Экзистенциализм - [8]

Ясперс и Сартр в этом вопросе менее радикальны, чем Хайдеггер, хотя это ничего не меняло в обусловленности их мышления эпохой и классом. Сартр прямо отвергает концепцию собственной смерти как категорию экзистенциализма. А Ясперс, у которого фантом "das Man" формально появляется не в такого рода радикально мифологизированной форме, а лишь как совокупность безымянных сил, повелевающих жизнью (т. е., по сути, именно как общественная жизнь, объективирующаяся в фетишах), ограничивается тем, что строго указывает людям, ставшим значительными, живущим в направлении своей собственной экзистенции, на пути простой частной жизни. "Из политической или общественной деятельности никогда не происходит ничего хорошего, ничего существенного", — заявил, наконец, Ясперс в Женеве. "Спасение человечества возможно лишь тогда, когда каждый страстно захвачен исключительно своей собственной экзистенцией и самое большее — экзистенциально относится к единичным людям со схожими убеждениями".

И тут философская гора разрешилась от бремени лишь серым филистерством.

Эрнст Блох, известный немецкий писатель-антифашист, констатировал следующее о хайдеггеровской теории смерти, из которой, будучи разбавлена водой, исходит и ясперсовская приватная мораль: "Вечная смерть как конец делает соответствующее общественное положение человека настолько безразличным, что оно может оставаться и капиталистическим. Утверждение смерти как абсолютной судьбы, как единственного "куда", является для сегодняшней контрреволюции тем же самым, чем для старой было утешение "по ту сторону"". (Книга Блоха появилась в 1935 г.[19]) Эти меткие замечания проясняют также и то, почему популярность экзистенциализма разрастается не только среди снобов, но и среди реакционных писателей.

III Свобода в фетишизированном мире и фетиш свободы

Je construis l'universel en me choisissant.

Sartre "L 'Existentialisme est un Humanisme"[20]

Экзистенциализм — не только философия смерти, но вместе с тем и философия абстрактной свободы. Такова одна из важнейших причин популярности именно сартровского экзистенциализма, и здесь, хотя на первый взгляд это звучит парадоксально, сокрыта реакционная сторона его нынешнего воздействия. Хайдеггер, как мы знаем, видел путь к существенности, к осуществлению экзистенции, лишь в жизни, направленной к смерти. Сартр изощренными рассуждениями уничтожает якобы убедительную силу хайдеггеровских теорий. В этом противоречии между Сартром и Хайдеггером находит выражение не только различное отношение французской и немецкой интеллигенции к важнейшим вопросам жизни, но и смена эпох. Основополагающая книга Хайдеггера вышла в 1927 г., в канун нового мирового кризиса, в сдавленной, душной атмосфере перед бурей фашизма. То воздействие, которое описал Блох, относилось к общему настроению тогдашней интеллигенции. Когда писалась книга Сартра — мы не знаем; на ней указан 1943 г., т. е. тот момент, когда перспективы освобождения от фашизма уже были видны, когда, таким образом, уже под влиянием длительного господства фашизма тоска по свободе была основополагающим переживанием интеллигенции всей Европы, в первую очередь в тех странах, народы которых выросли в демократических традициях. То есть это было переживанием, особенно это касается западных стран: свобода вообще, абстрактно, без какого-либо анализа, без дифференциации; короче говоря, свобода как миф, который именно в силу своей лишенной контуров структуры мог объединить под своими знаменами все, врагами фашизма были те, кто, не важно, с какой точки зрения, ненавидел фашизм; не важно, откуда они пришли и куда они намеревались идти. Для этих людей важным было только одно — выкрикнуть "нет" фашизму! Чем бессодержательнее было это "нет", тем лучше оно выражало это жизненное чувство. Абстрактное "нет" и его мыслительное pendant

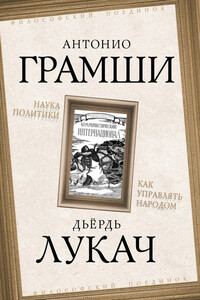

Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.