Духовка - [7]

Конечно, каждый из родителей — стихийный аналитик системы образования, но практика широких обобщений, монолитность и категоричность суждений об учителях заставляет думать, что у школы и учительства и в самом деле есть какое-то общее лицо.

II.

— Педагогического сообщества как такового нет. Есть педобщественность, или авангард, тусовка, без конца перетирающая содержание и смыслы образования, инновации, мы зовем их «фестивальщиками». Ездят люди на семинары: философия образования, инварианты, альтернативы, моделирование — что ж... чем не деятельность... Отдельное крыло — условно правозащитное, родительские союзы, они пишут декларации и делают заявления. Педноменклатура, бюрократия, управленцы — отдельный класс, громадная армия людей, которые учат учителей правильно учить детей... Собственно учитель, нормальный, добросовестный учитель теряется за этим лесом.

Историк Марина Николаевна ушла из школы три года назад — именно тогда, когда заработки стали более-менее достойными. Девяностые годы она называет «стоянием»: все падало и разлагалось, надо было «стоять», но дети приходили в школу, их надо было учить. (А я вспоминаю забастовки и голодовки учителей, одинокую ложечку из буфета Министерства образования, привязанную к стойке, ею надо было размешать сахар, — и тихие жалобы двух министерских чиновниц на невозможность пообедать: дорого. «Мы плитку принесли, хотели картошку сварить в кабинете — запах пошел, пришлось выключить».) В сытые нулевые ее стало ломать.

— В девяностые было простое деление: традиционалисты и новаторы, особо друг друга не трогали. Сейчас другая оппозиция — профи и любители. Это, как ты понимаешь, не вопрос диплома. Культ компетентности и эффективности...

— Но разве это не по твоей части? Если дети твоих учеников берут у тебя частные уроки...

— По моей. Но видишь что: критерии! Основная нагрузка учителя сегодня — не уроки и даже не бумаги. Я должна постоянно подтверждать, что я такое, участвовать в семинарах и тренингах, совершенствовать и совершенствоваться, писать какой-то идиотский «самоанализ урока», оформлять каждый свой пук и кряк как «проектную деятельность». Мне противно в пятьдесят лет доказывать, что я — это творческая единица, энтузиаст, к тому же это неправда, я просто хороший урокодатель, мне хорошо в рутине. А эффективный учитель сегодня — тот, кто эффектно рефлексирует, а не тот, кто хорошо учит. Раньше я, возможно, и вступила бы в эту ярмарку амбиций, но сейчас — увольте, нет. Жизнь коротка.

У Марины одиннадцать учеников — с шестого класса по выпускной. Ей хватает денег и времени. Недавно она съездила в Испанию. Весной планирует в Мексику, и кризис ее не смущает.

— И что, все учительское сословие сосредоточенно рефлексирует?

— За все не скажу. Но сословие, мне кажется, кончилось. Так — «чужих людей соединенье».

— Учителя есть, а учительства нет?

— Лично я давно не встречала. Есть острова единомыслия, корпоративности какой-то, — математические спецшколы, например, или авторские, атмосферные, вроде школ Тубельского, Рачевского, школы со своей культурой. Но на массовом уровне учителей ничего не объединяет — нет точек отсчета, кроме прагматических. Из профессии ушел пафос, ушло сознание миссии — поэтому цеха нет. Осталась только среда.

III.

Не знаю, права ли Марина Николаевна, — в России полтора миллиона учителей и 70 тысяч школ, всех не пересмотришь. Не знаю также, был ли «цех» в советскую эпоху, — по короткому моему учительскому опыту представлялось, что был, — но тогда и время было особенной вдохновенности и выдающихся иллюзий, тон задавала плеяда блестящих педагогов-новаторов на останкинских встречах, — обнимались миллионы, в поцелуе слился свет. Сейчас понятно, что современный педагогический пейзаж — чрезвычайно многоцветная и пестрая картина.

Несколько лет назад молодая журналистка, очень хорошая девушка, принесла репортаж из школы, где написала с дежурным комсомольским задором: «Так будет, пока в школе работают лузеры, люди с неуспешной я-концепцией, Марьиванны в вязаных юбках...» (она не очень давно закончила школу — и ее раны еще не стали шрамами). Я как-то обиделась за учителей и толкнула телегу про долг, подвижничество и великий незаметный труд людей, которые! вопреки и несмотря! — пока я говорила, позвонила дочь, тогда, кажется, третьеклассница, и сказала: «Тебя вызывают в школу».

Ничего страшного не было, просто кислая дама смутных лет гавкнула куда-то в стену: «Все подписали договор на английский, а вы, тра-та-та?» — но я молчала, я потрясенно смотрела на ее серую вязаную юбку. И на серое лицо — буквальную иллюстрацию тезиса о «эмоциональной выгораемости учителя», есть такой термин. И даже ее рыжие волосы — они тоже, конечно, были серые.

На выходе меня ослепила стоматологическим сиянием встречная дива, — юная, сладко-душистая, лайковая, вся из блесток и минут и красоты нездешней. «Вот явилась, осветила», — и по-хозяйски прошла в кабинет.

Но две этих женщины, казалось, в принципе не могут сосуществовать в одном воздухе, в одном коллективе, заниматься общим делом. Потом дочь объяснила: вязаная юбка — завуч номер один, и ее все очень любят (понимающая и справедливая; а что хмурая — простим угрюмство).

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

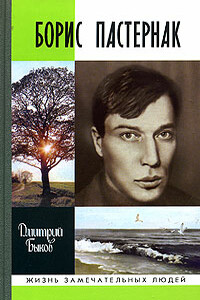

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.

В романе Сэмми Гронеманна (1875–1952) «Хаос», впервые изданном в 1920 году, представлена широкая панорама жизни как местечковых евреев России, так и различных еврейских слоев Германии. Пронизанный лиризмом, тонкой иронией и гротеском, роман во многом является провидческим. Проза Гронеманна прекрасна. Она просто мастерски передает трагедию еврейского народа в образе главного героя романа.Süddeutsche Zeitung Почти невозможно себе представить, как все выглядело тогда, еще до Холокоста, как протекали будни иудеев из России, заселивших городские трущобы, и мешумедов, дорвавшихся до престижных кварталов Тиргартена.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Считается, что первыми киевскими стартаперами были Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Они запустили тестовую версию города, позже назвав его в честь старшего из них. Но существует альтернативная версия, где идеологом проекта выступил святой Андрей. Он пришёл на одну из киевских гор, поставил там крест и заповедал сотворить на этом месте что-то великое. Так и случилось: сегодня в честь Андрея назвали целый теплоход, где можно отгулять свадьбу, и упомянули в знаменитой песне.