Циркач - [32]

— Да, хорошо, малыш, — ответил я. — Дать тебе денег?

Матрос, похохатывая, ушел, и я остался наедине с Джонни.

Что я мог рассказать Королеве о Джонни? Все пережитое и прочувствованное мне придется умалить и исказить, превратить в убогую историю про матерящихся, маскирующих смертельный страх крепким словцом солдатах; про отвоеванную у врага партию шампанского или походную кухню с жареной дичью: все, что почтенный обыватель может, сидя в кресле, прочитать о войне или увидеть по ящику в представлении кривляющегося и припевающего комика. Это было нечто, пережитое мною одним, то, что я хранил и носил в кровоточащем сердце и никогда не доверял никому из смертных. Ни одному человеку, даже Королеве, я не выдал то, что мне — правдами и неправдами — удалось узнать о нем: ни фамилию, ни день его рождения, ни профессию и происхождение, ни как он жил дома и были ли у него братья или сестры. Если здесь я запишу его сияющее и вечное имя, этого будет достаточно для Единого, Коему можно и должно знать.

Джонни служил под моим командованием девять месяцев, и с первого дня и первого часа, с того мгновения, когда я его увидел, его облик и черты преследовали меня в мечтах. «Как только кончится война, я…» О, неразумное сердце!..

Нет никакого смысла описывать его, но все же попытаюсь. Он был бравым и храбрым солдатом, но в сущности еще ребенком. У него были русые, здоровые, очень густые волосы, и я надеялся когда-нибудь — пускай он даже будет спать и этого не заметит — погладить его по голове, запустить пальцы в шевелюру. Он всегда был благодушен, но в его прекрасных, глубоких глазах на худом мальчишеском лице поселилась тоска и грусть, или, по крайней мере, смотрел он задумчиво. При взгляде на его губы — пухлые, ярко-красные и влажные — я часто опускал или отводил глаза, а при звуке его голоса у меня пересыхало горло и порой кружилась голова. Временами я, как заколдованный, стоял неподвижно позади него и смотрел на обтянутые гимнастеркой плечи, гибкую спину и нежные, мужественные, но все еще мальчишеские солдатские бедра, и бесцельно пытался подсчитать, сколько лет назад мама купала его в ванночке.

В тот предвечерний час я вдруг остался с ним наедине в перекопанном саду, у небольшого, почти бездымного костра, а вокруг нас не было ничего, кроме Смерти, и во мне — ничего, кроме тайных, запретных, священных слов, которых я ему никогда не скажу. В полуяви или полусне, в зловещей фронтовой ночи я столько раз видел его перед собой, что и не сосчитать: в слабом свечении, будто под лунной вуалью, иногда голым, иногда — полураздетым, а порой он пристально смотрел на меня и улыбался. Тогда мною овладевало неслыханное вожделение, столь же безразмерное, сколь и ужасное: страстное желание быть с ним, заключить его в свои объятья и ласкать, но я также хотел — и тут моей заветной мечте сопутствовали замешательство, страх и глубокое чувство вины, — чтобы Джонни ранило, чтобы его очень серьезно, да, смертельно ранило.

Матрос зашагал прочь, карабкаясь и прокладывая дорогу по неровной поверхности, чуть склонив голову набок, хотя и так казалось, что она сидит на плечах косо, потому что у него не было левого уха, которое он потерял в бою, при замечательных и знаменитых обстоятельствах. Рассказ об этой потере, несомненно, доставит удовольствие обывателю на тихом домашнем фронте, и, сообщая об этом Королеве, я держался на безопасном расстоянии от ужасного и непроизносимого, что хранил в сердце.

— Матрос потерял левое ухо, Сударыня. И как же так получилось, я имею в виду, как это произошло? — начал я объяснять. — Лежит он, значит, в своей ячейке с фаустпатроном в руках.

Королева непонимающе смотрела на меня:

— В своей… ячейке? — нерешительно спросила она.

— Нужно выкопать яму, там ты и стоишь, и оттуда отстреливаешься. Это еще называется одиночный окоп. А если прямое попадание, то могила уже готова, бесплатно, и копать больше не надо.

Королева вздохнула и опять еле заметно покачала головой.

— Матрос, значит, стоя в своей ячейке, облокачивается спиной и выглядывает, держа фаустпатрон наготове. Да, позвольте, я объясню Вашей Милости, что такое фаустпатрон: это ракета, скажем, такая большая ракета для фейерверка — какими стреляют в день рождения Вашей Милости — но военная: к наконечнику этой ракеты прикреплен динамит.

Королева опять с задумчивым выражением лица покачала головой.

— Сударыня, дело было так, — продолжал я. — Матрос увидел, что прямо на него идет большой немецкий танк «Пантера». Он вскидывает фаустпатрон, но из танка его тоже заметили, направляют на него пушку и стреляют. 88‑ми миллиметровую пушку, Госпожа, 88‑ми миллиметровую!

— Восьмидесятивосьмимиллиметровую… — задумчиво повторяет Королева, разводя большой и указательный палец. — Наверное, эти боевые машины ездили очень быстро. Такая пушка должна быть, конечно, очень маленькая: маленькая пушечка, значит.

Мне показалось, я задыхаюсь.

— Нет, Сударыня, это калибр. — Я понял, что еще одна королевская глупость, и я потеряю самообладание. — Калибр, — повторил я вяло. — Восемьдесят восемь миллиметров, то есть почти девять сантиметров — это диаметр дула, то есть диаметр снаряда.

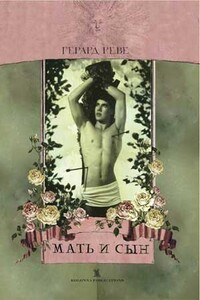

«Мать и сын» — исповедальный и парадоксальный роман знаменитого голландского писателя Герарда Реве (1923–2006), известного российским читателям по книгам «Милые мальчики» и «По дороге к концу». Мать — это святая Дева Мария, а сын — сам Реве. Писатель рассказывает о своем зародившемся в юности интересе к католической церкви и, в конечном итоге, о принятии крещения. По словам Реве, такой исход был неизбежен, хотя и шел вразрез с коммунистическим воспитанием и его открытой гомосексуальностью. Единственным препятствием, которое Реве пришлось преодолеть для того, чтобы быть принятым в лоно церкви, являлось его отвращение к католикам.

«Рассказ — страниц, скажем, на сорок, — означает для меня сотни четыре листов писанины, сокращений, скомканной бумаги. Собственно, в этом и есть вся литература, все искусство: победить хаос. Взять верх над хаосом и подчинить его себе. Господь создал все из ничего, будучи и в то же время не будучи отрицанием самого себя. Ни изменить этого, ни соучаствовать в этом человек не может. Но он может, словно ангел Господень, обнаружить порядок там, где прежде царила неразбериха, и тем самым явить Господа себе и другим».

Три истории о невозможной любви. Учитель из повести «В поисках» следит за таинственным незнакомцем, проникающим в его дом; герой «Тихого друга» вспоминает встречи с милым юношей из рыбной лавки; сам Герард Реве в знаменитом «Четвертом мужчине», экранизированном Полом Верховеном, заводит интрижку с молодой вдовой, но мечтает соблазнить ее простодушного любовника.

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

Опубликованная в 1909 году и впервые выходящая в русском переводе знаменитая книга Гертруды Стайн ознаменовала начало эпохи смелых экспериментов с литературной формой и языком. Истории трех женщин из Бриджпойнта вдохновлены идеями художников-модернистов. В нелинейном повествовании о Доброй Анне читатель заметит влияние Сезанна, дружба Стайн с Пикассо вдохновила свободный синтаксис и открытую сексуальность повести о Меланкте, влияние Матисса ощутимо в «Тихой Лене».Книги Гертруды Стайн — это произведения не только литературы, но и живописи, слова, точно краски, ложатся на холст, все элементы которого равноправны.

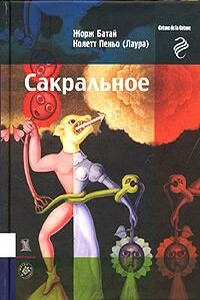

Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.