Черная беда - [3]

Островитяне боготворили своего императора. Сказать «Клянусь Амуратом!» и солгать считалось тягчайшим грехом. Только арабы не разделяли всеобщего восторга. Амурат жаловал им дворянство, раздавал титулы графов, виконтов и маркизов, но эти суровые, обнищавшие люди, чья родословная уходила в глубь веков, во времена Пророка, предпочитали старые имена новым. Он выдал свою дочь за внука старого султана — однако молодой человек к оказанной ему чести, а также к необходимости принять христианство отнесся без большого энтузиазма. Арабы же сочли этот брак позором. Их отцы не то что жену лошадь бы не взяли таких кровей! Зато индийцы охотно селились в Азании, постепенно прибирая к рукам торговлю и промышленность острова. Громадные особняки, где раньше жили арабы, теперь сдавались в аренду под казенные дома, гостиницы или конторы, и вскоре «арабским кварталом» стали называть в Матоди лишь несколько темных кривых улочек за базаром.

Большинство арабов предпочитало не переезжать в новую столицу, где во все стороны от императорского дворца разбегались улицы с построенными как попало, налезающими друг на друга лавками, домами миссионеров, казармами, посольствами, одноэтажными виллами и хижинами туземцев. Да и сам дворец, занимавший огромную территорию, обнесенную неровным укрепленным частоколом, отнюдь не являлся чудом архитектуры. Вокруг большого, во французском стиле, особняка — дворца как такового — расположились веенозможные пристройки, служившие кухнями, помещением для прислуги и конюшнями. Кроме того, на территории дворца находились деревянный сарай, который использовался под караульное помещение; огромных размеров крытый соломой амбар, где устраивались банкеты и светские приемы; восьмиугольная часовня с куполом и большой, обшитый деревом каменный дом — резиденция принцессы и ее двора. Между домами, нередко на самом видном месте, были в беспорядке свалены жбаны с горючим, сломанные повозки, пушки, боеприпасы; под ногами хлюпали вылитые прямо на землю помои, иногда валялась облепленная мухами туша осла или верблюда; после дождей по улицам города разливались зловонные лужи. Часто можно было видеть, как колонны скованных в цепи арестантов что-то роет — то ли ровняют землю, то ли копают яму для стока воды, — но, если не считать нескольких эвкалиптов, посаженных по кругу перед дворцом, при жизни старого императора ничего для придания городу столичного вида сделано не было.

Вместе с Амуратом в новой столице поселились многие его солдаты; вскоре к ним присоединились и некоторые туземцы — прельстившись утехами столичной жизни, они порвали с традиционным укладом и тоже подались в Дебра-Дову. Однако в большинстве своем население города было интернациональным. По мере же того, как Азания, про которую говорили, что это «страна открытых возможностей», притягивала к себе все больше и больше искателей счастья, съезжавшихся сюда со всего света, Дебра-Дова и вовсе утратила свой национальный колорит. Первыми на остров приехали индийцы и армяне, которых с каждым годом становилось все больше. За ними последовали австралийцы, евреи и греки, а спустя некоторое время в Азалию потянулись и более представительные эмигранты из цивилизованных стран: горные инженеры, старатели, плантаторы, подрядчики — все те, кто неустанно ездит по свету в поисках дешевых концессий. Некоторым из них посчастливилось, и они увезли из Азании небольшой капитал; большинству же не повезло, и они, навсегда оставшись на острове, слонялись по барам и сетовали со стаканом виски в руках на то, как несправедливо обошлась с ними страна, которой «заправляют эти черномазые».

Когда Амурат умер и объяснять его затянувшееся отсутствие придворные больше были не в состоянии, императрицей стала его дочь. Похороны Амурата явились значительным событием в истории Восточной Африки. Из Ирака отслужить заупокойную мессу прибыл несторианский патриарх, в похоронной процессии шли представители европейских держав; когда же императорские гвардейцы приложили к губам трубы и над пустым саркофагом полилась траурная мелодия, толпы туземцев ванда и сакуйю разразились истошными рыданиями и стонами, измазали себя с головы до ног мелом и углем, стали топать ногами, раскачиваться и в исступлении хлопать в лядоши, выражая таким образом глубокую скорбь по умершему повелителю.

Потом, когда скончалась и императрица, из Европы прибыл Сет — законный наследник азанийского престола.

В Матоди полдень. Море неподвижно, как на фотографии; неподвижно и пусто, только у причала несколько рыбачьих лодок. Над старым фортом безжизненно повис императорский стяг. На набережной ни души, конторы заперты, на окнах — ставни. С веранды отеля убраны столы. В тени мангового дерева, свернувшись калачиком, спят двое часовых, их винтовки лежат поодаль, в пыли.

«Его величеству королю Англии, Мы, Сет, император Азании, верховный вождь племени сакуйю, повелитель племени панда и гроза морей, бакалавр искусств Оксфордского университета, приветствуем тебя, английский король. Да будет мир дому твоему…»

Он диктовал с рассвета. На столе секретаря аккуратной стойкой были сложены письма, свидетельства о присвоении дворянских титулов, списки амнистированных, постановления о лишении гражданских и имущественных прав, приказы по армии, инструкции по работе полиции, заказы в европейские фирмы на автомобили, спецодежду, мебель, завод электроаппаратуры, а также приглашения на коронацию и официальное сообщение о государственном празднике в ознаменование победы.

Роман «Мерзкая плоть» — одна из самых сильных сатирических книг 30-х годов. Перед читателем проносится причудливая вереница ярко размалеванных масок, кружащихся в шутовском хороводе на карнавале торжествующей «мерзкой плоти». В этом «хороводе» участвуют крупные магнаты и мелкие репортеры, автогонщики, провинциальный священник и многие-многие другие.

В романной трилогии «Офицеры и джентльмены» («Меч почета», 1952–1961) английский писатель Ивлин Во, известный своей склонностью выносить убийственно-ироничные приговоры не только отдельным персонажам, но и целым сословиям, обращает беспощадный сатирический взгляд на красу и гордость Британии – ее армию. Прослеживая судьбу лейтенанта, а впоследствии капитана Гая Краучбека, проходящего службу в Королевском корпусе алебардщиков в годы Второй мировой войны, автор развенчивает державный миф о военных – «строителях империи».

Ироническая фантасмагория, сравнимая с произведениями Гоголя и Салтыкова-Щедрина, но на чисто британском материале.Что вытворяет Ивлин Во в этом небольшом романе со штампами «колониальной прозы», прозы антивоенной и прозы «сельской» — описать невозможно, для этого цитировать бы пришлось всю книгу.Итак, произошла маленькая и смешная в общем-то ошибка: скромного корреспондента провинциальной газетки отправили вместо его однофамильца в некую охваченную войной африканскую страну освещать боевые действия.

Творчество классика английской литературы XX столетия Ивлина Во (1903-1966) хорошо известно в России. «Возвращение в Брайдсхед» (1945) — один из лучших романов писателя, знакомый читателям и по блестящей телевизионной экранизации.

Видный британский прозаик Ивлин Во (1903–1966) точен и органичен в описании жизни английской аристократии. Во время учебы в Оксфорде будущий писатель сблизился с золотой молодежью, и эти впечатления легли в основу многих его книг. В центре романа «Пригоршня праха» — разлад между супругами Тони и Брендой, но эта, казалось бы, заурядная житейская ситуация под пером мастера приобретает общечеловеческое и трагедийное звучание.

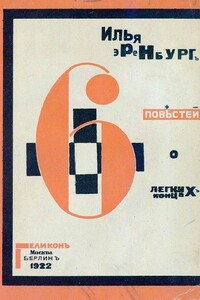

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

Золотые двадцатые. Лондон, только что опомнившийся от ужасов войны и разрухи, одержим страстью к развлечениям. Мораль? Ее больше нет! Этика? Она устарела! Религия? Просто смешно. Молодые прожигатели жизни соревнуются в показном цинизме и легкомыслии со своими подругами. А мельчайший намек на искренность, верность или любовь считается в их кругу в лучшем случае чудачеством, а в худшем — настоящим преступлением...

Чисто английский психологический, с сатирическими интонациями, роман Ивлина Во – о духовном кризисе, переживаемом известным писателем. В поисках новых стимулов к творчеству герой романа совершает поездку на Цейлон…

Одно из самых знаменитых произведений мировой литературы XX века, написанных в жанре «черного юмора», трагикомическая повесть о вывернутом наизнанку мире, где похоронные ритуалы и эстетика крематория управляют чувствами живых людей. История, в которой ни одно слово не является лишним. Откровенный потрясающий рассказ, от которого невозможно оторваться.

ВО (WAUGH), Ивлин (1903-1966).Видный английский прозаик, один из крупнейших сатириков Великобритании. Родился в Лондоне, учился в Оксфордском университете и после недолгой карьеры учителя полностью переключился на литературную деятельность. В романе «Любовь среди руин» [Love Among the Ruins] (1953), главной мишенью сатирика становится фрустрация упорядоченного прозябания в «государстве всеобщего благоденствия».