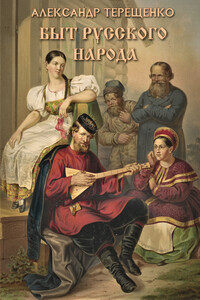

Быт русского народа. Часть 2. Свадьбы - [5]

Изложив мнения о любви, основанные на понятиях разных веков, надобно сказать, что брачная любовь есть одно из чистейших нравственных положений; что супружеская любовь должна непременно быть освящена и обществом и церковью.

Творец, создав первых двух человек, соединил их и благословил. Этим самым Он показал нам, что ни многомужие, ни многоженство не соответствуют природе человека: поэтому единоженство утвердилось во всем христианском мире.

Единоженство водворяет спокойствие семейное, облагораживает и возвышает чувствование человека и укрепляет священный союз любви. Любить многих вместе нельзя, и в жизни любить можно только однажды. Если любят многих, то это не есть любовь, но страсть, удовлетворяющая одну чувственность. Молодость лет, обворожительная наружность, увлекательная красота возбуждают, говоря обыкновенным языком, всеобщую любовь; но это минутное очарование, произведенное прелестями красавицы. Явится другой предмет, очаровательнее первого, все влюбятся в него и забывают, что прежде любили. Есть ли это любовь? Настоящая любовь постоянна и неизменна; она может существовать в одном только единоженстве; в многоженстве же она не имеет места. Дети от одного отца, но от многих матерей восстают против отца и матерей, и семейство обливается кровью.

Апостол Павел определил и священникам иметь по одной жене. Восточная церковь приняла это за узаконение; западная же церковь, основываясь на его словах: добро есть, аще кто удержится во всем, запретила священникам вступать в брак, и это ввел папа Григорий VII Гильдебранд в XI в. Протестанты считают брак необходимым для священников.

Восточная церковь допускает три законные жены. Старее 60 лет воспрещается вступать в брак. Все это принято нами. В язычестве награждали венком тех жен, кои имели одного мужа, признавая повторение брака за распутство. При посвящении в весталки дочь Поллиона была предпочтена дочери Фонция Агриппы, потому что ее мать имела одного мужа[14]. Единомужние жены пользовались еще многими преимуществами и между прочим тем, что они могли возлагать на голову богини счастья венец. В надгробных надписях означали: одномужняя — это так много значило, что почитали достойным славы. Либаний, говоря, что мать Иоанна Златоуста, будучи сорока лет, вдовствовала еще 20 лет, произнес с восторгом: «Боже Великий! Какие жены в христианстве!» Это служит доказательством, что тогда эти примеры были уже редки и что вдовы проводили жизнь непорочную.

Обручение и венчание сопровождаются повсюду чтением молитв и наставлением для сочетающихся, а самый брак в нашей православной церкви составляет одно из семи Св. таинств[15].

В первые века христианства бракосочетание производилось дома или в церкви без особых свидетелей; но впоследствии, когда стали отрицаться от браков и своевольно разводиться; тогда постановлено совершать обряд в церкви при собрании народа и свидетелях, дабы не могли отрекаться от вступления в брак. Сам Спаситель воспретил разводы[16].

В нашей церкви запрещено вступать в брак до седьмого колена, между тем как у протестантов и реформатов родные братья могут жениться на родных сестрах из другого семейства или брат на двоюродной сестре с разрешения духовного начальства.

Какие обряды совершались между славянскими племенами — об этом мы весьма мало знаем. Нестор говорит, что поляне были нрава кроткого и тихого; стыд украшал женский пол. Жених не ходил за невестою, но вечером приводили ее к нему, а поутру приносили ее приданое.

Древляне жили в лесах подобно зверям; в ссорах убивали друг друга и браков не знали, но уводили девиц. Северяне, родимичи и вятичи имели один обычай: жили зверьми в лесах, срамословили пред отцами и женщинами. Браков также не знали. Молодые люди обоего пола сходились на игры между селениями, плясали и пели бесовские песни, потом уводили с собою невест; жили с ними без совершения обрядов, но по одному согласию — с нею совещашесь. Хороводная песнь, которая поныне в употреблении: «А мы просо сеяли, сеяли и т. д.» напоминает в словах: нашего поля прибыло, а нашего убыло древний обычай похищения жен, и тогда не считалось за бесчестие держать по две и по три жены и более. Похищение девиц продолжалось долгое время; но когда именно уничтожилось оно, а равно и несовершение браков по языческому обряду — нет никаких об этом сведений. Нет сомнения, что христианская вера действовала на них благотворно, но известно, что она не могла вдруг искоренить и что языческое обыкновение отправлялось долго, долго, пока правительственные меры не прекратили их. Между некоторыми расколами брак не считался действительным, доколе жених не похитил девицу с ее согласия. Такое обыкновение было в употреблении еще недавно в некоторых уездах Витебской губернии: Динабургском, Режецком, Люценском и проч. между раскольниками. Там молодые парни и девицы на масленице собирались в питейный дом на гулянье, называемое кирмаш: плясать, пить и веселиться. Отцы и матери знали, к чему клонилось веселье, потому что оно было обрядное. Молодой парень, условившись с девицею, уходил с нею с кармаша и, посадив на сани, отправлялся с нею в лес к заветному дубу: объезжал его три раза, и тем оканчивалось его венчание, а она делалась его женою. В Люценском уезде находится огромное озеро, которое у раскольников считается священным; мужчины, похищая девушек, объезжали озеро три раза — и бракосочетание было действительное. Муж жил с похищенною неопределенное время и мог в один год венчаться много раз. Кроме кирмаша, могли жениться и в другое время, но не иначе, как через похищение. Жених вместо брачного кольца дарил свою невесту шелковым платком.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.