Буковски. Меньше, чем ничто - [66]

Буковски открыл в алкоголе невероятную интенсивность жизни, как и герои Ницше, сатиры, менады и прочая свита Диониса, открывают в дионисийском экстазе невыносимую силу истинного бытия. Алкоголь не убивал Буковски, но только делал его сильнее: «Я за свою жизнь выпил и пью до сих пор столько, что должен быть покойником. Пару лет назад я даже весь проверился. Док ничего плохого не нашел. Печень нормальная и так далее… Я рассказал ему, как живу, а он только и ответил: „Я не понимаю“. Так что мне СИЛЬНО ПОВЕЗЛО, знаете ли»[136]. И далее: «Алкоголь, вероятно, величайшее, что на земле появилось. Ну, кроме меня. Да… это две величайшие высадки на поверхность земли»[137].

Однако на этом как будто бы очевидная аналогия с Ницше заканчивается. Сердцевина дионисийского опыта у Буковски – на деле прямо противоположное дионисийству стремление обособиться, уйти от мира в спасительное одиночество, тогда как принципиальной для Ницше чертой дионисийства было как раз разрушение индивидуальных границ, того, что он, вслед за Шопенгауэром, называл principium individuationis. Дионисийский человек утрачивал привычные очертания собственной личности, чтобы слиться с коллективными природными силами, не знающими и не терпящими отдельного, обособленного человека. Так, теряет свою индивидуальность и сливается с окружающим мраком Веничка Ерофеев.

Буковски как будто бы тоже теряет какие-то личностные черты, это необходимо сопутствует опыту опьянения. Но взамен он вовсе не сливается с коллективными силами, с миром, с природой. Экстаз ницшеанского хора не захватывает его, напротив, он остается один – и чем больше он пьет, тем больше растет в нем стремление к одиночеству. Читаем из «Фактотума»: «Я забрался в кровать, откупорил бутылку, туго закрепил подушку под шеей, сделал глубокий вдох и, глядя в окно, стал сидеть в темноте. За пять дней это был первый раз, когда я остался один. Я был из тех, кто расцветает в одиночестве; без этого я был просто еще одним человек без еды и воды. Каждый день без одиночества ослаблял меня. Я не гордился своим одиночеством, но я от него зависел. Темнота в комнате была для меня как свет солнца. Я сделал глоток вина»[138].

Пьянство и умаление субъективности связываются здесь с необходимостью уединения, которое, разумеется, индивидуирует, обособляет и выделяет человека из мира вещей и событий, и в первую очередь – из мира других людей. Так – обособляясь в пьянстве и затем в писательстве – Буковски избегает коллективного, де-индивидуализирующего морока Ерофеева и прочих своих коллег. Читаем отрывок из стихотворения Mind and heart: «Я бывал в одиночестве, но редко / одиноким. / Я утолял жажду / из колодца / моей самости / и это было хорошее вино, / лучшее, что я пробовал»[139]. Вот признание, немыслимое для ницшеанского дионисийца, испытывающего к самости, к субъективности одну только ненависть.

Буковски, таким образом, оказался сильнее сатирова пророчества. Он падал в колодец пьянства, но как-то сумел обратить этот жуткий и обезличивающий опыт себе на пользу. В пьянящем умалении своего Я он умудрялся обретать основания для настоящего Я – того самого, которое следом обращалось в его тексты. Одиночество и опьянение или опьянение как одиночество – вот два неразрывных столпа, на которых стоит его литературная субъективность[140]. А теперь сравним это с Ерофеевым: «„Человек не должен быть одинок“ – таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он всё-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: „Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!)“»[141]. Совершенно невозможная для Буковски тирада. Ну, может быть, кроме ее концовки…

Ерофеев больше похож на настоящего ницшеанского дионисийца: он мчится дорогой утраты субъективности, и этот опыт предстает в его поэме как поистине ужасный и трагический. Утрата себя самого для него – это смерть. У Буковски всё наоборот: только утрата себя в опьянении и оказывается той спасительной возможностью, в которой появится произведение. В одном случае опьянение равно смерти, в другом оно – исток литературного творчества. Ерофеев напивается до чертиков и заканчивает письмо молчанием, Буковски допивается до чертиков и только тогда садится за письменный стол. Ерофеев боится утратить свою субъективность и пишет поэму о таком страхе, Буковски, напротив, жаждет подобной утраты, потому что только она гарантирует ему зарождение подлинной авторской субъективности. Это, конечно, не делает Буковски аполлоническим художником. Это скорее показывает, в какие сложные и богатые отношения могут вступать аполлоническое и дионисийское начала у некоторых писателей, открытых экспериментам с собой и со своим письмом.

Именно это сложное экспериментальное отношение и делает, на мой взгляд, Буковски поразительно современным автором. Ему удалось уловить некий ведущий тон эпохи, подводное течение, которое в тайне связывало лучших художников и мыслителей того историко-культурного единства, которое мы по привычке называем постмодерном. Это течение, этот тон можно назвать силой в бессилии, речью в молчании или, к примеру, самостью без субъекта. Его мы вычитываем у Фуко и Бланшо, у Агамбена и Деррида, у Буковски и Джона Кейджа – список можно продолжать долго. Их всех объединяет главное: попытка рискнуть – и найти

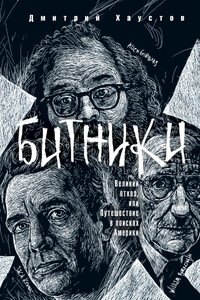

Историк философии Дмитрий Хаустов приглашает читателя на увлекательную экскурсию в мир литературы бит-поколения. Автор исследует характерные особенности и культурные предпосылки зарождения литературного движения, флагманом которого стала троица «Керуак – Гинзберг – Берроуз». В попытке осмысления этого великого американского мифа XX века автор задается вопросом о сущности так называемой американской мечты, обращаясь в своих поисках к мировоззренческим установкам Просвещения. Для того чтобы выяснить, что из себя представляет бит-поколение как таковое, автор предпринимает обширный экскурс в область истории, философии, социологии и искусствоведения, сочетая глубокую эрудицию с выразительным стилем письма.

В данной книге историк философии, литератор и популярный лектор Дмитрий Хаустов вводит читателя в интересный и запутанный мир философии постмодерна, где обитают такие яркие и оригинальные фигуры, как Жан Бодрийяр, Жак Деррида, Жиль Делез и другие. Обладая талантом говорить просто о сложном, автор помогает сориентироваться в актуальном пространстве постсовременной мысли.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.

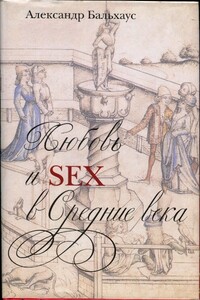

Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!