Блаженство - [6]

2. После

«Под бременем всякой утраты…»

Свежесть

Бабах! из логова германских гадов

Слышны разрывы рвущих их снарядов,

И свист ужасный воздух наполняет,

Куски кровавых гуннов в нем летают.

Эдвард Стритер (пер. И. Л.)

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

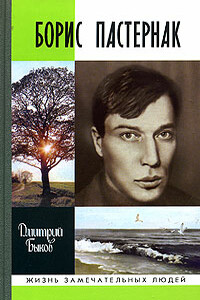

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

Каждая строчка прекрасного русского поэта Николая Рубцова, щемящая интонация его стихов – все это выстрадано человеком, живущим болью своего времени, своей родины. Этим он нам и дорог. Тихая поэзия Рубцова проникает в душу, к ней хочется возвращаться вновь и вновь. Его лирика на редкость музыкальна. Не случайно многие его стихи, в том числе и вошедшие в этот сборник, стали нашими любимыми песнями.

«Без свободы я умираю», – говорил Владимир Высоцкий. Свобода – причина его поэзии, хриплого стона, от которого взвывали динамики, в то время когда полагалось молчать. Но глубокая боль его прорывалась сквозь немоту, побеждала страх. Это был голос святой надежды и гордой веры… Столь же необходимых нам и теперь. И всегда.

Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах.

Лучшие стихотворения прошлого и настоящего – в «Золотой серии поэзии»Артюр Рембо, гениально одаренный поэт, о котором Виктор Гюго сказал: «Это Шекспир-дитя». Его творчество – воплощение свободы и бунтарства, писал Рембо всего три года, а после ушел навсегда из искусства, но и за это время успел создать удивительные стихи, повлиявшие на литературу XX века.