Библейские вольнодумцы - [2]

Такие представления о мире сверхъестественных существ сложились у людей еще в самых ранних формах религии, но в силу консервативности религиозного сознания сохранялись, естественно, в измененном виде, и на более поздних этапах — вплоть до наших дней. Древние греки верили, что главной причиной Троянской войны, принесшей столько бедствий не только побежденным троянцам, но и победителям грекам, была ссора между тремя тщеславными богинями, ссора, в которой люди совсем не были виновны. Этическое оправдание гомеровского Зевса было невозможным и бессмысленным делом, его поступки, как поступки любого земного тирана, сплошь и рядом объяснялись прихотью, капризом или мотивами, неприглядными даже с точки зрения общепринятой человеческой морали. И однако на какой-то ступени развития греческой религии именно Дикэ — богиня справедливости — стала первой советницей и помощницей Зевса. И факт этот совсем не случаен.

По мере того как происходило становление классового общества с его делением на эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, неизбежно должны были меняться и все надстроечные формы, в том числе этические и религиозные представления людей. Формировалось государство — аппарат, который помогал угнетающим классам держать в повиновении угнетенных. Важно, однако, не упускать из виду и то обстоятельство, что государство в классовом обществе должно было решать и ряд — важных общенародных задач.

Если в эпоху родового строя, в случае нужды род в целом вставал на защиту отдельных своих слабых обиженных членов, то в условиях раннеклассового общества, когда члены разных родов перемешались и родовые связи все больше слабели и рвались, эта функция неизбежно должна была перейти к государству. Конечно, государство в классовом обществе являлось прежде всего "государством самого могущественного, экономически господствующего класса" (Энгельс). Но именно господствующий класс был прежде всего заинтересован в том, чтобы широкие народные массы видели в государстве силу, стоящую выше эгоистических интересов отдельных лиц и классов и, более того, склонную и способную встать на сторону слабого и угнетенного и защитить его от насилия со стороны более могущественных. Это было важно потому, что только таким образом можно было укрепить авторитет государства в глазах широких народных масс. А ради этой цели стоило в некоторых случаях поступиться интересами отдельных представителей господствующего класса, поскольку того требовали интересы класса в целом. Не случайно в одном из древнейших классовых законодательств — знаменитом своде законов вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) — ряд статей защищает интересы несостоятельных должников от чрезмерной алчности и жестокости заимодавцев-ростовщиков, мелких торговцев от крупных купцов-тамкаров, рядовых воинов — от несправедливых притязаний их начальства.

Вместе с тем особый ореол создается вокруг того лица, в котором как бы воплотилась сама идея государственности, — вокруг главы государства — царя. Чем больше в обществе становилось насилия и несправедливости, чем больше терпели эксплуатируемые от эксплуататоров, тем сильнее угнетенным хотелось верить в то, что их положение не окончательно безнадежно и что есть у них защита. Богатые и влиятельные насильники творят зло и беззакония, но есть и над ними высшая контролирующая власть, которая способна их укротить и наказать, — это могучий и справедливый царь. Угнетенные ожидали от царя осуществления тех своих чаяний, которые фактически игнорировало государство. И понятно, что представители верховной власти всячески старались укрепить в народе эти иллюзорные представления. В древнеегипетской надписи, относящейся к XXI в. до н. э. и восхваляющей доблести правителя Сиутского нома Тейфиби, читаем: "Я был щедр ко всем как дающий тому, кто не имеет отца… это я, отменный замыслами, полезный для своего города, снисходительный к просителю… для ребенка… стоящий на поле брани для вдовы… Нил для своих рабов, отвращающий алчного, добродушный ко всем… Не было никого, от кого бы я отобрал его имущество, говорил я правду на земле"[3]. Подобные выражения становятся почти стандартом. Уруинимгина, энси (правитель) месопотамского города-государства Лагаша (XXIV в. до н. э.), в своей надписи также уверяет, что главной его заботой было, чтобы "сирота и вдова мужу, силу имеющему, не предавались"[4]. Наконец, во вступлении к упомянутому уже своду законов Хаммурапи те же заверения: царь дал эти законы, чтобы "справедливость в стране заставить сиять, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого". Хаммурапи называет себя "знаменитым князем, почитающим богов", изданные им законы вручил ему якобы сам великий Шамаш[5]. Вавилонский бог солнца и света Шамаш выступает также в роли бога справедливости и правосудия, и он же — ближайший покровитель и советник царей. В фараоновском Египте эту роль выполняет богиня правды Маат. Социальная этика переплетается здесь с религией.

На определенном этапе становления классового общества в религиях разных народов возникает идея о верховном, а еще позже — о едином, универсальном и в то же время личном боге, творце и промыслителе вселенной — и в то же время предопределяющем судьбу каждого отдельного человека, его прибежище и спасителе. Корни этой идеи, конечно, также надо искать в условиях общественной жизни людей. Те черты, которые народное сознание приписывало идеализированному земному монарху, были перенесены на монарха небесного, но в гипертрофированном, абсолютизированном виде. Смутные религиозные представления, спонтанно возникавшие в народном сознании, получили соответствующее богословское оформление — это уже было делом древних теологов: жрецов, пророков и т. п. Единый (или верховный) бог был, с одной стороны, наделен атрибутами абсолютного универсализма — вечностью и вездесущностью, всемогуществом, всеведением и т. д., а с другой стороны, в качестве личного бога, к которому в нужде мог прибегнуть каждый отдельный человек, — чисто человеческими моральными достоинствами, тоже, конечно, в превосходной степени, такими, например, как совершенная справедливость, всеблагость, милосердие. В относящемся к середине II тыс. до н. э. египетском гимне в честь верховного бога Амона-Ра последний именуется не только "владыкой правды, который слышит мольбу заключенного, спасает слабого и обиженного от руки сильного", но и "визиром бедняков", "судьей для бедных" и т. д.

Содержащиеся в Библии пророчества во все времена привлекали внимание людей, на них веками спекулировала церковь в целях укрепления своего влияния. Что касается верующих, то часто в качестве самого убедительного доказательства существования бога они приводят «сбывшиеся» пророчества. Из книги кандидата исторических наук М. И. Рижского читатель узнает, кто такие библейские пророки и что представляют собой на самом деле их пророчества.Рассчитана на преподавателей, студентов и всех, кого интересуют вопросы истории религии и атеизма.

В этой книге популярно и увлекательно рассказывается о зарождении, расцвете и крушении загадочной цивилизации майя. Вы узнаете о народе, который строил прекрасные города-государства и замечательно вел сельское хозяйство. В его религии огромную роль играла астрология и, благодаря этому обстоятельству, совершенствовались математика и астрономия. Майя смогли создать точнейшие календари, поразительную архитектуру и искусство, проникнутые их глубокими и таинственными верованиями.

В своей книге известный советский историк-религиовед Ефим Фёдорович Грекулов, основываясь исключительно на подлинных источниках, предлагает вниманию читателя несколько очерков, посвященных истории русского духовенства. Эти очерки, знакомя читателя с различными скрытыми бытовыми особенностями духовенства, являются достаточно показательными для обстоятельной оценки этого явления российской истории.Книга представляет интерес для самых широких читательских кругов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Невероятный успех Дэна Брауна и его последователей в очередной раз показал огромную популярность христианской темы. Но книг, посвященных «новым прочтениям» и «тайнам» христианства, издано гораздо больше, чем книг о собственно христианстве, особенно написанных для нецерковной аудитории. Именно этим объясняется «экскурс» Елены Прудниковой, автора нашумевших исторических исследований, посвященных сталинской эпохе, в такую, казалось бы, неожиданную область.Возможно ли соединить приверженность Православию с исторической объективностью? Традиционно «скучную» религиозную тему с основным принципом автора «книга должна быть интересной»? Оказалось, возможно – и не только это.

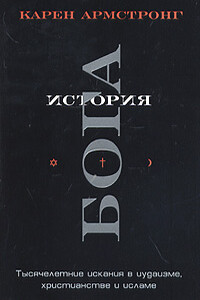

Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия — иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо, охватив в одной книге всю историю единобожия — от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.