Без дорог - [54]

Алексей Владимирович молча, с недоверием покачал головой, но исправил «жука» в журнале своей рукой. Резким движением, точно отмахиваясь от чего-то — «будь, что будет», он бросил изжеванный окурок в окно и весело крикнул.

— Эй! Терещенко! Да куда вы там провалились?

А когда в дверях появилось заспанное лицо завхоза, распорядился:

— Выдайте ему теодолит и прочее снаряжение. Пошлем его на новые высотные ходы между маршрутами, пройденными с анероидами. Так надежнее будет.

— Разрешите закурить папироску? — спросил Самородков, и Алексей Владимирович протянул ему свою пачку.

Прошло всего два месяца, как кончилась Великая Отечественная война, и время было еще тяжелое… На дорогах к западу от Москвы железнодорожные пути наполовину разобраны, мосты наведены временные, в насыпях и по обочинам дорог воронки от сброшенных с самолетов бомб. На запад еще шли специальные воинские и товарные поезда, а оттуда привозили раненых и металлолом. На Белорусско-Балтийской железной дороге по одному наскоро уложенному пути начиналось с грехом пополам движение поездов по расписанию. Почернелые, некрашеные с самого начала войны, станции стали разъездами. На них в ожидании встречных поездов шумно пыхтели паровозы, выбрасывая столбы черного дыма от Печорского и Кузбасского угля. Донбасс еще не был восстановлен.

Как в двадцатых годах, единственный для перевозок местного населения поезд — «пятьсот веселых» — ходил один раз в сутки и не вмещал всех желающих попасть из пригородов в Москву. Нужда заставляла ехать с вещами и мешками хотя бы на крышах, в тамбурах, на подножках и буферах. Кто не мог сесть на поезд, обращался за помощью к попутным шоферам. По разбитым большакам, старым шоссе и автострадам сновали отечественные и трофейные автомашины.

От вытянувшихся раньше вдоль рек и дорог больших деревень уцелели только отдельные домики да развалины вместительных русских печей. Оставшиеся в живых жители, вернувшись из глубокого тыла, ютились под израненными ветлами в землянках, вырытых рядом с остатками родного пепелища. Кое-кто понемногу начинал новую стройку. В лесах и на покосах люди натыкались на оставленные мины и подрывались. Западная часть Московской области, наиболее пострадавшая от оккупации, надолго сохранила следы сражений. Все, что было создано после революции и гражданской войны, снова было разрушено.

На опустошенной войной территории было невозможно планировать и организовывать хозяйства, не имея карт. Поэтому в первую очередь сделали аэрофотосъемку и по снимкам составили крупномасштабные карты. Частицу этой огромной работы в наиболее отдаленных и глухих местах, главным образом в разбросанных по Московской области заповедниках, поручили студентам географического факультета Московского университета.

Что может быть полезнее после трехлетней учебы, чем походы в лесу и в поле?.. Пусть у колхозников слишком дорого молоко! Пусть за продуктами и хлебом приходится ездить в Москву и там, выстаивая в очередях, получать по карточкам скупую норму!.. А после движения на свежем воздухе так хочется есть!.. Но ведь война кончилась, и жизнь возрождается вновь. А это для всех и, особенно для молодежи, самое главное. Труд на природе, даже при ограниченном пайке, быстро восстанавливает силы. Он помогает человеку сосредоточиться внутренне и обрести самого себя. А усталый организм, впитывая чистый воздух и солнечный свет, закаляется в утренних прохладных росах и в осенних заморозках, в ночевках на свежем воздухе, в ходьбе под дождем и под ветром.

В одном из глухих уголков — в Верхне-Москворецком заповеднике у истоков реки Москвы только начала пробуждаться хозяйственная и научная жизнь. Студенты картографы производили несложные съемочные геодезические работы для составления топографического плана. Разбитые на две бригады, они самостоятельно выполняли все виды работ — от скучного труда простых реечников до сложного составления и вычерчивания плана. Направление теодолитных и нивелирных ходов[133] было намечено на аэроснимках заранее, и теперь эти ходы прокладывались студентами в натуре.

Тот, кто когда-нибудь работал с теодолитом и нивелиром на больших площадях в лесу, знает, как кропотлива эта работа и какого требует внимания. Дешифрировать снимки, делать отсчеты по верньерам[134] и рейке и достаточно аккуратно вести записи в специальном журнале — не сложно, но и для этого нужна предварительная тренировка. Когда техника освоена, работа спорится и не мешает наблюдать природу.

Но самым ответственным бывает финал. Он всегда приносит одно из двух: горе или радость. Другого тут ничего не может быть. Рядом с полевыми записями простым карандашом появляются чернильные, сделанные «второй рукой», — рукой постороннего человека вычислителя. И, если результаты близки, начинается головоломный труд по подсчету и разброске допустимых невязок[135].

А они, как на чистосердечной исповеди, рассказывают о всех прегрешениях, больших и малых, которые совершались наблюдателем, записатором и даже реечником. Тогда комната наполняется треском арифмометров и стуком косточек счет. Вычисляющие становятся невменяемы, а остальные ходят на цыпочках и, нервно позевывая, с нетерпением ждут конечного результата.

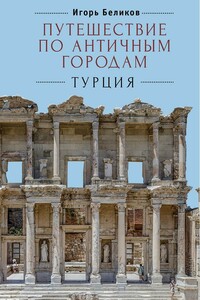

Книга открывает для читателей мир истории, архитектуры и культуры античных греко-римских городов, расположенных в западной части современной Турции. Вместе с автором вы побываете в античных городах, оказавших очень сильное влияние на развитие европейской цивилизации, таких как Милет, Эфес, Пергам, Сарды, Приена, Афродисиас и др. Детальное, яркое описание позволит читателю ощутить себя современником исторических личностей, тесно связанных с этим регионом — Фалеса, Фемистокла, Аристотеля, Гераклита, Александра Македонского, Марка Антония, римских императоров Адриана, Траяна, Марка Аврелия, первых апостолов, пройтись по тем же улицам, по которым ходили они, увидеть места, описанные в самых известных древнегреческих мифах и трудах античных историков и писателей.

В книге описывается путешествие, совершенное супругами Шрейдер на автомобиле-амфибии вдоль Американского континента от Аляски до Огненной Земли. Раздел «Карта путешествия» добавлен нами. В него перенесена карта, размещенная в печатном издании в конце книги. Для лучшей читаемости на портативных устройствах карта разбита на отдельные фрагменты — V_E.

Аннотация издательства: «Автор этой книги — ученый-полярник, участник дрейфа нескольких станций «Северный полюс». Наряду с ярким описанием повседневной, полной опасностей жизни и работы советских ученых на дрейфующих льдинах и ледяных островах он рассказывает об успехах изучения Арктики за последние 25 лет, о том, как изменились условия исследований, их техника и методика, что дали эти исследования для науки и народного хозяйства. Книга эта будет интересна самым широким кругам читателей». В некоторые рисунки внесены изменения с целью лучшей читаемости на портативных устройствах.

Заметки о путешествии по водному маршруту из Кронштадта в Пермь. Журналист Б. Базунов и инженер В. Гантман совершили его за 45 дней на катере «Горизонт» через Ладожское озеро, систему шлюзов Волго-Балта, Рыбинское водохранилище, по рекам Волге и Оке.

В этой книге впервые на русском языке публикуются путевые записки трех английских путешественников XIX в. Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали. Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России.

Автор этой книги врач-биолог посетил.) Мексику по заданию Министерства здравоохранения СССР и Всемирной организации здравоохранения для оказания консультативной помощи мексиканским врачам в их борьбе с малярией. Он побывал в отдаленных уголках страны, и это позволило ему близко познакомиться с бытом местных жителей-индейцев. Описание природы, в частности таких экзотических ландшафтов, как заросли кактусов и агав, различных вредных животных — змей, ядозуба, вампира, придает книге большую познавательную ценность.

В этой увлекательной повести события развертываются на звериных тропах, в таежных селениях, в далеких стойбищах. Романтикой подвига дышат страницы книги, герои которой живут поисками природных кладов сибирской тайги.Автор книги — чешский коммунист, проживший в Советском Союзе около двадцати лет и побывавший во многих его районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Рог ужаса: Рассказы и повести о снежном человеке. Том I. Сост. и комм. М. Фоменко. Изд. 2-е, испр. и доп. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. - 352 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXXVI).Йети, голуб-яван, алмасты — нерешенная загадка снежного человека продолжает будоражить умы…В антологии собраны фантастические произведения о встречах со снежным человеком на пиках Гималаев, в горах Средней Азии и в ледовых просторах Антарктики. Читатель найдет здесь и один из первых рассказов об «отвратительном снежном человеке», и классические рассказы и повести советских фантастов, и сравнительно недавние новеллы и рассказы.Во втором, исправленном и дополненном издании, антология обогатилась пятью рассказами и повестью.

В своей книге неутомимый норвежский исследователь арктических просторов и покоритель Южного полюса Руал Амундсен подробно рассказывает о том, как он стал полярным исследователем. Перед глазами читателя проходят картины его детства, первые походы, дается увлекательное описание всех его замечательных путешествий, в которых жизнь Амундсена неоднократно подвергалась смертельной опасности.Книга интересна и полезна тем, что она вскрывает корни успехов знаменитого полярника, показывает, как продуманно готовился Амундсен к каждому своему путешествию, учитывая и природные особенности намеченной области, и опыт других ученых, и технические возможности своего времени.

Палеонтологическая фантастика — это затерянные миры, населенные динозаврами и далекими предками современного человека. Это — захватывающие путешествия сквозь бездны времени и встречи с допотопными чудовищами, чудом дожившими до наших времен. Это — повествования о первобытных людях и жизни созданий, миллионы лет назад превратившихся в ископаемые…Антология «Громовая стрела» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций забытой палеонтологической фантастики. В книгу вошли произведения российских и советских авторов, впервые изданные в 1910-1940-х гг.