Бабушка - [70]

— А ты чего, дядь Володь?

— А я — добре, говорю, показывайте вашу девку Фаину. У меня тогда никого на примете не было, а в деревне все девки замуж повыходили. И так она мне полюбилась, Санька, просто не поверишь.

— Это тетя Фаина?

— Да, Санька, тетя Фаина. Как, думаю, такая девка, и до сих пор не замужем? И сладили мы, взял ее в жены. И пошли мы с ней детей учить в школе. Я еще до войны хотел быть учителем. А после войны с этим просто было: институтов кончать не надо, лишь бы предмет знал. Ну а я-то — фронтовик, ранение у меня, орден. Вот и взяли меня в учителя, а Фаина на курсы устроилась, тоже потом учительницей стала. Со временем, конечно, и я диплом заочно получил, все как у людей.

Мотоцикл наш никто не украл, дядя Володя раскидал деревца, и мы снова поехали по долгой дороге. Я клевал-клевал носом да и уснул под мерный стрекот и гудение мотора.

— Приехали! — тормошил меня дядя Володя.

И не жалко мне было, что не смотрел я по сторонам, а спал, что пропустил что-то интересное. Нет, не жалко, потому что в тот день случилось столько всего, что больше уже не вместилось бы в меня.

Дядя Володя устрекотал на мотоцикле, не дождавшись, когда из калитки выйдет бабушка.

Я очень боялся, что бабушка захочет сварить из черники варенье или кисель — взрослые всегда все самое лучшее откладывают на потом, а потом — уже не интересно бывает, интересно — когда сразу.

— Давай чернику просто так съедим, всю! — просил я, не веря, что такое возможно — ну, такое, чтобы мы ели так, как хочу я.

— А давай, — весело согласилась бабушка. — Это ведь ты столько ягоды насбирал, тебе и решать, как ее есть.

Мне очень понравились эти бабушкины слова: «Тебе и решать!» Я очень хотел решать, я просто мечтал решать!

И мы ели ложками эту чернику с вкрапленными в нее земляничинами. Потом наскучило, и мы заливали ее в тарелке молоком, посыпали сахаром — м-м-м! Вот уж действительно «м-м-м», а не то что масло топленое, которым так восторгалась мама… Молоко тут же «скисало» в чернике, и мы хлебали удивительное хлёбово. Только лет через пять я вычитал в журнале «Искатель», что эта ягодно-молочная смесь называется йогурт — читая, ставил я ударение по наитию и далеко не всегда угадывал.

— А ты знаешь, что дядя Володя и тетя Фаина не сами по себе поженились, а их другие люди просватали? — сказал я бабушке с выражением крайней степени секретности.

— Ну да, а что такого? — ничуть не удивилась бабушка. — Раньше так оно и было: как старики скажут, за того девки и выходили. И парней просватывали. И жили потом хорошо, дружно, не то что сейчас — чуть чего, сразу развод. Не по-людски это, Санька. Старших надо слушать, и все будет хорошо. Старые люди плохого не скажут. А то говорят молодые: мы свое счастье сами найти хотим! Эх, Санька, послушай бабушку: которые за счастьем-то гонятся, те вместе долго не живут. Гнаться не за счастьем надо, а за уваженьем, за миром в семье и достатком. Тогда прочная жизнь будет.

Потом бабушка долго распространялась, что, дескать, «девки нынче не те, что прежде, стыд потеряли».

— Раньше все девки были честными, редко если какая-то нечестная попадалась, — говорила бабушка.

— Честными, как тетя Фаина?

— Ну да…

Спохватывалась:

— Постой, это Володя тебе сказал? Гм… Правильно сказал. Жениться надо только на честной, Санька.

А потом вдруг прибавляла:

— Но в жизни всякое бывает, Санька. Бывает, что честная — хуже хужего, а которую ославили на всю ивановскую, что она нечестная, — вот она-то и бывает лучше лучшего.

И было в этих простых словах о «честности-нечестности» потаенное что-то, о чем нельзя до конца выспрашивать.

Я и не выспрашивал. Я без того все правильно тогда чувствовал и понимал, безо всяких взрослых толкований.

С годами это понимание куда-то подевалось, подменилось массой всевозможных познаний…

Часть четвертая. Внучата

Ближе к осени нагрянула мама — навестить нас, «показаться на глаза», как говорила бабушка. Помню, мы загодя мели пол и чистили тарелки, ложки, вилки…

— А что ты, Саша, маме скажешь? — допытывалась бабушка. — Хорошо тебе со мной?

— Хорошо, — бурчал я себе под нос.

Да, мне всегда было очень жалко бабушку, я не хотел ее огорчать.

Наверное, это был сентябрь, когда внезапно возле нашей избы возникла мама — с сумками, конечно, а в них — гостинцы. Помимо колбасы и сыра, привезла она, специально для бабушки, круглый каравай московского хлеба, за который бабушка, по ее выражению, «замирала».

— Прямо как моя мамонька в печке пекла, — говорила бабушка, целовала каравай, и глаза ее увлажнялись, краснели. — Спасибо тебе, Таня, большое.

И мы все ели и ели бутерброды, пока бабушка не откидывалась назад и не заявляла решительно, что она «не Байданиха».

— Я что, Байданиха, что ли? В меня столько не влезет.

Я спрашивал бабушку, что за Байданиха такая ненасытная, с которой невозможно соревноваться по части прожорливости. Оказывается, никакой такой Байданихи в Егорьевске не было никогда, а был до войны легендарный учитель музыкальной школы по фамилии Байдан — самый толстый егорьевский житель за всю историю. Учить свое чадо игре на баяне у Байдана было ух как почетно, ведь Байдан за один присест мог съесть столько, сколько целая артель работников, и до революции, при стечении народном, в трактире напротив Александра Невского молодой, тогда всего лишь десятипудовый Байдан не единожды выигрывал пари такого рода. Жил он перед смертью одиноко, лишь дочь его навещала, но дочь была нормальной, как все, так что Байданиха — это вымышленная обжора женского пола.

Мало кто знает, что следствие по делу о похищении в 1904 году величайшей реликвии Руси – Казанской иконы Божией Матери – не закрыто по сей день. Оно «втихомолку» продолжается, причем не только в нашей стране, но также в Европе и США. Есть ряд авторитетных мнений, что чудотворный образ цел и невредим. В предлагаемом документальном расследовании перед читателем предстанет полная картина «кражи века».

Пособие для начинающих кладоискателей. Прочитав эту небольшую и увлекательную книгу, вы приобретете все необходимые познания для успешных поисков древних сокровищ.

Георгий Степанович Жженов долгие десятилетия искал того негодяя, который своим доносом отправил его в сталинские лагеря. И – нашел… «Лучше бы я не знал, кто это был!» – в сердцах сказал мне Жженов незадолго до смерти.

Загадочная жизнь и гениальные расследования Аркадия Францевича Кошко, величайшего сыщика Российской Империи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

19 мая 1984 года в сомнамбулическом состоянии член сборной СССР по футболу Валерий Воронин вошел в пивную-автопоилку на Автозаводской улице, 17. Взял чью-то кружку, стал пить… У него вырвали кружку из рук, ударили ею по голове и вышвырнули на улицу. Кто убил Валерия Воронина, нанеся ему смертельный удар в той пьяной разборке?.. Следствие было засекреченным.

Без аннотации Предлагаемая вниманию читателей книга «Это было в Южном Бантене» выпущена в свет индонезийским министерством общественных работ и трудовых резервов. Она предназначена в основном для сельского населения и в доходчивой форме разъясняет необходимость взаимопомощи и совместных усилий в борьбе против дарульисламовских банд и в строительстве мирной жизни. Действие книги происходит в одном из районов Западной Явы, где до сих пор бесчинствуют дарульисламовцы — совершают налеты на деревни, поджигают дома, грабят и убивают мирных жителей.

Без аннотации В рассказах сборника «Письмо с гор» описываются события, происходившие в Индонезии в период японской оккупации (1942–1945 гг.), в них говорится о первых годах революции, об образовании Индонезийской республики.

Без аннотации В историческом романе Васко Пратолини (1913–1991) «Метелло» показано развитие и становление сознания итальянского рабочего класса. В центре романа — молодой рабочий паренек Метелло Салани. Рассказ о годах его юности и составляет сюжетную основу книги. Характер формируется в трудной борьбе, и юноша проявляет качества, позволившие ему стать рабочим вожаком, — природный ум, великодушие, сознание целей, во имя которых он борется. Образ Метелло символичен — он олицетворяет формирование самосознания итальянских рабочих в начале XX века.

Повесть известного китайского писателя Чжан Сяньляна «Женщина — половинка мужчины» — не только откровенный разговор о самых интимных сторонах человеческой жизни, но и свидетельство человека, тонкой, поэтически одаренной личности, лучшие свои годы проведшего в лагерях.

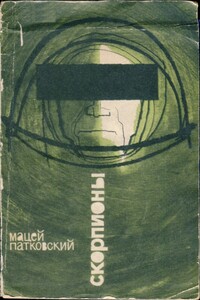

Без аннотации.Вашему вниманию предлагается произведение польского писателя Мацея Патковского "Скорпионы".