Август в Императориуме - [87]

Зеркало, таким образом, — это вечное напоминание нам о нашей самонетождественности даже единомоментно. Что же говорить о жизни! Квазид как-то откопал замечательный прачеловский рассказик, где влиятельные поклонники одной актрисы подчищали её фильмы, незаметно создавая задним числом их новые версии — и общество проглатывало манипуляции с образами прошлого… Достаточно представить всё это происходящим в одной голове, ведь сколько осознанных и неосознанных причин существует для подобных переделок, — и фильм личного бытия становится самсебережиссёром, постоянно прокручивая твои, человече, обновлённые версии под одним и тем же именем. В конечном счете, не ты снимаешь фильм своего «я» и своего существования, а он непрерывно снимает тебя, как страдающую амнезией девицу, не помнящую, сколько раз её снимали… Любопытно, не потому ли Синемантра такая грустная, что, не имея точки отсчета, амнезией не страдает и вся превратилась в горестные блуждания?

Вот почему по отношению к ЛЮБОЙ текстовой попытке, кроме поэзии отчасти, дать некую истину (историческую, автобиографическую и пр.), релевантно понятие ИЗВЛЕЧЕНИЕ — но не из ЦЕЛОГО, которого не существует в виде n-ряда Извлечений, а из ранее или мгновенно составленного Претекста — и только поэзия в широком смысле слова может бросить на эту обезумевшую равнину пройденной жизни мгновенный взор, чтобы запечатлеть МГНОВЕННУЮ, но очень ЛЕВУЮ (ЛИЧНУЮ) ИСТИНУ.

«Так вот почему я её люблю!»

— Его, наверное, опять посетил глюк из Онейры…

Шизаяц немедленно взял гитару и, объявив «Душещипательный романс!», проникновенно завыл:

— Тише вы! Наш барон того — отключился! — прошипел вглядевшийся повнимательнее Пончо.

— Это здорово! — немедленно перешел на заговорщицкий шепот Шизаяц. — Значит, он уже приключался и теперь восстанавливает баланс мировых сил! Верно, Хануман?

— Бантустан твою мать эбилингва, — немедленно согласился Алаверды. — Фройляйн раскирдык.

— Вот и я о том же! Он сейчас сныривается, то есть спит и видит сны — значит, надо ему приснить стихотворение, как Хубилай приснил Кольриджу! Возьмем мотив «сныренности» и присним от души. Хануман — запевай!

Алаверды мгновенно остекленел всеми глазами, а потом произнёс, с треском и шипением воспроизводя заунывно-удаленный голос известного лишь архипрошлякам пафосного древнерунского словопрыги, трулялянта и мозгоклюя:

— Ужасный! Какнет — и вслушается…

— Не то, Хануман, не то, отец родной!

— Изныренный сад бололо на просвет…

— Сдвиг на пару мечей, как сказал бы спящий! Пойдет! Отличный моностих! Теперь можно его пуннивихисто оттипачить как следует!

И они пошли друг за другом, как Пунни-Вих с Типачком, размахивая руками и ритмично декламируя, и ушли, надо полагать, далеко-далеко — так далеко, насколько вообще мог видеть простой человеческий глаз.

А в неверной, фитильно потрескивающей в темноте памяти собравшихся осталось примерно следующее:

Глава 19. Пока он спал

ИСКРИПТА

Таня живет в маленьком городе в Николаевской области. Дома неуютно, несмотря на любимых питомцев – тараканов, старые обиды и сумасшедшую кошку. В гостиной висят снимки папиной печени. На кухне плачет некрасивая женщина – ее мать. Таня – канатоходец, балансирует между оливье с вареной колбасой и готическими соборами викторианской Англии. Она снимает сериал о собственной жизни и тщательно подбирает декорации. На аниме-фестивале Таня знакомится с Морганом. Впервые жить ей становится интереснее, чем мечтать. Они оба пишут фанфики и однажды создают свою ролевую игру.

«Холмы, освещенные солнцем» — первая книга повестей и рассказов ленинградского прозаика Олега Базунова. Посвященная нашим современникам, книга эта затрагивает острые морально-нравственные проблемы.

Роуз, Азра, Саманта и Лорен были лучшими подругами на протяжении десяти лет. Вместе они пережили немало трудностей, но всегда оставались верной поддержкой друг для друга. Их будни проходят в работе, воспитании детей, сплетнях и совместных посиделках. Но однажды привычную идиллию нарушает новость об строительстве элитной школы, обучение в которой откроет двери в лучшие университеты страны. Ставки высоки, в спецшколу возьмут лишь одного из сотни. Дружба перерастает в соперничество, каждая готова пойти на все, лишь ее ребенок поступил.

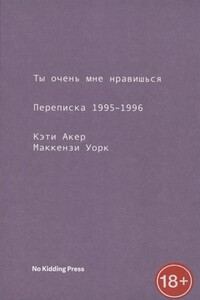

Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.

Заветная мечта увидеть наяву гигантских доисторических животных, чьи кости были недавно обнаружены в Кентукки, гонит небогатого заводчика мулов, одинокого вдовца Сая Беллмана все дальше от родного городка в Пенсильвании на Запад, за реку Миссисипи, играющую роль рубежа между цивилизацией и дикостью. Его единственным спутником в этой нелепой и опасной одиссее становится странный мальчик-индеец… А между тем его дочь-подросток Бесс, оставленная на попечение суровой тетушки, вдумчиво отслеживает путь отца на картах в городской библиотеке, еще не подозревая, что ей и самой скоро предстоит лицом к лицу столкнуться с опасностью, но иного рода… Британская писательница Кэрис Дэйвис является членом Королевского литературного общества, ее рассказы удостоены богатой коллекции премий и номинаций на премии, а ее дебютный роман «Запад» стал современной классикой англоязычной прозы.

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.