Август в Императориуме - [86]

— Ну и каким же должен быть ваш подвиг? — не утерпел Пончо.

— Ультрапьеса. Супердейство на необозримую массу тонно-человек. Нечто, равное древнему Искусству Стадионной Волны. Ты видел, пофигист, запись, как хоронили твоего любимого прачеловского вертуна-мунволкера?

— Видел, и даже вcплакнул!

— Ну и дурак. Они же его сами до этого и довели! А он, правда, их… Короче, под впечатлением этого глобального фьюнерал-феста я начал писать Пролог! Вот его зачин.

Шизаяц прокашлялся, подбоченился, стянул с головы подметающего Ханумана очки, победоносно водрузил их себе на нос и широко, как глашатай великих и невыразимо-древних королей, чье имя смерть украла и унесла на чёрном скакуне, развернул воображаемый свиток:

— Пролог памяти моего друга Майкладже, насмерть заклёванного шприцорукими, а также мамами захлебнувшихся ливнем тупых индюшат, слишком широко растяпивших клювы! Не пейте ливень, суки!

— Всего в Прологе четыре основные темы человечества: бог, искусство, женщина и война. Про бога вы примерно слышали, искусство рождается через нас непрерывно и самоимённо… С женщиной проще всего — тирсы-пирсы, сосцы-песцы-бубенцы, это ещё прачеловские мудрейшины-соломоны знали. Что-то вроде, — и он сменил тон на мечтательно-медитативный, а очки стекол влажно заблестели:

— Потрясающе, — сдержанно одобрил Лактанций. — А чем же занят в этом Прологе Хануман?

— О, Хануману всегда достаётся вдохновенная роль тарана, пробойника гипсокартонных стенок разума! Я ему жутко завидую, ибо просто обожаю упаднический треск гипсокартона! Давай, Хануман, вдарь нашу, удалую-пробойницкую, «А и шандарарахнем фразером, бразеры!» или нет, вот эту, самоновейшую, про пшеронов!

— Какой Пропшеронов? Не тот ли, которого я знаю, такой седенький, и от него всегда воняет чесноком и вареными яйцами! — оживился Бардзо.

— Пшероны — это вороны, клюющие пшено на перроне, дурья башка, — авторитетно начал пояснять Барбулий, но в этот миг взорвался декламацией Алаверды (а надо сказать, когда Алаверды тянуло на декламацию, орел не взмахивал крылами и звезды жались в ужасе к луне):

— Да ты, Хануман, не человек, а просто какой-то орган, созданный природой исключительно для выражения печали полей! — восхитился Шизаяц и скромно потупил очки. — Я бы вот, конечно, ограничился сладостно-тавтологическим моностихом «Апшеронский апшерон»…

— Урбец гриназëм! Кучум фак нак издербля! — презрительно отреагировал Алаверды и смачно плюнул в зеркало.

— Ого, я гляжу, у вас, ребята, нешуточные творческие разногласия, — рассмеялся Квазид.

— Да нет у нас никаких разноглазий! Вот смотрите, — Шизаяц снял очки, надел их на снова заистуканившегося Алаверды, зачем-то протер стёкла платочком, — полюбуйтесь! Ну совершенно никаких разноглазий!

— Достанный платочек и никакого мранья, — остекленело подтвердил остатний закумарец.

— Ну ладно, а что же про войну? Тема-то ведь больная, опасная, сложная! — Рамону, как знатоку, захотелось побыть в экспертах, но Шизаяц был неумолим.

— Война? Про войну Хануман и так всё знает, правда, Хануман? Скажи-ка, изреки-ка, попей-ка из реки-ка, — затанцевал и заблеял Шизаяц, — сердешный Хануман, неужто всё обман? Неужто жизнь копейка, а человек роман? Что там поделывает тёмный Властелин?

Алаверды долго молчал, потом, потупившись, медленно и грустно произнес:

— Тёмный Властелин съел весь пластилин.

— Видишь? Вот и вся война! Спроси любого ребёнка, который знает, что такое пластилин, и он ответит примерно так же, потому что причины событий извлекаются из ближайшего — даже если ты думаешь, что из дальнейшего! А может, из древнейшего? Смеешь его… Гейша вот… О чем это вообще я сейчас говорил? — забормотал Шизаяц, поэтически отвлёкшись и немедленно погружаясь в колодец своего вдохновения.

Но Рамон и не отвечал, поражённый его словами. Ну конечно же! «Причины событий ИЗВЛЕКАЮТСЯ»! «Извлечения»! Как он мог забыть! Впрочем, это был один из самых сложных разделов Нелинейной Контрары… Рамон напряг память. Он не мог ручаться за достоверность вспомненного, но выглядело это примерно так (и ведь тогда прошло мимо сознания — просто тренировка памяти сработала!).

Самая глубокая правда о феноменах бытия заключается — нет, ПРОИСХОДИТ как непрерывное вспыхивание указаний на неполноту и ложность любой сигнификации, пока она претендует на истинность (тотальное, логоцентричное, ставшее), — и, напротив, на ситуативную, временную корреляцию её с тем, что нельзя обозначить, в случае отказа от претензий на истину. Правда — не точка, а касательная, и человеческая правда в особенности. Символ её — зеркало. Взгляд в зеркало рисует человеку дважды несуществующую (в смысле истинности) картину, которой заведует смещающийся вместе с нами фокус. Первое несуществование — в изменённой полярности. Второе несуществование — в отсутствии в зеркале чего бы то ни было, каких бы то ни было картин — они все в нас. Пустота зеркала, настойчиво возвращающего нам изменёнными наши настойчивые взгляды и больше ничего, есть метафорическое высказывание бытия, не произносимое полностью ни на каком языке и не переводимое полностью ни на какой язык, но имеющее неисчислимые последствия для нас. Некоторые из них: правдивая в философском смысле сигнификация — это рефлексивная сигнификация (метасигнификация), сознающая свою относительность и в этом смысле тяготеющая к абсолюту относительности — порождающей пустоте, содержащей бесконечное множество ситуативно выбираемых вариантов; манифестацией такой сигнификации является пустой знак (метасигнификат); примененная без тормозов к человеческому бытию-в-мире, к экзистенции, эта сигнификация может вырасти и в трагический апофеоз (герой одной древней поэмы, Веничка, вспомнил Рамон, напряженная сигнификация экзистенции); её более спокойный, «житейский» вариант означает проживание и изживание всего и вся, ибо ничто не дается нам насовсем; на вопрос «а был ли мальчик» следует не ответ, а предположение «а может, мальчика-то и не было» — релевантный в философском плане вариант; «мальчики» появляются, чтобы утонуть, и утвердительный ответ зависит от личной потребности что-либо (как-либо, насколько) утвердить.

Получив редкое и невостребованное образование, нейробиолог Кирилл Озеров приходит на спор работать в школу. Здесь он сталкивается с неуправляемыми подростками, буллингом и усталыми учителями, которых давит система. Озеров полон энергии и энтузиазма. В борьбе с царящим вокруг хаосом молодой специалист быстро приобретает союзников и наживает врагов. Каждая глава романа "Четыре месяца темноты" посвящена отдельному персонажу. Вы увидите события, произошедшие в Городе Дождей, глазами совершенно разных героев. Одарённый мальчик и загадочный сторож, живущий в подвале школы.

МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР THE SATURDAY TIMES. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ФРЕДРИКА БАКМАНА. Иногда, чтобы выбраться из дебрей, нужно в них зайти. Айзек стоит на мосту в одиночестве. Он сломлен, разбит и не знает, как ему жить дальше. От отчаяния он кричит куда-то вниз, в реку. А потом вдруг слышит ответ. Крик – возможно, даже более отчаянный, чем его собственный. Айзек следует за звуком в лес. И то, что он там находит, меняет все. Эта история может показаться вам знакомой. Потерянный человек и нежданный гость, который станет его другом, но не сможет остаться навсегда.

«Все взрослые когда-то были детьми, но не все они об этом помнят», – писал Антуан де Сент-Экзюпери. «Полдетства» – это сборник ярких, захватывающих историй, адресованных ребенку, живущему внутри нас. Озорное детство в военном городке в чужой стране, первые друзья и первые влюбленности, жизнь советской семьи в середине семидесятых глазами маленького мальчика и взрослого мужчины много лет спустя. Автору сборника повезло сохранить эти воспоминания и подобрать правильные слова для того, чтобы поделиться ими с другими.

Таня живет в маленьком городе в Николаевской области. Дома неуютно, несмотря на любимых питомцев – тараканов, старые обиды и сумасшедшую кошку. В гостиной висят снимки папиной печени. На кухне плачет некрасивая женщина – ее мать. Таня – канатоходец, балансирует между оливье с вареной колбасой и готическими соборами викторианской Англии. Она снимает сериал о собственной жизни и тщательно подбирает декорации. На аниме-фестивале Таня знакомится с Морганом. Впервые жить ей становится интереснее, чем мечтать. Они оба пишут фанфики и однажды создают свою ролевую игру.

«Холмы, освещенные солнцем» — первая книга повестей и рассказов ленинградского прозаика Олега Базунова. Посвященная нашим современникам, книга эта затрагивает острые морально-нравственные проблемы.

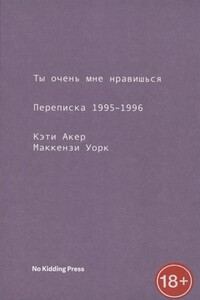

Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.