Август в Императориуме - [34]

Глава 9. Онейра

…Немолодой лысоватый человек в белой летней рубашке, с серьёзным, но теряющимся в памяти лицом, слегка наклонившись вперед, протягивает светловолосую летнюю руку — но вокруг уже огромное окно, прозрачные стеклярусы и переменцы лучезарного неба, тихая солнечная спальня с видом на лениво искрящееся море и тёмно-зелёный краешек горы, с выцветшими креморозовыми обоями, большим пыльноцветным ковром на стене и тремя опрокинутыми стеклянными тюльпанами видавшей виды люстры.

Когда-то между окнебом и ковром прошли десятки благословенно-курортных, море-знойных, эвкалипто-алычово-магнолиево-кипарисных лет: решала свои проблемы — похожие теперь на крохотные цветные стекляшки из калейдоскопа — супружеская пара; ребенок, напряженно пыхтя, как Геракл или Самсон, пытался раздвинуть деревянные прутья своей кроватки; окнебо весело уносило, а ковер недовольно гасил звенящую разноголосую кутерьму — звенела посуда в серванте, звенели дверные стекла! — с мелькающими мячиками, воздушными шариками, воланчиками, пинг-понгом, пешими и конными солдатиками, пушечками, машинками, тачанками, танчиками, корабликами, самолетиками, крепостями, городами, конструкторами всех форм и расцветок… Когда ненасытное воображение уже не могли утолить ни крестоносцы, ни красноармейцы, ни викинги, ни штурмы кораблей и крепостей, занимающих полкомнаты, — тогда из всевозможных коробок рекрутировались в орды, когорты и батальоны маленькие разноцветные фишки (обычно желтые, оранжевые, зелёные, белые против красных и синих); десятки из них были узнаваемы с первого взгляда (контур, оттенок, щербинка, трещинка) и носили горделивые имена; иногда для легкой конкретизации условно-конные помещались на шашки, а копейщики получали маленький пластилиновый блин со спичкой посередине (от накала битвы щиты порой просто плавились, а копья валились из рук) — но чаще и этого не нужно было. Разве можно описать безумные по драматизму и продолжительности кампании! На одном только разложенном серо-зелёном диванном плато (подушки, складки пледа) разыгрывались десятки Фермопил, Гавгамел, Пуатье, Маренго и Ватерлоо; отбившие не одну атаку стойкие лучники-йомены погибали в засаде при отходе в ближайшее ущелье, пока с громовым криком «Барра!» на левый фланг наваливались отборные легионы; гремящие амуницией кирасиры в белых колетах, опаздывая на помощь отчаянно бьющимся инсургентам, плутали по предательским оврагам, а по горному серпантину спешно подтягивались орудия и драл до хрипоты глотку окровавленный одноглазый полководец; внизу же лохматые, увешанные награбленным столовым серебром и монетами кривосабельные союзники, переправляясь с материка на полуостров (с большого ковра на диванный коврик), топили низкорослых лошадей в разыгравшемся паркетном проливе… О да.

Возраст — это ухмыляющийся Прокруст, всегда готовый обрубить выпирающие из тебя конечности: ведь, пока растешь, невозможно совпадать с собой, с размерами любого предназначенного тебе ложа — то дверной эмалевый косяк с недавней краснокарандашной отметиной зачем-то ныряет поглубже в паркет, то ноги вылезают (прокрустываются) из брюк, а пальцы — из сандалий, то голова пухнет не по дням, а по часам, и утром ненастным, лишь время подходит к восьми, в окне чей-то профиль белеет неясный и тихо глядится из комнаты классной в дождями расплёсканный мир, а в сумрачном ущелье, над которым нависла школьная спортплощадка, ждут упоительные подснежники… И неважно, сколько тебе лет: их количество — самое простое, что тебя периодически заставляют понять. Но жизнь проходит, и непонятным — объяснимым, но непонятным — в ней всегда остается самое-самое главное. Однажды это вырвалось у бунинского героя: «Когда кого-то любишь…» — и далее по тексту.

Вот зачем существует ковер. Десятки лет спустя, потерянно присев на краешек старого скрипнувшего дивана, с тем же лениво-море-щебечущим окнебом за плечом — быть может, напоследок, — видишь всё те же постыло-завораживающие цветы-луга-стога-шлемы-клеммы-геометремы-пиктограммы-лица-листья-колосья-брови ли-крови ли-профили-промыслы-пролежни-дорож-ки-сапожки-просветы-промраки-тупики-загогулины-лабиринты на истёршемся, но всё ещё пыльно светящемся ворсе. И всё так же цветок, перевернувшись, становится неизвестной девушкой с дельфином, а они, сделав кувырок, не возвращают цветок, но оборачиваются сцепившимися богомолами или вовсе исчезают в урожае орнамента… Узор жизни дан нам изначально, но вышит следами молний в зрачке грозового неба, мгновенно вычерчен и учерчен обратно каруселью ласточек и стрижей; откуда начнешь прохождение, где повернешь и чем оборвешь, затерявшись в извилистой сказке, — не его проблемы, а вглядываться что в ковер, что в окнебо — как ловить радужного переменца закрытыми веками. Вот и мечешься между, вот и вертишь головой во все стороны, а, задохнувшись и поседев, беспомощно обнаруживаешь себя в уже забытом мире: снизу слышны незнакомые голоса, «ничего от той жизни, что бессмертной была», кроме оторванной пуговицы на рыжей газете в обшарпанном шифоньере; ничего нет хуже старых фотографий, особенно давно уничтоженных, и, ощутив страшную близость лангольеров, сердце рванется куда-то колотиться по комнатам, как будто в растворе их дверей неожиданно столкнемся глазами-коленями и заговорим… Последним кадром становится дождь и уперевшийся лбом в стекло, постепенно исчезающий дергающимся ртом во мгле чужих тысячелетий безымянный древнерунский словопрыга…

Получив редкое и невостребованное образование, нейробиолог Кирилл Озеров приходит на спор работать в школу. Здесь он сталкивается с неуправляемыми подростками, буллингом и усталыми учителями, которых давит система. Озеров полон энергии и энтузиазма. В борьбе с царящим вокруг хаосом молодой специалист быстро приобретает союзников и наживает врагов. Каждая глава романа "Четыре месяца темноты" посвящена отдельному персонажу. Вы увидите события, произошедшие в Городе Дождей, глазами совершенно разных героев. Одарённый мальчик и загадочный сторож, живущий в подвале школы.

МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР THE SATURDAY TIMES. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ФРЕДРИКА БАКМАНА. Иногда, чтобы выбраться из дебрей, нужно в них зайти. Айзек стоит на мосту в одиночестве. Он сломлен, разбит и не знает, как ему жить дальше. От отчаяния он кричит куда-то вниз, в реку. А потом вдруг слышит ответ. Крик – возможно, даже более отчаянный, чем его собственный. Айзек следует за звуком в лес. И то, что он там находит, меняет все. Эта история может показаться вам знакомой. Потерянный человек и нежданный гость, который станет его другом, но не сможет остаться навсегда.

«Все взрослые когда-то были детьми, но не все они об этом помнят», – писал Антуан де Сент-Экзюпери. «Полдетства» – это сборник ярких, захватывающих историй, адресованных ребенку, живущему внутри нас. Озорное детство в военном городке в чужой стране, первые друзья и первые влюбленности, жизнь советской семьи в середине семидесятых глазами маленького мальчика и взрослого мужчины много лет спустя. Автору сборника повезло сохранить эти воспоминания и подобрать правильные слова для того, чтобы поделиться ими с другими.

Таня живет в маленьком городе в Николаевской области. Дома неуютно, несмотря на любимых питомцев – тараканов, старые обиды и сумасшедшую кошку. В гостиной висят снимки папиной печени. На кухне плачет некрасивая женщина – ее мать. Таня – канатоходец, балансирует между оливье с вареной колбасой и готическими соборами викторианской Англии. Она снимает сериал о собственной жизни и тщательно подбирает декорации. На аниме-фестивале Таня знакомится с Морганом. Впервые жить ей становится интереснее, чем мечтать. Они оба пишут фанфики и однажды создают свою ролевую игру.

«Холмы, освещенные солнцем» — первая книга повестей и рассказов ленинградского прозаика Олега Базунова. Посвященная нашим современникам, книга эта затрагивает острые морально-нравственные проблемы.

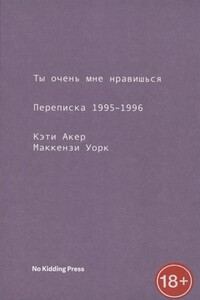

Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.