Аркадий Пластов - [5]

Трактористки. 1943-1944

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Зима. 1943-1944

Частное собрание

Иногда в практике Пластова бывали случаи, когда тесное взаимодействие между элементами произведения ослабевало, сам по себе интересный сюжет оказывался не внутри композиционного организма, а как бы накладывался на его предметное содержание.

В картине Гость с фронта (1944) изображена сцена деревенского застолья по случаю приезда в родные места фронтовика-односельчанина. Мы отчетливо различаем участвующих в нем лиц, детали обстановки, домашнюю снедь и утварь. Все обрисовано с наглядной очевидностью и реалистической конкретностью. Улыбки и позы сидящих за общим столом людей подсказывают, что их общение проходит в атмосфере искреннего радушия и веселья. И все же, внимательно рассматривая картину, приходишь к заключению, что чудо образного предворения знакомой и близкой автору реальности совершилось не до конца. Словно не хватило самой малости, чтобы изображенное событие вышло за рамки внешней достоверности, обрело необходимую внутреннюю масштабность. И, хотя эту работу нельзя отнести к творческим неудачам, она явно проигрывает рядом с поэтически насыщенными картинами тех же лет, таких как Суббота (1943-1944), Трактористки (1943-1944), Март (1944). В эмоционально-образной структуре этих произведений доминирует родственная интонация, разлито настроение живой веры в неизбежное торжество света и разума, добра и правды. В одном случае социально-значительная эмоция {Март) слита с ощущением наступившей весны, животворным биением свежих сил проснувшейся природы. В другом {Трактористки) - подлинная правда общественных и нравственных чувств выражена вместе с чувственно-пластической красотой простой жизненной сцены, в которой активно взаимодействуют лирически одушевленная пейзажная среда и совершенно неожиданный, явно солирующий жанровый мотив. Весомость и материальность переданной

натуры сочетается с динамичной тектоникой композиции, совокупностью функциональных признаков, сообщающих воссозданному отрезку реальности характер быстротекущего процесса. Удивительно жизненным и по-своему грациозным движениям обнаженных женских фигур на первом плане аккомпанирует вращательный ритм окружающего земного рельефа, тщательно проработанного вблизи и широко обобщенного у линии горизонта.

Золотая опушка. 1952

Ростово-Ярославский архитектурнохудожественный музей-заповедник

Волчье лыко. 1944

Частное собрание

Дворик художника. 1944

Частное собрание

Насколько эстетическое чувство художника неотделимо от определенных качеств самой реальности, показывает картина Весна (1954). Ее образным нервом являются не только трогательные взаимоотношения молодой матери и юной дочки, но и выразительный контраст между излучающим нежное теплое сияние обнаженным женским телом и суровой материальностью предметного антуража русской бани. Про Пластова принято было говорить, что он никогда не редактировал природу, изображал ее творения и состояния без исправлений в лучшую и приятную для глаз сторону. В значительной мере это так, и, тем не менее, прекрасная жизненность пластовских образов связана не только с опосредованным утверждением внутренней красоты и нравственной ценности объекта. Но в соотношении идеального и реального в его произведениях, несомненно, сказалась решимость художника противопоставить слащавой приглаженности, фальшивому благонравию мещанского искусства трезвую, в чем-то даже грубоватую правду действительной жизни.

Сенокос. 1945

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Изображая натуру, он дорожил каждой достоверной чертой, оттеняющей самобытность ее индивидуального облика, укрепляющей доверие к запечатленным вещам, жизненным положениям. В этой связи вспоминается забавный случай, поведанный автору этих строк другим выдающимся русским живописцем Алексеем Михайловичем Грицаем.В конце 1940-х годов художник ездил на Волгу. Здесь, у подножия Жигулевских гор на берегу могучей реки, он увидел мотив, положенный затем в основу большой картины Стадо (1949), исполненной в лучших традициях русского классического пейзажа. «Работая над ним, - рассказывал художник, - я тщательно делал каждую деталь, не упустил даже такие подробности, как коровьи лепешки. Меня за такую дотошность комиссия изругала вдрызг. Мне было заявлено, что есть вещи, не подлежащие изображению. Я расстроился и поделился своим горем с Пластовым. Аркадий Александрович пришел, посмотрел картину и сказал, то, что изобразил коровьи лепешки, ничего страшного не видит. Послать бы эту городскую комиссию туда, куда коров гоняют, она бы там во что-нибудь да вляпалась. Но вот как корова какает, ты явно недосмотрел. Лепешки ложатся кольцами, а посреди всегда бугорок, у тебя они плоские, словно высохшие. А потом, где ты у коров такие чистые хвосты видел? Они ведь всегда немного испачканные, но все равно молодец, что пытался точно сделать»[>5 Из беседы с А.М. Грицаем 7 марта 1987 г.]. По глубокому убеждению Пластова, ситуации, проясняющие сущность крестьянского жития-бытия, заслуживают полноценной наглядной реализации, без изъятия частей и качеств, не слишком уместных на взгляд городского человека, ценителя утонченных гармоний, изящных соразмерностей. Идеальный смысл жизненных событий, обыденных фактов художник выражал с заразительной одухотворенной искренностью и чувственной непосредственностью. Широкое, поэтическое значение образа вырастает из предпосылок, заложенных в содержании конкретного жизненного мотива, получает внутренне оправданную, прекрасную форму вместе с правдивым воссозданием живой, движущейся реальности. Примером тому могут служить написанные в год окончания войны картины Сенокос (1945), Жатва (1945). Сюжет первого полотна неотступно преследовал художника еще в 1930-е годы. Уже тогда он начал собирать натурный материал, делать попытки суммировать накопленные впечатления в собирательном образе. Сенокосную работу Пластов любил до самозабвения, освоив в совершенстве труд косаря лет с семнадцати. Однако первый опыт написать сенокос оказался не слишком удачным. Ему хотелось ввести в изобразительный текст полотна как можно больше милых сердцу подробностей, но в каком соподчинении они должны находиться, в какую силу звучать, он в ту пору понимал еще достаточно смутно.

Творчество Виктора Ивановича Иванова - крупнейшее явление мировой художественной культуры. Образным строем, каждым элементом формы произведения мастера неразрывно связаны с живым бытием русского человека, неповторимой красотой родной природы. Глубокая укорененность в национальной почве вообще характерна для наших художественных талантов, какие бы общественные процессы и политические коллизии ни служили фоном для их деятельности. В самые тревожные и смутные дни они ясно сознавали, что истинa в народе, в его культурных традициях и нравственных представлениях.

Богато и многообразно кукольное и рисованное кино социалистических стран, занимающее ведущее место в мировой мультипликации. В книге рассматриваются эстетические проблемы мультипликации, её специфика, прослеживаются пути развития национальных школ этого вида искусства.

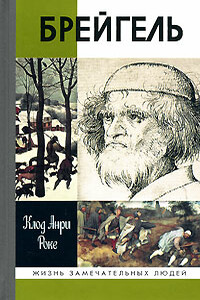

Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как герой этой книги Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая. Творчество великого нидерландского художника — предмет многолетних искусствоведческих дискуссий.Форма, придуманная К.А. Роке для данного исследования, позволяет совместить, что бывает достаточно редко, взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. Настоящая биография по сути своей — диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, говорящего посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять.

Книга Филлис Хартнолл (1906–1997), британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложение основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и театральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопровождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем темах, а также справочным аппаратом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

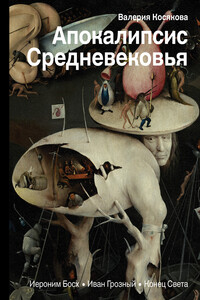

Эта книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории – о Конце света, об ожидании Конца света. Главный герой этой книги, как и основной её образ, – Апокалипсис. Однако что такое Апокалипсис? Как он возник? Каковы его истоки? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного? Обращение к трём персонажам, остающимся знаковыми и ныне, позволяет увидеть эволюцию средневековой идеи фикс, одержимости представлением о Конце света.

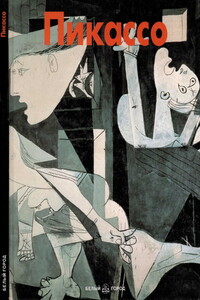

В течение первых десятилетий нашего века всего несколько человек преобразили лик мира. Подобно Чаплину в кино, Джойсу в литературе, Фрейду в психологии и Эйнштейну в науке, Пикассо произвел в живописи революцию, ниспровергнув все привычные точки зрения (сокрушая при этом и свои взгляды, если они становились ему помехой). Его роднило с этими новаторами сознание фундаментального различия между предметом и его изображением, из-за которого стало неприемлемым применение языка простого отражения реальности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

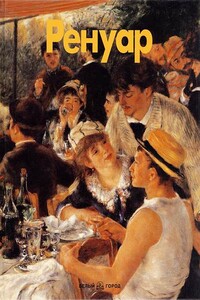

Серия «Мастера живописи» — один из значимых проектов издательства «Белый город». Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

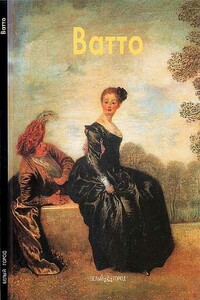

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.