Аркадий Пластов - [3]

Девочка в красном (Настя Афанасьева). 1940

Частное собрание

Кузнец Василий Лотин. 1938-1940

Частное собрание

Сено скошено. 1940

Частное собрание

Во множестве превосходных этюдов Пластов тонко передает поэзию сельского труда единого с миром живой природы, древнего, как сама история человеческого рода. Но даже в этих деловых штудиях им движет желание отыскать в массе увиденного формы, линии, цветовые гармонии, характеризующие внутреннее самочувствие труженика, делающие особенно ощутимой реальную жизненность их внешнего и душевного бытия, органическую слитность с бытовой обстановкой, пейзажной средой. С момента серьезного увлечения темой труда он грезил картинами, «где плоть человеческая была бы показана со всем своим угаром в предельной напряженности и правде». Ему мерещились «формы и краски, насыщенные страстью и яростью, чтобы рядом со всей слащавой благопристойностью они ревели и вопили бы истошными голосами»[>1 Н.А. Пластов, В.П. Сысоев. АЛ. Пластов, с.13.]. При этом художник не чувствовал, да и не мог чувствовать, в силу состояния современной ему художественной культуры, зависимость от какого-то конкретного стилевого потока или системы правил, устанавливающих жесткую дисциплину ремесла. Вырабатывая собственный художественный язык, он ориентировался на традиции русского колоризма и завоевания пленэрной живописи, учитывал в нужных ему аспектах западноевропейский живописный опыт от Тициана до Ван Гога. Однако главное - внутренний стиль, духовное ядро творчества - ему пришлось создавать заново в процессе живого, страстного познания изменившегося мира. Свое зрение и чувство он воспитывал на впервые востребованных сокровищах родной земли, народного быта. Жажда поведать, убедительно высказать добытую правду жизни лежит в основе всех его свершений и творческих открытий.

Автопортрет с кистью. 1938-1940

Частное собрание

Сентябрь. Картошку выкапывают. 1940-1941

Частное собрание

Первый снег. Озимые. 1941

Частное собрание

Вернувшись осенью 1917 года из Москвы в Прислониху, он застал вроде бы ту же, милую сердцу, немного патриархальную среду. Рядом, по соседству, жили друзья детства, на деревенских сходках и во всех главных общинных делах верховодили мужики, ликом и повадками схожие с героями передвижнических картин. Но скоро все стало решительно меняться. Под Новый год возник Комитет бедноты и Сельский совет, секретарем которого прислонихинские жители единогласно выбрали своего земляка А.А. Пластова. До середины 1920-х годов ввиду большой загруженности заниматься искусством ему приходилось урывками, ограничиваясь, в основном, этюдными набросками и рисунками карманного формата. Была и другая причина, мешавшая в полную силу развернуться его живописному дарованию. Недополученные в школе технические знания и навыки в области живописи он вынужден был добирать самостоятельно, вместе с художественным освоением стремительно менявшейся действительности, необычайно сложной и противоречивой, предъявлявшей искусству свои законные требования, определявшей содержательные и формальные особенности изобразительной речи. Порой возмужания и творческой зрелости стали для Пластова 1930-е годы, когда складывается в главных чертах и принципах его эстетический мир, метод приобретения и художественного воплощения жизненных ценностей, знаний, идей. Впрочем, в его исканиях указанной поры присутствует штрих, проливающий свет на всю художественную ситуацию этого времени. Картины, созданные до момента, когда прозвучали крылатые сталинские слова о том, что «жить стало лучше, жить стало веселее», отличаются несколько иной глубиной проникновения в противоречия жизни, чем тот же Колхозный праздник. В отдельных вещах второй половины предвоенного десятилетия автор вынужден был считаться с нарождавшейся официальной эстетикой бесконфликтного реализма, смягчать безобманный голос трезвой натурной правды посредством повышенной жизнерадостности сюжета, лучезарного воодушевления, написанного на лицах, сквозящего в энергичных, волевых действиях персонажей, поддержанного праздничной тональностью колорита, эмоциональным звучанием освещения. Это совсем не значит, что Пластов приноравливал вдохновение к изображению в природе не существующих мажорных ситуаций, шел на сознательное прихорашивание оригинала против его собственной воли, действительного существа. Гораздо чаще приподнятое настроение его картин обусловлено фактическим смыслом природных и социальных явлений. В картине Купание коней (1938) ему удалось образно запечатлеть прекрасный фрагмент человеческой жизни, передать душевный подъем людей, ощущающих себя внутри живой, волнующейся стихии, частью неисчерпаемой, могучей природы. При этом изображенные формы: от телесных объемов фигур животных до поверхности реки, рельефа земли, клубящихся облаков и вторящих им купов деревьев на дальнем плане - как бы находятся в процессе становления, испытывают на себе действие тектонических сил. Их строение отмечено благородным несовершенством, содержит естественно обусловленную меру дисгармонии, присущей реальной сложности бытия.

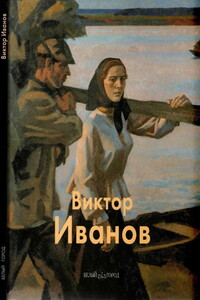

Творчество Виктора Ивановича Иванова - крупнейшее явление мировой художественной культуры. Образным строем, каждым элементом формы произведения мастера неразрывно связаны с живым бытием русского человека, неповторимой красотой родной природы. Глубокая укорененность в национальной почве вообще характерна для наших художественных талантов, какие бы общественные процессы и политические коллизии ни служили фоном для их деятельности. В самые тревожные и смутные дни они ясно сознавали, что истинa в народе, в его культурных традициях и нравственных представлениях.

«Хрома» – размышления о цветовом многообразии знаменитого британского режиссера и художника Дерека Джармена (1942–1994). В этой книге, написанной в 1993 году, за год до смерти, теряющий зрение Джармен использует все ресурсы письма в попытке передать сложный и неуловимый аспект предмета, в отношении которого у него накопился опыт целой жизни. В своем характерном стиле – лирическом соединении классической теории, анекдотичности и поэзии – Джармен проводит читателя сквозь цветовой спектр, представляя каждый цвет олицетворением эмоций, пробуждая воспоминания и сны.

Писатель и журналист Питер Келер раскрывает секреты мастерских обманов (фальшивые произведения искусства, вымышленные военные действия, поддельные документы) от каменного века до наших дней – в истории человечества нет ничего, что не было сфальсифицировано. Он показывает, как поэты и мыслители, художники и императоры, папы и политики подправляли реальность, приводит примеры, когда даже разоблаченные фальсификации спустя столетия меняли ход мировой истории.

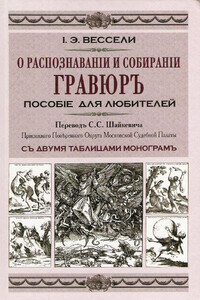

В книгу И.Э. Вессели вошли обширнейшие сведения по истории создания гравюр и литографий. Автор дает советы по хранению, каталогизации, оценке и определению подлинности гравюр. Приводит подробные данные об офортах и ксилографии, о бумаге и бумажных (водяных) знаках, издательских каталогах и личных знаках коллекционеров. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным собирателям. Печатается по изданию 1882 года.

В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, ныне проживающий в Вашингтоне, США, еще в советскую эпоху стал исследователем феномена авторской песни и «гитарной поэзии».В первой части своей книги «Певцы и вожди» В. Фрумкин размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы.Вторая часть посвящается неподцензурной, свободной песне. Здесь воспоминания о классиках и родоначальниках жанра Александре Галиче и Булате Окуджаве перемежаются с беседами с замечательными российскими бардами: Александром Городницким, Юлием Кимом, Татьяной и Сергеем Никитиными, режиссером Марком Розовским.Книга иллюстрирована редкими фотографиями и документами, а открывает ее предисловие А.

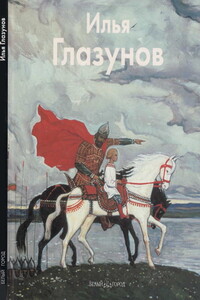

Илья Сергеевич Глазунов - самый известный, самый посещаемый, самый любимый и в то же время самый ненавидимый русский художник конца XX - начала XXI века.Каждая его выставка у нас и за рубежом является событием.И.С. Глазунов - живописец, график, портретист, иллюстратор русской классической литературы, театральный художник, архитектор, автор интерьеров.

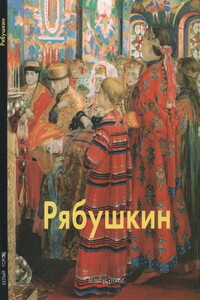

Андрей Петрович Рябушкин не принадлежал к числу знаменитых художников при жизни. Это, впрочем,и не удивительно, если мы вспомним, каких высот достигло русское изобразительное искусство того времени, как трудно было пробиться в первые ряды и обратить на себя внимание публики. Вспомним,что современниками его были такие выдающиеся мастера, как Репин, Суриков, Айвазовский, Васнецов, Верещагин, Левитан, Серов, Поленов, Куинджи, Врубель, Нестеров... Вскоре после кончины Рябушкин был почти забыт. Но переоценка, вернее, оценка его творчества неминуемо должна была наступить, хотя в тесном кругу художников и критиков он уже при жизни был признан и оценен.

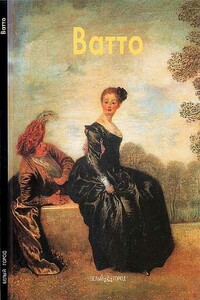

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

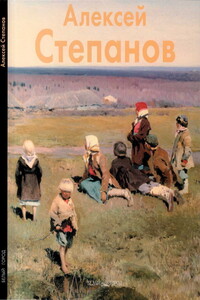

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.