Аркадий Пластов - [2]

Пластов рано выучился разным крестьянским профессиям - он плотничал, был неутомимым косцом и пахарем, хорошо знал местные нравы, обычаи, привычки деревенского люда. Его память хранила образы старинных преданий, сказок, былин, верований, сложившихся на лесной, аграрной основе, что найдет в будущем интересное отражение в малоизвестном разделе творчества мастера - в его деревянной скульптуре. Переступив порог прислонихинской мастерской художника, оказываешься в удивительном мире, населенном сказочными персонажами, с юмором и неистощимой фантазией исполненными из сухих корневищ и сучьев. На полках хитровато перемигиваются домовые, бранятся сварливые шишиги, заросшие мхом лешие подглядывают за купающимися русалками, о чем-то своем грустят водяные, не обращая внимания на злющего вида ведьм, строящих козни. Помнится, давая пояснение к своим скульптурным композициям, Пластов шутил над тем, что, извлекая на свет божий всех этих чертей и леших, приходится работать, обходясь, вопреки обыкновению, без натуры, целиком полагаясь на воображение.

Портрет Коли с кошкой. 1935-1936

Частное собрание

Сторож Сергей Кукушка (Варламов). 1936-1937

Частное собрание

Колхозный праздник. 1937

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Мысль заняться скульптурой по- настоящему приходила Пластову еще в начальный период самостоятельного творчества. В 1925-1926 годах он участвует в разработке проекта памятника жертвам революции и Гражданской войны для Ульяновска. По условиям конкурса, объявленного специальной комиссией при Ульяновском губернском исполкоме, памятник должны были установить в самой красивой части города - на Новом Венце, в том месте, где осенью 1918 года были похоронены красноармейцы, погибшие при освобождении города Симбирска от белочехов и белогвардейцев.

В июле 1925 года Пластов представил свой проект на рассмотрение комиссии. Замыслу не дано было осуществиться. Пластов изобразил фигуру крестьянина, одной рукой поддерживающего раненого рабочего, другой - сжимающего древко развевающегося знамени. В объяснительной записке, прилагавшейся к проекту, автор следующим образом изложил свои мысли относительно идеи будущего памятника. «1918 г. ни в коем случае не был годом одних лишь безоблачных апофеозов, а положение пролетариата было таково, что не "ура - наша взяла" приходилось ему кричать, а в нечеловеческом безумном напряжении противостоять бешеному натиску белогвардейщины. Только этот момент даст возможность сохранить колорит эпохи 18-го года и понятно рассказать, кому и за что воздвигнут монумент, только этот момент в достаточной степени характеризует идею борьбы за диктатуру пролетариата эпохи 1918 г.»[1 Государственный архив Ульяновской области. Ф. 585, on. 1, ед. хр. 1.].

Купание коней. 1938

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Маша-конюх. 1944

Пермская государственная художественная галерея

Участие молодого художника в разработке названного памятника не было данью политическим тенденциям времени. Интерес к темам, отражающим революционно-критическую деятельность народа, сохранится у него и в дальнейшем. Показательна в этом отношении его работа над большой серией иллюстраций к повести А.С. Пушкина Капитанская дочка. С живой наглядной ощутимостью художник воссоздал многоликую стихию пугачевского бунта, не только высветившего реальные истоки социальных конфликтов, но и как бы ставшего демиургом исключительных человеческих характеров, поднявшего деяния и чувства обыкновенных людей на уровень героического эпоса. Исполненные в смешанной технике акварели, гуаши, темперы иллюстрации тонко развивают принцип многомерной обрисовки событий и действующих лиц, дают почувствовать грозную динамическую силу крестьянского восстания, сблизившую, порой до неразличимости, понятия Добра и Зла, Милосердия и Жестокости, Благородства и Трусости. В своих иллюстрациях к пушкинской повети Пластов предстает зрелым мастером, демонстрирует неотразимую, волнующую сердце и память реалистическую конкретность изобразительного рассказа, характерную для бывалого, многое повидавшего и пережившего человека. Но, как уже говорилось выше, Пластов в начале своего творческого пути отдавал предпочтение скульптуре, что соответствовало его основной специальности, полученной в художественной школе. Но настоящим его призванием была живопись, многоголосая стихия цвета, то светлого, звонкого, радостного, то грустного и задумчивого, всегда точно выявляющего образный смысл картины, душевное состояние изображенных героев. Вняв голосу природного дарования, Пластов забывает про скульптуру и весь свой жизненный распорядок подчиняет единственно колориту, тайнам одушевленного, подвижного света.

Его герои живут в «прекрасном и яростном мире», им ведома радость побед и горечь утрат, спокойная ясность духа и страстная увлеченность, их движения, чувства, стремления обладают ритмической последовательностью, созвучной музыке сокровенного бытия, мелодии вечного круговорота природы.

Лизавета Черняева. 1940

Частное собрание

Петр Григорьевич Черняев с граблями. 1940

Частное собрание

До отказа заполненная разнообразными делами, заботами крестьянская доля не кажется ему идиллически счастливой, этакой воплощенной мечтой о земном рае и великом примирении. Даже в подчеркнуто светлой, праздничной атмосфере довоенной картины Колхозный праздник (1937), где бушует стихия крестьянского пира по случаю богатого урожая, присутствует элемент тревожной аритмии, скрытого диссонанса. В построенной на системе противовесов группировке персонажей есть ощущение фатальной скученности, жизненно оправданной и все же несколько утрированной сумятицы. Отвечая на сетования некоторых критиков, упрекавших картину в отсутствии единого объединяющего фокуса и композиционного центра, художник признался, что преследовал иную задачу. «На таких вот пирах сам черт не поймет, где самое главное и важное и что надо смотреть прежде всего. Шум, толчея, гам, песни. Я не пытался отдельные составные части композиции принести в жертву какому-нибудь отдельному моменту. Мне, напротив, хотелось, чтобы все путалось между собой до неразберихи и было забавно даже при длительном рассмотрении. Каждой детали мне хотелось придать ту правдивость и занятность, какая в натуре всегда присутствует. Хотелось, чтобы зритель растерянно оглядывался - куда бы ему и самому присесть и с кем чокнуться?»[

Творчество Виктора Ивановича Иванова - крупнейшее явление мировой художественной культуры. Образным строем, каждым элементом формы произведения мастера неразрывно связаны с живым бытием русского человека, неповторимой красотой родной природы. Глубокая укорененность в национальной почве вообще характерна для наших художественных талантов, какие бы общественные процессы и политические коллизии ни служили фоном для их деятельности. В самые тревожные и смутные дни они ясно сознавали, что истинa в народе, в его культурных традициях и нравственных представлениях.

«Хрома» – размышления о цветовом многообразии знаменитого британского режиссера и художника Дерека Джармена (1942–1994). В этой книге, написанной в 1993 году, за год до смерти, теряющий зрение Джармен использует все ресурсы письма в попытке передать сложный и неуловимый аспект предмета, в отношении которого у него накопился опыт целой жизни. В своем характерном стиле – лирическом соединении классической теории, анекдотичности и поэзии – Джармен проводит читателя сквозь цветовой спектр, представляя каждый цвет олицетворением эмоций, пробуждая воспоминания и сны.

Писатель и журналист Питер Келер раскрывает секреты мастерских обманов (фальшивые произведения искусства, вымышленные военные действия, поддельные документы) от каменного века до наших дней – в истории человечества нет ничего, что не было сфальсифицировано. Он показывает, как поэты и мыслители, художники и императоры, папы и политики подправляли реальность, приводит примеры, когда даже разоблаченные фальсификации спустя столетия меняли ход мировой истории.

В книгу И.Э. Вессели вошли обширнейшие сведения по истории создания гравюр и литографий. Автор дает советы по хранению, каталогизации, оценке и определению подлинности гравюр. Приводит подробные данные об офортах и ксилографии, о бумаге и бумажных (водяных) знаках, издательских каталогах и личных знаках коллекционеров. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным собирателям. Печатается по изданию 1882 года.

В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, ныне проживающий в Вашингтоне, США, еще в советскую эпоху стал исследователем феномена авторской песни и «гитарной поэзии».В первой части своей книги «Певцы и вожди» В. Фрумкин размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы.Вторая часть посвящается неподцензурной, свободной песне. Здесь воспоминания о классиках и родоначальниках жанра Александре Галиче и Булате Окуджаве перемежаются с беседами с замечательными российскими бардами: Александром Городницким, Юлием Кимом, Татьяной и Сергеем Никитиными, режиссером Марком Розовским.Книга иллюстрирована редкими фотографиями и документами, а открывает ее предисловие А.

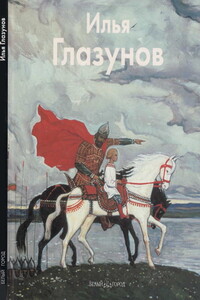

Илья Сергеевич Глазунов - самый известный, самый посещаемый, самый любимый и в то же время самый ненавидимый русский художник конца XX - начала XXI века.Каждая его выставка у нас и за рубежом является событием.И.С. Глазунов - живописец, график, портретист, иллюстратор русской классической литературы, театральный художник, архитектор, автор интерьеров.

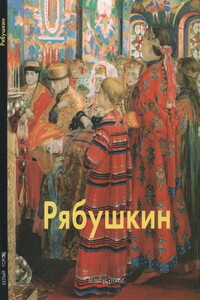

Андрей Петрович Рябушкин не принадлежал к числу знаменитых художников при жизни. Это, впрочем,и не удивительно, если мы вспомним, каких высот достигло русское изобразительное искусство того времени, как трудно было пробиться в первые ряды и обратить на себя внимание публики. Вспомним,что современниками его были такие выдающиеся мастера, как Репин, Суриков, Айвазовский, Васнецов, Верещагин, Левитан, Серов, Поленов, Куинджи, Врубель, Нестеров... Вскоре после кончины Рябушкин был почти забыт. Но переоценка, вернее, оценка его творчества неминуемо должна была наступить, хотя в тесном кругу художников и критиков он уже при жизни был признан и оценен.

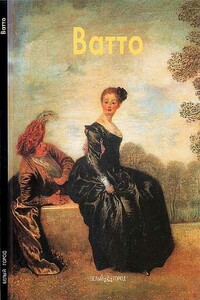

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

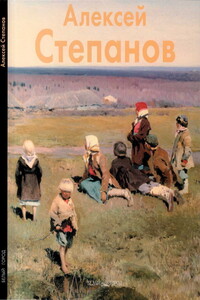

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.