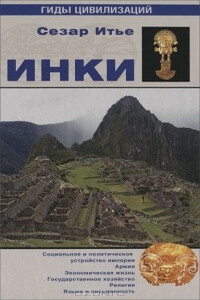

Ни одна другая цивилизация древней Америки не подсказала людям Запада столько утопических идей, как цивилизация инков. Историк Гарсиласо де ла Вега, потомок инкских правителей и метис по происхождению, в своих знаменитых на всю Европу «Подлинных комментариях об истории государства Инков» (1609) приводит образец государства, где царил беспристрастный и благосклонный порядок, освещенный солнечным квазимонотеизмом, который Провидение наделило основными христианскими заповедями. В XVIII веке уже госпожа де Графиньи, Вольтер и Мармонтель восхваляли законы инков, продиктованные здравым смыслом и справедливостью. Аббат Рейналь полагал подданных Инков процветающими и облагодетельствованными коллективистским режимом. В XIX веке инкская империя представлялась Уильяму Прескотту «самым умеренным из деспотизмов». В 1928 году Хосе Карлос Мариатеги, основатель перуанской компартии, видел в этом обществе автократическую форму коммунизма, пережитки которой могли послужить фундаментом для подлинно андского демократического социализма. В том же году французский историк Луи Боден разрушал стереотипы, изображая инкское общество, которое он также полагал социалистическим, как геометрическую и холодную империю, где некое «центральное бюро» думало вместо погруженного в ментальную инертность и пассивность населения. Даже сегодня отсылы к инкскому социализму нет-нет да и звучат в речах политиков андских стран.

Вот уже четыреста лет Инкская империя занимает особое место в политических рассуждениях европейцев. Это связано еще с размышлениями испанцев времен Конкисты, которые познакомились с этим государством накануне его краха. Инкская империя, даже больше, чем империя ацтеков, вызвала удивление завоевателей своей инфраструктурой, богатством, хранившимся на огромных складах, и организацией производства и обмена товарами, ничего подобного которой в Европе не было.

В первые же годы после Конкисты испанцы пытались выяснить, как появилась Инкская империя. В некоторых регионах их туземные информаторы вспоминали о существовавших незадолго до инков государствах и протогосударственных объединениях, зачастую воевавших друг с другом. Лишь на заре XX века, с началом археологических раскопок, когда стала видна историческая сущность цивилизации древнего Перу, ученые начали понимать, что инкская империя была лишь завершающим этапом долгого процесса экономического, социального и культурного развития. Сегодня мы знаем, что Анды и их прибрежные и амазонские предгорья представляли собой один из наиболее древних очагов цивилизации на планете, а первым поселениям и монументальной архитектуре Перу примерно столько же лет, сколько и их собратьям из Месопотамии или долины реки Инд. Как на побережье, так и в высокогорьях нехватка дождей, судя по всему, стала основным фактором в возникновении централизованных, иерархических обществ, вожди которых мобилизовывали население для строительства ирригационных каналов, сельскохозяйственных террас, административных и церемониальных центров. Эта абсолютно теократическая по характеру элита поддерживала необходимый порядок за счет управления земледельческой инфраструктурой, от которой зависела жизнь людей.

С самых древних времен андский регион, с его прибрежными и восточными предгорьями, представляется пестрым миром, в котором многочисленные небольшие этнические и политические образования сосуществуют иногда мирно, но чаще всего — в жесткой конкуренции и конфликтах. На фоне такой разобщенности, многообразия социальных слоев, языков и художественных стилей эти общества располагают одной и той же культурной основой, проистекающей из длинной истории контактов и обменов. Именно эту общую среду мы и называем «цивилизацией древнего Перу». Будучи ее наследниками, инки впервые создали из этого множества обществ единое политическое целое. Термин «инки» обозначает лишь несколько десятков тысяч обитателей небольшой долины Куско. В XIII и XIV веках они установили господство над своими ближайшими соседями, в радиусе примерно 70 километров вокруг их поселения. Лишь около 1400 года инки провели серию завоеваний, которые позволили им основать самое большое государство из когда-либо существовавших в доколумбовой Америке. В начале XVI века только Китайская и Османская империи были способны сравниться по своим размерам с Империей инков, которая простиралась примерно на миллион квадратных километров. Ее северные и южные границы разделяли 5500 км, и это расстояние сопоставимо с тем, что существовало между противоположными концами Римской империи. Территория Инкской империи охватывала часть того, что ныне является Эквадором, Перу и Боливией, а также северо-запад Аргентины и северную половину Чили.

Сегодня мы знаем, что инки и их предшественники располагали настоящей системой письма — знаменитой кипу, — расшифровать которую мы не в состоянии. Тем не менее многочисленные документы, составленные на испанском, кечуа и аймара на протяжении последовавшего за Конкистой столетия, проливают свет на некоторые аспекты жизни в Инкской империи. Прежде всего это пресловутые «хроники», термин, включающий в себя как сделанные конкистадорами (например, Мигелем де Эстете, Франсиско де Хересом или Педро Писарро) первые описания империи, которые сопровождаются рассказами об их «подвигах», так и чисто исторические произведения, написанные испанцами (такими как Хуан де Бетансос, Педро Сьеса де Леон или Кристобаль де Молина) между первой четвертью XIX и первой половиной XX века. Начиная с 1950-х годов историки пользуются и другими типами источников, также относящихся к XVI и XVII столетиям: данными административных инспекций и судебных тяжб, фискальными документами и описаниями процессов, связанных с обвинениями в идолопоклонничестве. Анализ этих документов вдребезги разбил некоторые из выводов, построенных на основе буквального чтения хроник.