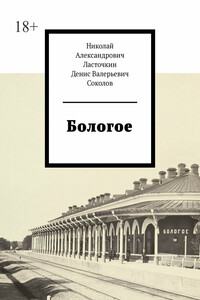

На обложке фотография здания вокзала Бологое.

Фотограф Goffert, I., между 1863 и 1864 гг.

© Николай Александрович Ласточкин, 2022

© Денис Валерьевич Соколов, 2022

ISBN 978-5-0055-8070-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга, предлагаемая вниманию читателей, является итогом не только работы авторов, но и итогом коллективного творчества всех бологовских краеведов на протяжении многих лет.

Огромная заслуга в создании краеведческого материала принадлежит энтузиастам-краеведам: Поляковой Л. А., Багажовой И. В., Сычеву В. В., Иванову М. А., Тетюреву Ю. С., Сорока Л. Н., Бойковой И. А., Ивановой М. Ю., и многим другим.

На прилавках книжных магазинов не залежались книги, написанные местными авторами: «Тверское Припиросье в конце ХV века и теперь», авторы А. П. Караваев, Н. А. Ласточкин (М., РАН, 1994 г.); «Меж двух столиц», автор В. Сычев (1998 г.); «Родники Припиросья», автор Н. А. Ласточкин (1999 г.); «География Удомельского района», автор Б. К. Виноградов (1999 г.); «Моё Бологое», автор Н. А. Ласточкин (2005 г.); «Земля бологовская на карте истории», автор М. А. Иванов (2006 г.); Матвеев А. Ю. Каменный остров. История усадьбы «Межутоки» (2008 г.); Василий Аксёнов. «Православные храмы Бологовской земли: прошлое и настоящее» (2013 г.); Николай Ласточкин. «Настольная книга краеведа (Сборник материалов по истории Бологовского края)» (2017 г.); Н. А. Ласточкин. «Озеро Пирос (Краеведческий справочник Припиросья)» (2018 г.).

Многие краеведческие материалы, напечатанные в газетах, ждали и требовали обобщения и осмысления. Всё это необходимо было сделать с опорой на правдивые архивные документы основополагающего характера. И такими документами явились Метрические книги всех приходских церквей Бологовского края периода 1876—1918 годы. Благодаря им в истории Бологое удалось узнать имена новых замечательных и знаменитых, достопамятных людей, значительно усилить «железнодорожную составляющую» в становлении и развитии города.

Исследования архивных документов, газетных публикаций, библиотечных материалов легли в основу краеведческого справочника об истории Бологое. Перед вами отредактированное, и дополненное новыми материалами Дениса Соколова, издание рукописей и книги краеведа Николая Ласточкина «Моё Бологое».

У рукописей, как и у книг, своя судьба, своя история. Текстология изучает рукописи, документы, фотографии, записи устного народного творчества, издания литературных произведений, писем, записных книжек, дневников. Основная задача текстологии — дать правильный текст издаваемого литературного произведения. Основная задача редакции — издать максимально близко к оригиналу.

Авторы выражают признательность и благодарность за помощь и всяческое содействие:

Редакции бологовской районной газеты «Новая Жизнь» (и лично Морозовой Нине Петровне); редакции газеты «Перекресток всех дорог» (главному редактору Сауренко Елене Анатольевне и редактору Мео Елене Письменчук); ветеранам педагогического труда Гончаровой Лидии Александровне и Сорока Любовь Николаевне; заведующей бологовской технической библиотеки Ивановой Марине Юрьевне; библиографам бологовской центральной библиотеки Загребельной Оксане Вадимовне и Лавровой Алине Алексеевне; художнику-иллюстратору Догадиной Софье; сотрудникам Бологовского краеведческого музея им. Н. И. Дубравицкого.

На обложке представлена фотография «Железнодорожный вокзал Бологое», автор Гофферт Иосиф, общественное достояние. Благодарим за предоставленные для книги документы и фотоснимки: музей им. Н. И. Дубравицкого, Н. Морозову, В. Волкова, Н. Цыганчикова, Е. Епифанову, Е. Метелевскую, Д. Евсюкова, А. Савина, А. Соколову, I. Goffert.

Городу Трудовой Доблести Бологое посвящается.

«Пытливому уму человека всегда свойственно интересоваться далеким прошлым тех поселений и местностей, в которых он живет или которые он посещает» А. В. Чаянов, академик.

Бологое — село необычное, вместе со всей страной и народом пройдя долгий и славный путь, оно летом 1917 года стало городом. Проследить этот путь, показать становление города — задача непростая, и авторы попытались это сделать.

Селение Бологое своим бесспорно знаменитым существованием обязано двум моментам: году 1495-му, когда оно (условно упомянуто) появилось на свет как погост Усекновения Главы Ивана Предтечи, и становлению железнодорожного узла — по своей сути являющемуся мощным градообразующим фактором — целой эпохе во второй половине ХIХ столетия. И если первое событие — обычное и естественное, то второе круто изменило судьбу заурядного села, выделив его из множества таких же. С этого исторического момента теперь все дороги со всей России повели в это маленькое село, что было событием беспрецедентным. И крохотное село со временем стало городом Бологое, районным центром, стойким «солдатиком» в годы 1941 — 1945 гг. Нас всегда будет интересовать и волновать, как это происходило, действующие лица и прочее.

К систематическим базовым документам, отражающим свет той эпохи, можно отнести Метрические книги Бологовской приходской Покрова Богородицы церкви. Они сохранились, начиная с 1859 года (ГАТО. Ф.160). К этому времени железная дорога «Петербург — Москва» уже была построена. На базе села и образовавшейся в 1851 году станции Бологовская проектировались линии других направлений, возводилась разветвленная инфраструктура для их функционирования, создавались многочисленные организации, службы, учреждения — одним словом, шло интенсивное строительство крупнейшего ж.д. узла и города как обязательного к узлу приложения.