Знание-сила, 2001 № 05 (887) - [6]

Культура мобилизационного общества требовала акцента на образе врага, на перманентной военной готовности общества, окруженного врагами. Эта версия питается мифологией заговора, подполья, террора, интервенции, психологической войны – от революции к «холодной войне» и всем прочим; Вторая мировая война – лишь главное подтверждение этой идеологии.

В русле великодержавной идеологии имперская экспансия оправдывалась геополитическими соображениями, концепцией «миссии России» (и СССР), «добровольностью» присоединений, «исторической прогрессивностью» завоеваний. Сформировалась державно-героическая, помпезная история, государственный эпос, глубоко проникший в народное сознание.

Своего рода компенсирующим дополнением к базовой, официальногероической версии войны стали развлекательно-комедийные трактовки (например, в некоторых фильмах военных и первых послевоенных лет типа «Беспокойное хозяйство», «Небесный тихоход» они делались специально для успокоения зрителя, позже вся эта линия была официально осуждена). Тогдашние лубочные, карикатурно-комедийные формы вводили в военную тему «человеческую» тематику: локальную, лирическую, любовную, групповую.

С началом хрущевской оттепели возникает и социально-критическая, «интеллигентская» версия, описывающая конфликт внутри советской элиты (проблема эффективности системы, кадровых репрессий и прочее), в ней «внешняя» война связывалась с «внутренней», с характером режима.

Сквозной можно считать тему национальной солидарности (ценностей национального характера) в противопоставлении не только врагам, но и союзникам, и другим «чужим»; появляются своего рода шкалы или ступени, фиксирующие социальную дистанцию «мы – они». Национально-миссионерская роль страны-победительницы дополняется в последнее время национально-конфессиональными обертонами.

Возникает и авантюрно-приключенческая линия («Подвиг разведчика», «Свой среди чужих», то есть «наш человек в тылу врага», – как бы вывернутая наизнанку традиционная советская шпиономания) с самыми разнообразными проблемами и типами социальных границ и их переходов. Такие смысловые трансформации есть в любых культурах и социальных системах; они получают особую роль в структурах советского двоемыслия (парадигма героя-шельмы – оглушительный успех Штирлица-Тихонова здесь может быть лучшей иллюстрацией).

Наконец, интерпретация войны как этической проблемы: моральный выбор, человеческая «цена» военных успехов. Это проблематика «лейтенантской прозы» или поэзии (от В. Некрасова, Г. Бакланова и Б. Слуцкого до В. Быкова и К. Воробьева).

Эти смысловые и тематические комплексы оказались весьма определенным образом распределены в социальном пространстве: официозная версия осела и воспроизводится главным образом в кругах советской бюрократии и «периферийных» группах (у низкообразованных, у пожилых, у рабочих, у тех, кто составляет население провинции и окраин, и т.д., то есть в группах, обладающих минимальными ресурсами собственной интерпретации, рефлексии, информационного потенциала, средств поддержания и работы коллективной памяти). Напротив, рафинирование переживаний, связанных с войной, этическая, историческая и социальная, субъективная обработка материала войны принадлежит, конечно, интеллектуальным слоям. Здесь наряду с официально-державной версией военной победы создаются, интерпретируются, развертываются еще и метафизическая, психологическая и некоторые другие плоскости интерпретации (например, некоторые песни Окуджавы, Высоцкого).

Сам по себе героический пафос войны не удержался бы слишком долго, если бы обеспечивался лишь системой государственной пропаганды и контроля.

Как бы ни была жестка и ригидна, репрессивна система социально- идеологической организации, тем не менее и она оказалась способной на некоторую гибкость и адаптацию, включив помимо парадного тона лирически ностальгическую интонацию, заданную интеллигентскими усилиями (М. Хуциевым в начале шестидесятых годов и другими). Именно благодаря этому система «советского» двоемыслия могла сохраняться и работать, удерживая заданную им символическую картину мира до и после конца советской эпохи.

Советские ценности и символы оказались жестко связанными с уходящим поколением, для которого все происходящее, начиная с перестройки, стало причиной неслабеюшей фрустрации. Но именно среди пожилых людей сохраняется интерес к оценке прошлого, в том числе военного: среди них больше всего тех, кто полагает, что СССР в конечном счете оказался проигравшим (в 2 -2,5 раза больше, чем в группе самых молодых).

По данным ВЦИОМа, наиболее активны и эффективны следующие за 40-летним и поколенческие когорты – 25-35-летние, практически уже мало чем связанные с доперестроечной жизнью; у них другие ценностные ориентиры, структура исторической памяти, мотивы к труду. Но и для этих молодых единственным символом, сохраняющим значение, остается победа в войне.

Ключевые символы мировой войны и победы сохраняются в массовом сознании и удерживают в слегка измененном виде свои традиционные смыслы. Можно упомянуть культ «маршалов-победителей», особенно Г. Жукова, ставшего символическим заместителем Сталина. Почти пародийный пример – как использовали символику штурма рейхстага, когда федеральные войска взяли развалины обкома КПСС в Грозном в 1996 году; они водрузили над этими развалинами знамя победы.

Слово «паразит» ни у кого не вызывает положительных эмоций. Паразитами называют тех, кто живет за чужой счет, — идет ли речь о людях или патогенных организмах. Тем не менее, само существование паразитов будоражит наше воображение: нас поражает их способность адаптации к меняющимся внешним условиям, их сложный жизненный цикл, их «модус операнди», не имеющий аналогов в животном мире. Эта книга максимально доступным языком, с использованием множества примеров рассказывает о том, чем занимается наука паразитология.

Наш прекрасный мир и его чудесная природа обрели свой вид только благодаря грибам, без которых немыслима ни одна экосистема. Без них не было бы ни наших лесов, ни нашего климата, да и, возможно, самой жизни. Грибы вездесущи, и, если использовать их правильно, они могут помочь нам в совершенно неожиданных областях. Грибы – партнеры, грибы – мастера утилизации отходов, грибы – чудо-лекарство, грибы – источник страсти… Известный австрийский биолог и специалист по охране природы, автор более 20 книг Роберт Хофрихтер, обобщая научные данные и собственный профессиональный и жизненный опыт, расскажет в этой книге о многом, чего мы до сих пор не знали о грибах.

Книга рассказывает о прошлом, настоящем и будущем самых, быть может, загадочных созданий на Земле. О том, как выглядели древнейшие, ранние киты, как эти обитавшие на суше животные миллионы лет назад перешли к водному образу жизни, мы узнаем по окаменелостям. Поиск ископаемых костей китов и работа по анатомическому описанию существующих видов приводила автора в самые разные точки планеты: от пустыни Атакама в Чили, где обнаружено самое большое в мире кладбище древних китов — Серро-Баллена, до китобойной станции в Исландии, от арктических до антарктических морей. Киты по-прежнему остаются загадочными созданиями.

Птичьи яйца – важная составляющая нашей культуры, символ плодовитости, неотъемлемый атрибут религиозных верований и мифологических представлений. Издревле за яйцами охотились коллекционеры и зачастую рисковали жизнью, взбираясь по скалистым склонам в поисках уникальных экземпляров. Казалось бы, яйцо устроено очень просто – но эта простота лишь кажущаяся. Один из ведущих орнитологов современности, известный британский популяризатор науки, обладатель множества наград за исследования в области поведенческой экологии и орнитологии, Тим Беркхед делится своими уникальными знаниями и раскрывает множество тайн этого настоящего чуда природы.

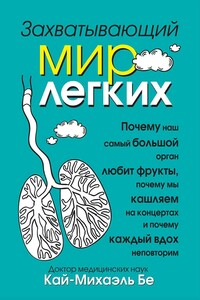

Как происходит дыхание? Почему нам порой не хватает воздуха и какое отношение имеет к этому маленькая Русалочка? Как наши эмоции влияют на дыхание? Почему мы кашляем, но не чувствуем боли в дыхательных путях? Может ли вырасти новое легкое? Как самый большой орган нашего тела защищается от микробов и вредных веществ. И самое главное: что мы можем предпринять, чтобы этот чудесный орган сохранял свою работоспособность всю жизнь? Обо всем этом увлекательно и захватывающе повествует специалист по легким Кай-Михаэль Бе. Для широкого круга читателей.

Книга основателя Игнобелевской (Шнобелевской) премии — сборник эссе о самых разных исследованиях вполне почтенных ученых. Только вот предмет этих исследований заставляет читателей сначала рассмеяться, а потом задуматься о весьма серьезных вещах. Почему чаще всего крадут книги по этике? Как найти оптимальный способ нарезки ветчины с помощью математики? Отчего танцоры в Вегасе получают большие чаевые в определенные месяцы? И какое ухо лучше распознает ложь — правое или левое? Абрахамс рассказывает о подобных довольно странных исследованиях в области биологии, физики, математики и других наук с большим юмором, иронией и — глубоким знанием человеческой природы.