Женщина - [4]

Она не была ни рада, ни расстроена, когда в двенадцать с половиной перестала ходить в школу (обычное дело по тем временам)[1]. Она устроилась на маргариновую фабрику, где мучилась от холода и сырости: ее вечно мокрые руки были обморожены всю зиму. С тех пор она не выносила даже вида маргарина. В общем, «мечтательной юности» она была лишена. Вместо этого – ожидание вечера субботы, зарплата, которую приносишь матери, оставляя себе лишь немного на модный журнал и пудру, порой смех, обиды. Однажды у начальника цеха шарф попал в конвейерную ленту. Никто не пришел ему на помощь, он был вынужден спасаться сам. Мама стояла рядом. Понять ее можно, только испытав такую же степень отчужденности.

В двадцатых годах на волне индустриализации в регионе открылась крупная канатная фабрика, и молодежь ринулась туда. Мама, ее сестры и двое братьев получили там места, и бабушка для удобства переехала в маленький домик в ста метрах от фабрики. По вечерам она сама работала там уборщицей вместе с дочерьми. Маме нравились чистые сухие цеха, где не запрещалось разговаривать и смеяться во время работы. Она гордилась своим местом. Чувствовала себя цивилизованной по сравнению с дикарками (деревенскими пастушками, что ходят за коровами) и свободной в глазах рабынь (горничных, вынужденных «целовать задницы богачам»). Но при этом – смутное ощущение, что всё это отдаляет ее от заветной мечты: стать продавщицей.

Как и многие большие семьи, семья моей матери была племенем; иными словами, бабушкины дети походили на нее и манерами, и образом жизни сельских работяг. С одного взгляда было ясно: это семья Д. Все они, и мужчины, и женщины, кричали по любому поводу. Неумеренно веселые, но при этом обидчивые, они легко выходили из себя и «не стеснялись в выражениях». Особенно они гордились своей рабочей силой. С трудом верили, что кто-то может быть выносливее них. Границам, обступавшим их со всех сторон, упорно противопоставляли уверенность, что они «не пустое место». Возможно, потому они и бросались так яростно на работу, на еду, хохотали до слез, а через час заявляли, что «готовы утопиться».

Моя мать больше всех отличалась тщеславием и буйным нравом. Она ясно осознавала, что принадлежит к низшему классу, и негодовала, если ее судили только по социальному статусу. «Мы ничем не хуже», – говорила она о богачах. Она была красивой крепкой девушкой («Кровь с молоком!») со светлыми волосами и серыми глазами. Ей нравилось читать всё, что попадалось под руку, петь популярные песенки, краситься, ходить с друзьями в кино и в театр на «Роже-позор» и «Хозяина кузницы». Она всегда была не прочь «немного развлечься».

Но в то время в маленьком городке, где общественная жизнь состояла главным образом в том, чтобы узнать как можно больше о соседях, и где женщины находились под пристальным вниманием блюстителей морали, молодая девушка неизбежно разрывалась между желанием «наслаждаться юностью» и опасением за свою репутацию. Мама старалась соответствовать самому благоприятному мнению о девушках ее профессии: «работает на фабрике, но порядочная». Она посещала мессу и причащалась, вышивала приданое в приюте для девочек и никогда не ходила в лес наедине с парнем. Откуда ей было знать, что ее короткие юбки, стрижка под мальчика, «дерзкий» взгляд и особенно тот факт, что она работает с мужчинами, сами по себе означали, что ее никогда не будут считать той, кем ей так хотелось быть – «благопристойной девушкой».

Молодость моей матери – это отчасти попытки избежать наиболее вероятной участи: нищеты (неминуемой) и алкоголизма (вполне возможного). То есть всего, что случается с женщиной из рабочего класса, когда она «распускается» – курит, гуляет ночами, носит одежду с пятнами, – и что не придется по вкусу ни одному «приличному молодому человеку».

Ее братьям и сестрам ничего этого избежать не удалось. За последние двадцать пять лет четверо из них умерли. Долгое время они заливали бездонную ярость алкоголем: мужчины выпивали в кабаках, женщины – дома. (Жива только мамина младшая сестра, которая не пила спиртного.) Радоваться и разговаривать они были способны только после определенного количества выпитого. Всё остальное время они молча делали свое дело – «хорошие работники» и горничные, к которым «не подкопаешься». С годами они привыкли к тому, что их оценивают исключительно по степени опьянения – «навеселе», «лыка не вяжет». Однажды, накануне Духова дня, по дороге из школы я встретила свою тетю М. У нее был выходной, и она, как всегда, шла в город с сумкой пустых бутылок. Она поцеловала меня, нетвердо стоя на ногах, не в состоянии произнести ни слова. Думаю, я никогда не смогу писать так, словно не встречала ее в тот день.

Брак для женщины был вопросом жизни и смерти: либо надежда на лучшую жизнь, либо окончательное погружение на дно. Поэтому надо было найти мужчину, способного «осчастливить женщину». Естественно, не фермерского сынка, пусть и из богатой семьи, с которым придется доить коров в деревне без электричества. Мой отец работал на канатной фабрике. Был высок, хорошо сложен и «умел блеснуть». Не пил, жалованье откладывал на хозяйство. Нрава был спокойного, веселого. И на семь лет старше мамы («Не сопляк какой-нибудь!»). «За мной многие ухаживали, – рассказывала она, улыбаясь и краснея. – Не раз предложение делали, но я выбрала твоего отца». И добавляла: «Он был не как все».

В 1963 году двадцатитрехлетняя Анни Эрно обнаруживает, что беременна. Во Франции того времени аборты были запрещены. «Событие», написанное сорок лет спустя, рассказывает о нескольких месяцах, в течение которых она скрывала беременность от родителей, искала помощи у знакомых и врачей и тщетно пыталась сделать аборт вязальной спицей. История, рассказанная в жестокой простоте фактов, показывает нам общество табу и классовых предрассудков, где пережитое героиней становится инициацией. Опираясь на записи в дневнике и память, скрупулезно выстраивая двойную перспективу, Эрно подбирает новое значение для прожитого опыта.

Романы Эрно написаны в жанре исповедальной прозы, лишены четкой фабулы и — как бы это сказать… — слегка истеричны, что ли. История под названием «Обыкновенная страсть» — это предклимактерические воспоминания одинокой француженки о ее любовнике, эмигранте из Восточной Европы: серьезная, тяжелая, жизненная книга для читательниц «женских романов».

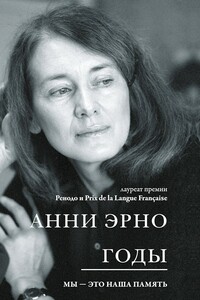

Образы составляют нашу жизнь. Реальные, воображаемые, мимолетные, те, что навсегда запечатлеваются в памяти. И пока живы образы, жива история, живы люди, жив каждый отдельный человек. Роман «Годы» — словно фотоальбом, галерея воспоминаний, ворох образов, слов, вопросов, мыслей. Анни Эрно сумела воплотить не только память личности, но и коллективную память целой эпохи в своей беспрецедентной по форме и стилю прозе. И страницы, пропитанные нежным чувством ностальгии, смогут всколыхнуть эти образы в вашем сознании, увековечив воспоминания навсегда.

Излюбленный прием Эрно — ретроспектива, к которой она прибегает и во втором романе, «Стыд», где рассказчица «воскрешает мир своего детства», повествуя о вещах самых сокровенных, дабы наконец-то преодолеть и навсегда изжить вечно преследующий ее стыд за принадлежность к «вульгарному» классу — мелкопоместным буржуа.

Книги данной серии, задуманной и осуществляемой Клер Дебрю, публикуются со штемпелем «Погашено»; таким на почте помечают принятое к отправлению.Когда сказано всё, до последнего слова и можно, как говорят, перевернуть последнюю страницу, остаётся одно — написать другому письмо.Последнее, однако, связано с известным риском, как рискован всякий переход к действию. Известно же, что Кафка своё Письмо к отцу предпочёл отложить в дальний ящик стола.Написание того единственного письма, письма последнего, сродни решению поставить на всём точку.Серия Погашено предъявляет авторам одно единственное требование: «Пишите так, как если бы вы писали в последний раз».

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.