Женщина - [3]

Ивто – холодный город на ветреном плато между Руаном и Гавром. В начале века здесь сосредоточилась вся торговая и деловая жизнь этого сельскохозяйственного региона, где заправляли крупные землевладельцы. Мои дед и бабушка переехали туда через несколько лет после свадьбы. Он работал возчиком на ферме, она ткала на дому. Оба были родом из деревеньки в трех километрах от Ивто. Они сняли низенький домик с участком на окраине города, в той неопределенной его части между последними привокзальными кафе и первыми рапсовыми полями, которая больше напоминает село. Там и родилась в 1906 году моя мать, четвертая из шестерых детей. (Помню, как она с гордостью говорила: «Я не в деревне родилась».)

Четверо из детей никогда не покидали Ивто, мама провела там три четверти жизни. Они так всегда и жили на окраине, хотя однажды переехали чуть ближе к центру. Они «ходили в город», чтобы побывать на службе, купить мяса или отправить деньги по почте. Сейчас моя кузина живет в центре, прямо у Национальной автострады 15, где днем и ночью носятся грузовики. Она дает своему коту снотворное, чтобы тот не выбежал на дорогу и не попал под машину. Район, где выросла мама, сейчас весьма востребован среди людей с высоким достатком: там тихо и много старых домов.

Моя бабушка была главной в доме и «муштровала» детей побоями и криками. Она работала за троих, имела крутой нрав и одну радость в жизни – читать романы, которые печатались в газетах частями. Она умела изложить мысли на бумаге, была первой ученицей во всем кантоне и могла бы стать учительницей. Но родители не отпустили ее из деревни. Уехать из семьи считалось верной дорогой к несчастью. (По-нормандски «амбиция» означает «боль от расставания»; к примеру, собака может умереть от амбиции.) Чтобы понять этот эпизод (бабушке тогда было одиннадцать), надо вспомнить фразы, начинающиеся со слов «а вот в наше время»: а вот в наше время в школу не ходили, а вот в наше время слушали родителей и прочее.

Она была хорошей хозяйкой: умудрялась кормить и одевать семью на крошечные средства. В церковь ее дети приходили чистыми и опрятными, всегда выглядели достойно и не чувствовали себя бедняками. Заношенные воротнички и манжеты на рубашках она выворачивала на другую сторону, чтобы дольше служили. Всему находила применение: из пенок от молока и черствого хлеба пекла пироги, золой от дров стирала белье, на теплой погасшей печи сушила сливы или полотенца, а водой, оставшейся после утреннего умывания, они мыли руки в течение дня. Она знала все хитрости, помогающие хоть немного ослабить тиски бедности. Эти знания матери веками передавали дочерям, но на мне эта цепь прерывается. Я – только архивистка.

Мой дед, сильный и добрый мужчина, умер в пятьдесят лет от грудной жабы. Маме тогда было тринадцать, и она его обожала. Овдовев, бабушка совсем ожесточилась и стала ко всему относиться с недоверием. (Два главных страха: мальчики в тюрьме, девочки приносят в подоле.) Когда спрос на ручное ткачество исчез, бабушка стала подрабатывать прачкой и убираться в конторах.

Под конец жизни она переехала к младшей дочери и ее мужу. Они жили у железной дороги, в хибаре без электричества, где раньше была заводская столовая. Мама возила меня туда по воскресеньям навещать бабушку. Эта невысокая полная женщина двигалась на удивление проворно, хотя одна нога у нее была с рождения короче другой. Она читала романы, говорила мало и резко, любила крепкий алкоголь, который смешивала в чашке с кофейной гущей. В 1952 году она умерла.

Детство моей матери выглядело примерно так:

– постоянный голод. По дороге из булочной она жадно съедала довесок хлеба. «До двадцати пяти лет я могла бы море проглотить, со всеми рыбами!»;

– одна спальня на шестерых детей, одна кровать с сестрой, приступы лунатизма: ее находили во дворе, где она спала стоя, с открытыми глазами;

– платья и ботинки переходят от старших к младшим, тряпичная кукла на Рождество, яблочный сидр, от которого портятся зубы;

– а еще прогулки верхом на ломовой лошади, катание на коньках (зимой 1916-го замерз местный пруд), скакалка, а также обзывательства в адрес «барышень» из частного пансиона и ритуальный жест презрения: развернуться и бойко хлопнуть себя по заднице;

– все прелести дворовой жизни сельской девчонки, которая умеет всё, что и мальчишки, – пилить деревья, трясти яблони, убивать куриц ударом ножниц в горло. С одним отличием: не позволять трогать себя «там».

Она ходила в местную школу и пропускала занятия, когда нужно было помогать в поле или ухаживать за больными братьями и сестрами. Из воспоминаний только то, что учительницы заставляли быть вежливой и опрятной: показать ногти, воротничок, снять ботинок (и никогда не знаешь, какую ногу мыть). Моя мать училась в школе без малейшего интереса. Тогда никто не «заставлял» детей, они знали сами, что нужно «через это пройти». Школа была неизбежным этапом перед самостоятельной жизнью и не более того. Пропустив урок-другой, ты ничего не терял. Но только не мессу. Там, даже стоя у дальней стены, ты соприкасался с красотой, роскошью и духовностью (золотые чаши, расшитые ризы, песнопения) и уже не чувствовал себя «отребьем». С самого детства мама живо интересовалась религией. Из всех школьных предметов ее занимал только катехизис – все ответы она знала наизусть. (Даже во взрослом возрасте она восторженно и с придыханием подхватывала молитвы на службе, словно желая продемонстрировать свои знания.)

В 1963 году двадцатитрехлетняя Анни Эрно обнаруживает, что беременна. Во Франции того времени аборты были запрещены. «Событие», написанное сорок лет спустя, рассказывает о нескольких месяцах, в течение которых она скрывала беременность от родителей, искала помощи у знакомых и врачей и тщетно пыталась сделать аборт вязальной спицей. История, рассказанная в жестокой простоте фактов, показывает нам общество табу и классовых предрассудков, где пережитое героиней становится инициацией. Опираясь на записи в дневнике и память, скрупулезно выстраивая двойную перспективу, Эрно подбирает новое значение для прожитого опыта.

Романы Эрно написаны в жанре исповедальной прозы, лишены четкой фабулы и — как бы это сказать… — слегка истеричны, что ли. История под названием «Обыкновенная страсть» — это предклимактерические воспоминания одинокой француженки о ее любовнике, эмигранте из Восточной Европы: серьезная, тяжелая, жизненная книга для читательниц «женских романов».

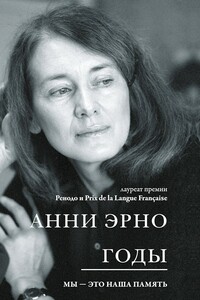

Образы составляют нашу жизнь. Реальные, воображаемые, мимолетные, те, что навсегда запечатлеваются в памяти. И пока живы образы, жива история, живы люди, жив каждый отдельный человек. Роман «Годы» — словно фотоальбом, галерея воспоминаний, ворох образов, слов, вопросов, мыслей. Анни Эрно сумела воплотить не только память личности, но и коллективную память целой эпохи в своей беспрецедентной по форме и стилю прозе. И страницы, пропитанные нежным чувством ностальгии, смогут всколыхнуть эти образы в вашем сознании, увековечив воспоминания навсегда.

Излюбленный прием Эрно — ретроспектива, к которой она прибегает и во втором романе, «Стыд», где рассказчица «воскрешает мир своего детства», повествуя о вещах самых сокровенных, дабы наконец-то преодолеть и навсегда изжить вечно преследующий ее стыд за принадлежность к «вульгарному» классу — мелкопоместным буржуа.

Книги данной серии, задуманной и осуществляемой Клер Дебрю, публикуются со штемпелем «Погашено»; таким на почте помечают принятое к отправлению.Когда сказано всё, до последнего слова и можно, как говорят, перевернуть последнюю страницу, остаётся одно — написать другому письмо.Последнее, однако, связано с известным риском, как рискован всякий переход к действию. Известно же, что Кафка своё Письмо к отцу предпочёл отложить в дальний ящик стола.Написание того единственного письма, письма последнего, сродни решению поставить на всём точку.Серия Погашено предъявляет авторам одно единственное требование: «Пишите так, как если бы вы писали в последний раз».

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.