Зеленое дитя - [2]

Впервые публикуя Рида по-русски, мы не просто совершаем культурную акцию, заполняем пресловутые «лакуны», но, хочется надеяться, уточняем представления о европейском и английском искусстве и литературе первой половины XX века.

Рид был не только знаком и дружен с выдающимися деятелями литературы, искусства и науки, — теми, кого сегодня принято называть «классиками»: Т. С. Элиотом, Генри Муром, Фордом Мэдоксом Фордом, Грэмом Грином, Кандинским, К. Г. Юнгом и многими-многими другими. Он несколько десятилетий подряд занимал центральное положение в спорах об авангарде, сюрреализме, абстрактном искусстве. Помогало и то, что он сам был поэтом и прозаиком.

Рид — это редкий случай теоретика и художника, который увязывал искусство — и вопросы социальной справедливости, литературу — и вопросы свободы, персонального существования. Причем темы эти имели для него, что называется, культурную окраску, соотносились с идеями Французской революции, Руссо, философии Г. Торо, теорией К. Г. Юнга и т. д. Так что, впервые открывая русское издание Рида, читатель попадает на многие большие темы и имена культуры последних трех столетий, оказываясь в самой сердцевине проблем и споров об искусстве.

И, конечно, интересно приоткрыть завесу молчания, окружавшую имя Рида в бывшем СССР. Откуда это многолетнее забвение? Чем анархист сэр Герберт Рид не угодил советским марксистам?

Вперед, читатель!

Герберт Рид (1893–1968) словно сошел со страниц романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй». Он, как Септимус Смит, один из героев романа, — молодой романтичный поэт из провинции, влюбленный в учительницу, с томиком Китса (в его случае это «Государство» Платона, «Дон Кихот» Сервантеса и «Антология английской поэзии»). Смит навсегда ушиблен войной — погибшие боевые товарищи стоят у него перед глазами, как живые, заслоняя мир. ««Эванс! Эванс!» — кричал Смит, не замечая взглядов удивленных прохожих на лондонских улицах». В состоянии наваждения он пишет на клочке бумаги отдельные буквы, слова, видя в них откровение, — чем не сюр? (Похоже, Вулф объясняет рождение сюрреалистической поэзии адовым опытом войны). Одно не сошлось в судьбах Септимуса Смита и Герберта Рида: Рид выжил, не покончил с собой, как Смит, и написал историю и эстетику модернизма, того самого направления, к которому принадлежали и Вулф, и Элиот, и Паунд, и Джойс, и многие другие литераторы и художники 10-20-х гг.

Естественно, в его представлениях об искусстве, литературе, а также идеях, более общих, — о свободе, демократии, социальной справедливости, — много общего с модернистами старшего поколения.

Подобно Д. Г. Лоренсу и Вулф, Рид видел в литературе и искусстве способ развития личности, полноты и свободы осуществления человека: эта модернистская, в основе своей ницшеанская идея была частью его кредо писателя и теоретика искусства. За его книгой «Познавать через искусство» (Education through Art, 1943) о необходимости эстетического воспитания, — казалось бы, совершенно мирном предмете, — на самом деле стояла чисто модернистская идея бунта пробудить в людях чувство свободы средствами образования и воспитания, но не политики. В этом, собственно, и состоял вклад Рида в философию анархизма. Вслед за Вулф, Рид исходил из взаимосвязанности творческой деятельности и вопросов общественного устройства, социальной и материальной справедливости. «Бесполезно уповать на появление в будущем великих творений искусства, — их не будет до тех пор, пока мы не придем к общественному единению и социальной справедливости, и пока мертвящую власть машины не сменит свободная и радостная деятельность человека», — заявил он в своем последнем выступлении на Конгрессе культуры в Гаване в январе 1968 года за полгода до смерти. Звучит наивно в наш компьютерный век? Возможно. Однако, кто бросит камень в старого модерниста? Великого искусства до сих пор не видать.

Творчество и индивидуальная свобода, искусство и социальная справедливость, демократия и личное счастье, — вот некоторые стороны идейной позиции Рида, которую он сам назвал «анархизмом». 6 марта 1915 года двадцатидвухлетний Рид пишет в своем «военном дневнике»: «Меня, видимо, не удовлетворяет современная Демократия. Безусловно, это прекрасный идеал в том смысле, что он все меряет практическим принципом: как сделать счастливыми возможно большее число людей? И все же он не предлагает стимулов для развития личности. Счастливым он, может кого-то и сделает, но уж благородным — точно нет. Даже для духовного супермена это фатальный путь. Разумеется, его проверкой «на вшивость» должно стать право каждого человека выбирать. Впрочем, судя по тем плодам, которые демократия уже принесла (например, акту о страховании), она отрицает право свободного выбора. Вероятно, причина моей неудовлетворенности в том, что в экономических вопросах я коммунист, а в вопросах этики — индивидуалист. Насколько совместимы эти убеждения?»

Ясно, что общего в них было мало, и, если в 1917 году Рид как многие интеллектуалы-англичане, охотно зачислял себя в коммунисты, то в 30-40-е годы он лишь укрепился в мысли о том, что коммунизм, как и фашизм, неизбежно порождает политическую диктатуру, и единственный выбор — дорога индивидуальной свободы и неупорядоченного опыта. В 1935 году он публикует памфлет «Суть коммунизма», где излагает взгляд на общественное устройство и собственность, созвучный трудам П. Кропоткина. Затем, в течение пятнадцати лет выходят, одна за другой, его работы о свободе «Поэзия и анархизм» (Poetry and Anarchism, 1938), «Философия анархизма» (Philosophy of Anarchism, 1940), «Политика неполитических» (The Politics of the Unpolitical, 1943) и «Экзистенциализм, марксизм и анархизм» (Existentialism, Marxism, and Anarchism, 1949). Все они написаны во время и после Гражданской войны в Испании, — Рид тогда много печатался в анархистских газетах «Испания и мир», «Мятеж», «Военный комментарий», «Свобода» и «Сейчас». Именно тогда Советы занесли его в черные списки анархистов, буржуазных идеалистов, — словом, врагов. Хотя членом анархистских групп или партий он никогда не был, и «анархизм» был скорее логическим развитием его модернистской эстетики. Вот как он объяснял в семьдесят с лишним лет свою приверженность анархии и порядку в последней написанной им книге «Культ искренности» (The Cult of Sincerity, 1968): «Моя привычка соединять анархизм и порядок, философию борьбы и пацифизм, упорядоченность жизни и романтизм, с революцией в искусстве и литературе, это скандальный случай в глазах традиционного, точнее, конвенциального философа. Этот принцип потока, китсовское понятие «негативной способности» оправдывают все, что я написал, — все, до последнего выпада и последней защиты. Я ненавижу все до единой монолитные системы, все до одной логические категории, любые претензии на абсолютность и конечность. Каждый день нам светит новое солнце». И дальше: «Вы слышите? Теперь понятнее, чью речь развивали в своих знаменитых работах Поль де Ман и Жак Деррида».

Сначала мы живем. Затем мы умираем. А что потом, неужели все по новой? А что, если у нас не одна попытка прожить жизнь, а десять тысяч? Десять тысяч попыток, чтобы понять, как же на самом деле жить правильно, постичь мудрость и стать совершенством. У Майло уже было 9995 шансов, и осталось всего пять, чтобы заслужить свое место в бесконечности вселенной. Но все, чего хочет Майло, – навсегда упасть в объятия Смерти (соблазнительной и длинноволосой). Или Сюзи, как он ее называет. Представляете, Смерть является причиной для жизни? И у Майло получится добиться своего, если он разгадает великую космическую головоломку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

«Солдат всегда солдат» — самый знаменитый роман английского писателя Форда Мэдокса Форда (1873–1939), чьи произведения, пользующиеся широкой и заслуженной популярностью у него на родине и безусловно принадлежащие к заметным явлениям европейской культуры 20-го столетия, оставались до сих пор неизвестны российским читателям.Таких, как Форд, никогда не будет много. Такие, как Форд, — всегда редкость. В головах у большинства из нас, собратьев-писателей, слишком много каши, — она мешает нам ясно видеть перспективу.

Свой единственный, но широко известный во всём мире роман «Вели мне жить», знаменитая американская поэтесса Хильда Дулитл (1886–1961) писала на протяжении всей своей жизни. Однако русский читатель, впервые открыв перевод «мадригала» (таково авторское определение жанра), с удивлением узнает героев, знакомых ему по много раз издававшейся у нас книге Ричарда Олдингтона «Смерть героя». То же время, те же события, судьба молодого поколения, получившего название «потерянного», но только — с иной, женской точки зрения.О романе:Мне посчастливилось видеть прекрасное вместе с X.

В этой книге впервые публикуются две повести английского писателя Дэвида Гарнетта (1892–1981). Современному российскому читателю будет интересно и полезно пополнить свою литературную коллекцию «превращений», добавив к апулеевскому «Золотому ослу», «Собачьему сердцу» Булгакова и «Превращению» Кафки гарнеттовских «Женщину-лисицу» и историю человека, заключившего себя в клетку лондонского зоопарка.Первая из этих небольших по объему повестей сразу же по выходе в свет была отмечена двумя престижными литературными премиями, а вторая экранизирована.Я получила настоящее удовольствие… от вашей «Женщины — лисицы», о чем и спешу вам сообщить.

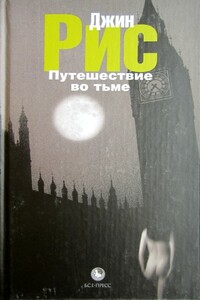

Роман известной английской писательницы Джин Рис (1890–1979) «Путешествие во тьме» (1934) был воспринят в свое время как настоящее откровение. Впервые трагедия вынужденного странничества показана через призму переживаний обыкновенного человека, а не художника или писателя. Весьма современно звучит история девушки, родившейся на одном из Карибских островов, которая попыталась обрести приют и душевный покой на родине своего отца, в промозглом и туманном Лондоне. Внутренний мир героини передан с редкостной тонкостью и точностью, благодаря особой, сдержанно-напряженной интонации.