Западный канон - [51]

Возможно, еще только «Гамлет» порождает различные истолкования в таком изобилии, как «Дон Кихот». Никто не может избавить Гамлета от толкователей-романтиков; Дон Кихот вдохновил не менее многочисленную и упорную школу исследователей-романтиков, а также — книги и статьи, в которых оспаривается предполагаемая идеализация Сервантесом своего заглавного персонажа. Романтики (в том числе и я) видят в Дон Кихоте героя, а не глупца, отказываются читать эту книгу как в первую очередь сатиру и обнаруживают в этом сочинении метафизический, или визионерский, подход к исканиям Дон Кихота, ввиду которого влияние Сервантеса на «Моби Дика» кажется совершенно естественным. Начало постоянному возвеличению этих вроде бы тщетных мечтательных странствий положил в 1802 году немецкий философ Шеллинг, а завершилось оно в 1966 году бродвейским мюзиклом «Человек из Ламанчи». Главными ревнителями этого обожествления Дон Кихота были романисты: среди его восторженных почитателей — Филдинг, Смоллетт и Стерн в Англии, Гёте и Томас Манн в Германии, Стендаль и Флобер во Франции, Мелвилл и Марк Твен в Соединенных Штатах, а также практически все современные латиноамериканские писатели. Достоевский, в котором, казалось бы, от Сервантеса меньше, чем в любом другом писателе, утверждал, что Дон Кихот послужил прообразом князя Мышкина из «Идиота»[170]. Оттого что в глазах многих замечательный эксперимент Сервантеса увенчался созданием романной формы — в данном случае противопоставляемой пикареске, — благоговение перед ним столь многих позднейших романистов вполне объяснимо; но могучие страсти, пробужденные этой книгой, особенно в Стендале и Флобере, — незауряднейшая дань ее достижениям.

Лично я, читая «Дон Кихота», естественным образом склоняюсь на сторону Унамуно, так как для меня суть этой книги — в раскрытии и воспевании героической индивидуальности, явленной и в Дон Кихоте, и в Санчо. Унамуно довольно противоестественно предпочитал Дон Кихота Сервантесу, но я с ним не согласен, потому что ни один писатель не устанавливал столь близких отношений со своим главным персонажем, как Сервантес. Мы были бы рады узнать, что думал о Гамлете сам Шекспир; о том, как Дон Кихот подействовал на Сервантеса, мы знаем чуть ли не больше, чем нужно, пусть это знание во многом и косвенно. Сервантес придумал бесчисленные способы нарушения повествования с тем, чтобы вынудить читателя рассказывать историю вместо осторожного автора. Коварные злые волшебники, которые якобы трудятся, не покладая рук, чтобы помешать блистательно несгибаемому Дон Кихоту, тоже нужны, чтобы сделать из нас необычайно деятельных читателей. Дон Кихот верит в колдунов, и Сервантес вводит их в текст, чтобы населить ими речь своего героя. Все преображено волшебством, сетует Дон Кихот, и злой колдун — сам Сервантес. Его герои читали все друг о друге, и вторая часть романа во многом посвящена их реакции на прочтение первой. Читатель обучается изощренному взаимодействию с текстом, даже когда Дон Кихот упрямо отказывается учиться — хотя отказ этот больше связан с его «безумием», чем с вымыслом рыцарских романов, которые свели его с ума. Дон Кихот и Сервантес развиваются в направлении новой литературной диалектики, попеременно утверждающей то силу, то бессилие нарратива в его отношении к действительным событиям. Дон Кихот в первой части постепенно осознает ограниченность вымысла, а Сервантес преисполняется авторской гордостью, особенно радуясь тому, что создал Дон Кихота и Санчо.

Сердечные, зачастую на грани ссоры отношения между Дон Кихотом и Санчо составляют величие книги даже в большей мере, чем тот задор, с которым в ней изображается природная и социальная действительность. Дон Кихота и его оруженосца объединяет как соучастие в «состоянии игры», так и взаимная, хотя и отнюдь не без бранчливости, приязнь. Во всей западной литературе я не найду дружбы, вполне сопоставимой с этой, — определенно ни одной, которая бы так изящно держалась на упоительных диалогах. Энгус Флетчер в «Цветах разума» передал ауру этих разговоров:

Дон Кихота и Санчо объединяет своего рода оживленность, одухотворенность их диалогов. Беседуя, нередко бурно споря, они расширяют мыслительный кругозор друг друга. Ни одна исходящая от одного или другого мысль не остается без проверки или критики. Посредством преимущественно учтивых разногласий, которые чем напряженнее, тем учтивее, они постепенно создают пространство свободной игры, в котором мысли высвобождаются для того, чтобы мы, читатели, их обдумывали.

Из великого множества разговоров между Дон Кихотом и Санчо мой любимый происходит в 28-й главе второй части, после того как рыцарь подражает сэру Джону Фальстафу, мудро считавшему скромность одним из украшений храбрости

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На страницах агитационной брошюры рассказывается о коварных планах германских фашистов поработить народы СССР и о зверствах, с которыми гитлеровцы осуществляют эти планы на временно оккупированных территориях Советского Союза.

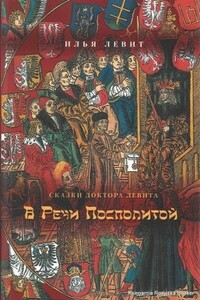

«В Речи Посполитой» — третья книга из серии «Сказки доктора Левита». Как и две предыдущие — «Беспокойные герои» («Гешарим», 2004) и «От Андалусии до Нью-Йорка» («Ретро», 2007) — эта книга посвящена истории евреев. В центре внимания автора евреи Речи Посполитой — средневековой Польши. События еврейской истории рассматриваются и объясняются в контексте истории других народов и этнических групп этого региона: поляков, литовцев, украинцев, русских, татар, турок, шведов, казаков и других.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.