Зачарованная величина: Избранное - [7]

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Наталия Хабарова — родилась в г. Караганде (Казахстан). После окончания Уральского госуниверситета работала в газете «На смену», затем в Свердловской государственной телерадиокомпании — в настоящее время шеф-редактор службы информации радио. Рассказ «Женщина, не склонная к авантюрам» — ее дебют в художественной прозе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Шестнадцатилетнего Дарио считают трудным подростком. У него не ладятся отношения с матерью, а в школе учительница открыто называет его «уродом». В наказание за мелкое хулиганство юношу отправляют на социальную работу: теперь он должен помогать Энди, который испытывает трудности с речью и передвижением. Дарио практически с самого начала видит в своем подопечном обычного мальчишку и прекрасно понимает его мысли и чувства, которые не так уж отличаются от его собственных. И чтобы в них разобраться, Дарио увозит Энди к морю.

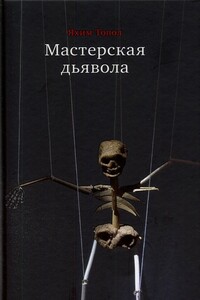

«Мастерская дьявола» — гротескная фантасмагория, черный юмор на грани возможного. Жители чешского Терезина, где во время Второй мировой войны находился фашистский концлагерь, превращают его в музей Холокоста, чтобы сохранить память о замученных здесь людях и возродить свой заброшенный город. Однако благородная идея незаметно оборачивается многомиллионным бизнесом, в котором нет места этическим нормам. Где же грань между памятью о преступлениях против человечности и созданием бренда на костях жертв?