Забытые - [9]

Из-под кровати, стыдливо завешенной кумачовой «откидной» занавеской, выдвинут был край большого крашеного суриком и обитого жестью сундука; в нем хранилось химино приданое, и выдвинут он был так ловко, что сразу бросался в глаза и как бы говорил: «Вот он я… глядите… эва какой».

На лежанке, где обыкновенно «обитал» Федул Митрич и постоянно валялась «в головашках» грязная подушка и не менее сальная поддевка, теперь было чисто… Сам Федул Митрич отсутствовал…

Гости раскланялись с Химой, поздравили ее с праздником, спросили: «Как ваше здоровье?» — и, наконец, по ее приглашению, уселись все трое в передний угол, под святые иконы, к столу, покрытому какой-то сероватого цвета, прочной скатертью.

— Чайку не угодно ли? — спросила Хима, делая на своем лице «умильную» улыбку.

— П-п-п-ризнаться сказать, п-п-п-или, — сказал Соплюн. — А между прочим, пожалуйте, по чашечке перекувырнем для препровождения времени-с…

— Сиди, матушка, сиди, — уговаривала между тем Химу сваха, — сиди, занимайся своим делом с гостями… я сейчас и чайку, и закусить, и все!.. Да вы, Марко Федрыч, Иван Захарыч, не церемоньтесь, сделайте милость… У нас ведь попросту… Сейчас я самоварчик… А вас как звать-то! — на ходу спросила она у Очка, окинув его с головы до ног подозрительным взглядом.

Очко, сидевший на кончике стула с выкаченным глазом и не ожидавший вопроса, вскочил и почти крикнул:

— Иваном-с, сударыня!

— А по батюшке?

— Никаноров-с, сударыня!

— Ну, будьте гостем, Иван Никанорыч, — сказала сваха снисходительно и юркнула под занавеску в кухню…

X

Гости засиделись… Сначала все шло как-то по-чудному, все изображали из себя не то, что надо, а совсем другое, ненужное и мучительное для них самих… Тянулось такое мучительное состояние довольно-таки долго… Разговоры клеились плохо… Иван Захарыч только и говорил два слова: «да-с» и «нет-с»… За всех говорили Соплюн да Лукерья Минишна, которой, впрочем, некогда было много разговаривать: она хлопотала с угощением и бегала, «делая юбкой ветер», из комнаты под занавеску в кухню и обратно…

Сама Хима сидела, вытянувшись, похожая на цаплю, когда та стоит на одной ноге и, почуяв, но не видя еще крадущегося к ней по кочкам охотника, думает: улететь или погодить…

Соплюн то и дело обращался к ней с вопросами, на которые она делала «умильную» улыбку, торопливо отвечала, точно провинившаяся школьница. Вопросы были все пустяковые и, можно сказать, совсем ненужные. Увидя, например, на подоконнике два горшка с «еранью», Соплюн спросил:

— Цветочки это у вас?

— Да-с! — торопливо отвечала Хима.

— Вот и он у меня, — кивнув на Ивана Захарыча, сказал Соплюн, — охотник до цветов… Только он охотник не до таких, а до других…

— До каких-с? — спросила Хима, взглянув на красного Ивана Захарыча.

— До каких-с? — переспросил Соплюн и, улыбнувшись, сказал: — До таких вот розанов, как вы-с… хы, хы, хы!.. Бо-о-льшое п-п-п-п-ристрастие имеет… хы, хы, хы…

Хима покраснела и, сделав умильную улыбочку, потупилась. Иван Захарыч торопливо достал носовой платок и принялся сморкаться. Очко сидел, не меняя позы истукана, и глядел выпученным глазом на Соплюна, словно дожидаясь от него приказания…

Между тем Лукерья Минишна не зевала… Она быстро и ловко уставила стол закусками, принесла из кухни самовар, заварила чай, заставила Химу разливать его, а сама принялась угощать гостей по части выпивки… Делала она это так настойчиво, что невозможно было отказаться…

Иван Захарыч, не желая на первых порах обнаружить свою «слабость», сказал было:

— Не могу-с… Истинный господь, не могу-с!

— Да полно вам, — ответила сваха, — что вы — красная девица?..

— Вино веселит сердце человека, — сказал Соплюн. — П-п-п-ей, Иван Захарыч!

Очко пил молча и с жадностью, «покидывая» рюмку себе в рот так ловко, что в ней не оставалось ни капли, и закусывал только селедкой.

Время шло; в бутылках убывала «чортова водица»; языки гостей делались развязнее. Говорили громко и смело, то и дело хохотали и «прикладывались» к рюмкам.

Хима от сильного душевного волнения и от сознания, что вот, наконец, и она «дождалась» своего, была, можно сказать, даже интересна… В ее лице не было теперь обычного щучьего, хищного выражения, голос был не так пронзителен, как в обычное время, фигура была опрятнее. Вся она точно преобразилась: точно плохую картину тронул кистью настоящий художник, отчего картина сразу ожила…

В разгар беседы пришел скрывшийся у сапожника Федул Митрич. Пришел он озлобленный, ничего не говоря, не здороваясь, уселся на своей лежанке и принялся фыркать носом, как еж, когда его, свернувшегося клубком и выставившего свои иголки, ребятишки для потехи тыкают палкой.

Гостям сделалось несколько неловко… Хима, желая показать перед Иваном Захарычем, какая она примерная дочь, и чувствуя на самом деле прилив незнакомой ей доселе мягкости и доброты, подошла к Федулу Митричу и, взяв его за руку, сказала:

— Тятинька, голубчик… где это вы пропадали столько время?.. Мы вас ждали, ждали… Пожалуйте к столу, выкушайте бальзамцу…

— Да не тяни, — сказал Федул Митрич, — чего ты… знаю, небось, я хозяин…

Он слез с лежанки и, припадая на левую ногу, подошел к столу… Хима подставила ему табуретку. Гости, не знавшие его, почтительно приподнялись и поклонились, а Соплюн протянул руку и сказал, обращаясь точно к старому знакомому:

В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.

В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

Георгий Алексеевич Яблочков — русский писатель.«Очаровательный, интересный человек Георгий Алексеевич, — отозвался о Яблочкове И. А. Бунин. — Вот настоящий, чуткий, глубокий, наблюдательный и умный писатель. Как настоящий талант, он тихий, ушедший в себя…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.

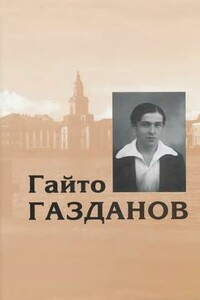

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.