Вырождение. Литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века - [16]

Проект генеалогического изображения целого наследственного ряда требует гетеродиегетического, аукториального рассказчика, который, подобно врачу, распознает и истолковывает проявляющиеся в фиктивном мире признаки вырождения; признаки, которых сами действующие лица обычно не замечают[169]. Лишь в последнем романе цикла, «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), эту двойную структуру, складывающуюся из микро– и макроструктурного уровней, нарушает появление персонажа нового типа – врача и исследователя вопросов наследственности Паскаля Ругона, который на правах интрадиегетического porte-parole аукториального рассказчика[170] обобщает и интерпретирует историю вырождения собственной семьи с научной точки зрения. При этом пятая глава «Доктора Паскаля», где Паскаль Ругон объясняет своей племяннице Клотильде семейную историю Ругон-Маккаров в свете учения о наследственности на основе генеалогического древа и собранных материалов, предстает проявлением принципа mise en abyme, который заново раскрывает макроструктурную схему романного цикла с ее функцией глубинной структуры, определяющей всю совокупность разрозненных, по видимости, случайных явлений[171].

В романе о вырождении наблюдается взаимодействие между приверженностью традиционной эпической линейности, телеологически заостряемой с позиций биологического детерминизма, и расшатыванием или растворением этой линейности при помощи приемов, предвосхищающих модернистское письмо. Чем больше наррация в романе о вырождении тяготеет к повторам, чем более предсказуемой становится, тем сильнее возрастает и доля описательности: для текста о дегенерации характерно покидать временну´ю ось линейности и углубляться в пространственные меандры фрагментарной действительности, в частности в пространных описаниях, выступающих – прежде всего у Золя – моделью современного человеческого восприятия как своего рода лабиринта[172].

Это свойство романа о вырождении восходит к особой семиотической практике натурализма в целом. Представляется, что в своей программной установке на миметическую воспроизводимость действительности натурализм радикализирует семиотическую практику реализма в двояком отношении. С одной стороны, он идет еще дальше в типичной для реализма дереференциализации художественного мира[173], добиваясь «фотографической» иллюзии действительности. С другой стороны, натурализм (в известном смысле вопреки первой тенденции) продолжает реалистическую практику разрушения созданной иллюзии путем «вторжения» в нее реальности – с той, впрочем, разницей, что вторжение это оказывается «скандальным» постольку, поскольку натурализм сознательно стремится к радикальному изображению насилия, сексуальности, нищеты и т. д.

Однако вместе с тем в натуралистическом мимесисе наблюдаются специфически модернистские элементы, разительно отличающие его от мимесиса реалистического. Так, на первый взгляд может показаться, что характерная для натурализма гипертрофия descriptio, одерживающего верх над narratio, подчеркивает важность внетекстовой референции в сравнении с «романическим» началом. Но de facto достигается эффект прямо противоположный, поскольку такая гипертрофированность сообщает описаниям самостоятельный характер, заставляя действительность выглядеть случайным нагромождением атомизированных впечатлений, уже не составляющих целого. Можно было бы даже сказать, что все эти потоки реалий, упоминаемых в описаниях, а прежде всего – в характерных для натурализма каталогообразных перечислениях, кажутся чем-то реальным, чуждым фиктивному миру и в своей (неконвертируемой) настойчивости ставящим под угрозу завершенность аукториальных и эстетических порядков. Однако такому центробежному движению натуралистических текстов противодействует тенденция к пониманию действительности исключительно как проявления глубинной эпистемологической структуры, претворение которой в фиктивный мир, собственно, и составляет основную миметическую операцию натурализма.

Между этими полюсами: приверженностью принципу связного, логичного, осмысленного целого и «упадочным разложением» целостных форм[174]; телеологическим повествованием и фрагментарным описанием; неизменной нормой и протеической патологией, – роман о вырождении вырабатывает изобразительные формы, которые ставят его в промежуточное положение между реализмом и модернизмом. Если интерпретировать романы о Ругон-Маккарах как цикл о вырождении, можно увидеть парадоксальный характер литературы натурализма, которая, с одной стороны, кладет в основу наррации научный детерминизм, а с другой – допускает изображение лишь «непосредственных причин»: натуралист, утверждает Золя в статье «Экспериментальный роман» («Le roman expérimental», 1879), ищет ответа на вопрос не о том, «почему» возникает то или иное явление (ответить на который невозможно), а о том, «каким образом» оно непосредственно происходит, т. е. каковы те конкретные условия, при которых возможен определенный феномен в определенной ситуации

В одном из своих эссе Н. К. Михайловский касается некоторых особенностей прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина. Основным отличием стиля Щедрина от манеры Ф. М. Достоевского является, по мнению критика, фабульная редукция и «дедраматизация».В произведениях Достоевского самоубийства, убийства и другие преступления, занимающие центральное место в нарративе, подробно описываются и снабжаются «целым арсеналом кричащих эффектов», а у Щедрина те же самые события теряют присущий им драматизм.В более поздних исследованиях, посвященных творчеству Щедрина, также часто подчеркивается характерная для его произведений фабульная редукция.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

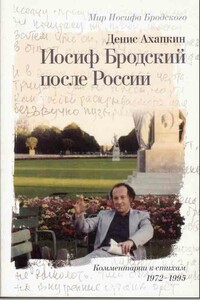

Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.