Вы не гаджет. Манифест - [3]

Однажды, в начале 1980-х, конструктор музыкальных синтезаторов Дэйв Смит между делом придумал способ представления музыкальных нот. Он назывался MIDI и рассматривал музыку с точки зрения клавишника. MIDI состоял из цифровых моделей, представлявших события клавиатуры, такие как «клавиша нажата» и «клавиша отпущена».

Это означало, что невозможно было описать гладкие, плавные переходы, как у певца или саксофониста. MIDI мог воспроизводить мозаичный мир клавиш, а не акварельный мир скрипки. Но причин, по которым MIDI должен был бы описывать все многообразие музыки, не существовало, поскольку Дэйв хотел лишь соединить несколько синтезаторов, чтобы получить более широкую палитру звуков, используя единственную клавиатуру.

Несмотря на ограничения, MIDI послужил стандартом представления музыки в программном обеспечении. Для работы с этим стандартом были созданы музыкальные программы и синтезаторы, и очень скоро стало непрактично менять их или избавляться от всего этого. MIDI устоялся, и, несмотря на многократные, предпринимаемые в течение десятилетий попытки международных коммерческих, академических и профессиональных организаций изменить его, он все еще остается собой.

Стандарты и неизбежное отсутствие предвидения представляли неудобство и до компьютерной эры. Примером может служить размер колеи железных дорог. Лондонская подземка была спроектирована как узкоколейка с соответствующими тоннелями, которые сегодня не позволяют разместить на некоторых линиях кондиционеры. Просто нет места для отвода горячего воздуха из поездов. Сегодня из-за негибкого проектного решения, принятого более века назад, десятки тысяч жителей одного из самых богатых городов мира вынуждены ездить в душных поездах.

Программное обеспечение хуже железных дорог, потому что оно всегда должно точно соответствовать безгранично детализированному, произвольному, запутанному беспорядку, который невозможно отследить. Требования к разработчикам настолько обязательны и строги, что адаптация к меняющимся стандартам может стать бесконечной борьбой. Таким образом, если «фиксацию» можно считать гангстером в мире железных дорог, в цифровом мире это абсолютный тиран.

Фатальным аспектом информационных технологий является то, что отдельная разработка, появившись однажды и случайно заняв нишу, остается неизменяемой. С этого момента она становится постоянным инструментом, даже если ее место до момента укоренения занимала более совершенная разработка. Тогда простое раздражение перерастает в катаклизм, так как вычислительные мощности компьютеров растут экспоненциально. В компьютерном мире этот феномен известен как закон Мура.

С момента начала моей карьеры, что было не так давно, компьютеры стали в миллионы раз мощнее и несравнимо более распространены и связаны. Это примерно как если бы вы встали на колени, чтобы посадить дерево, а оно начало расти так быстро, что поглотило всю вашу деревню прежде, чем вы успели встать.

Программное обеспечение часто давит на разработчиков несправедливо тяжелым грузом ответственности. Поскольку мощность компьютеров возрастает экспоненциально, программисты должны быть очень аккуратны во время принятия решений. Последствия маленького, с первого взгляда незначительного шага часто вырастают до правил нашей жизни, которые невозможно изменить.

MIDI сегодня существует в вашем телефоне и миллиардах других устройств. Это каркас, на котором выстроена почти вся популярная музыка. Большая часть шума вокруг нас — фоновая музыка, рингтоны и звонки будильника — создана в MIDI. Все, что слышит человек, наполнено отдельными нотами, вписанными в сетку.

Однажды станет «фиксированной» и система описания речи, позволяющая компьютерам звучать лучше, чем сейчас, когда они говорят с нами. Эту систему могут адаптировать к музыкальному искусству, и тогда, возможно, будет разработан более гибкий и выразительный стандарт цифровой музыки. Но даже если это произойдет, тысячи лет спустя, когда наши потомки будут путешествовать на релятивистских скоростях к другим звездным системам, их слух, вероятно, покоробит какой-нибудь мерзкий писк MIDI-музыки — значит, настала пора перенастроить фильтры антиматерии.

До MIDI нота представляла собой бездонную идею, превосходящую абсолютное определение. Для музыкантов это был способ мыслить, способ учить и документировать музыку. Это был ментальный инструмент, отличный от самой музыки. Например, несколько человек могли сделать нотную запись одной и той же мелодии и получить слегка различные результаты.

После MIDI музыкальная нота перестала быть идеей, превратившись в жесткую структуру, обязательную в аспектах жизни, ставших цифровыми. Процесс «фиксации» похож на волну, которая плавно омывает книгу правил жизни, стирая неопределенности мыслей по мере того, как все больше и больше мыслительных структур окаменевает, превращаясь в постоянную реальность.

Можно сравнить «фиксацию» с научным методом. Философ Карл Поппер был прав, когда утверждал, что наука — это процесс дисквалификации мыслей: о возникшей несколько тысяч лет назад идее того, что Земля плоская, уже нельзя рассуждать серьезно. Наука эмпирически и на серьезных основаниях удаляет нежизнеспособные идеи. Но «фиксация» удаляет варианты разработок на основании простоты программирования, политической разумности, моды или вообще случайности.

Как часто у вас возникает желание удалить аккаунты в социальных сетях? У Джарона Ланье, программиста, футуролога и революционера IT-индустрии, найдется целых 10 убедительных причин в пользу вашей правоты. Вы думаете, что создаете уникальный цифровой образ себя, подпитывая его лайками и социальным одобрением. На деле вы оказываетесь обезличенной жертвой бездушных алгоритмов, которые забирают ваши данные, кормят фейковыми новостями, лишают свободы воли и пробуждают в вас агрессию. У Ланье нет аккаунтов ни в одной из социальных сетей.

История технологии виртуальной реальности и история жизни ученого, стоявшего у самых истоков VR, в этой книге сплелись в единое повествование, и неспроста. Ее автор, Джарон Ланье, пожалуй, самый неординарный и яркий ученый современности, одним из первых делавший шаги в направлении развития и популяризации виртуальной реальности. Именно ему принадлежит право называться «отцом» виртуальной реальности, как автору этого термина. С конца 1980-х годов Джарон Ланье является самым влиятельным ученым в области визуализации данных, и в своей автобиографической книге он не только делится с читателями историей того, как пришел в IT-индустрию и как происходили его наиболее интересные открытия, но и размышляет на тему будущего VR-технологии и технообщества в целом.

Джарон Ланье относит себя к диджерати, технологическому авангарду Кремниевой долины. Его прогнозы и видение будущего шокируют, вселяют надежду, пугают и чаще всего сбываются. «Кому принадлежит будущее?» – книга, задающая важные вопросы о будущем человечества и устройстве нового общества. Как изменила эпоха интернета социум? И как она продолжает его менять? Какой будет новая экономическая система и социальное устройство? И что все это значит для нас, простых людей? И конечно, кому же принадлежит будущее?

Автор благодарит за финансовую помощь в издании «Избранного» в двух томах депутатов Тюменской областной Думы Салмина А. П., Столярова В. А., генерального директора Открытого акционерного общества «Газснаб» Рябкова В. И. Второй том «Избранного» Станислава Ломакина представлен публицистическими, философскими, историческими, педагогическими статьями, опубликованными в разное время в книгах, журналах, научных сборниках. Основные мотивы публицистики – показ контраста между людьми, в период социального расслоения общества, противопоставление чистоты человеческих чувств бездушию и жестокости, где материальные интересы разрушают духовную субстанцию личности.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

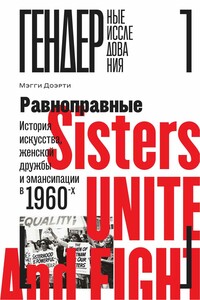

Осенью 1960 года в престижном женском колледже Рэдклифф — одной из «Семи сестер» Гарварда — открылась не имевшая аналогов в мире стипендиальная программа для… матерей. С этого момента Рэдклифф стал центром развития феминистского искусства и мысли, придав новый импульс движению за эмансипацию женщин в Америке. Книга Мэгги Доэрти рассказывает историю этого уникального проекта. В центре ее внимания — жизнь пяти стипендиаток колледжа, организовавших группу «Эквиваленты»: поэтесс Энн Секстон и Максин Кумин, писательницы Тилли Олсен, художницы Барбары Свон и скульптора Марианны Пинеды.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.

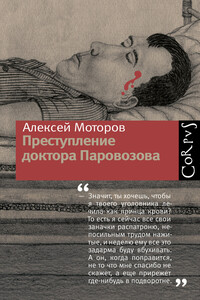

Алексей Моторов — автор блестящих воспоминаний о работе в реанимации одной из столичных больниц. Его первая книга «Юные годы медбрата Паровозова» имела огромный читательский успех, стала «Книгой месяца» в книжном магазине «Москва», вошла в лонг-лист премии «Большая книга» и получила Приз читательских симпатий литературной премии «НОС».В «Преступлении доктора Паровозова» Моторов продолжает рассказ о своей жизни. Его студенческие годы пришлись на бурные и голодные девяностые. Кем он только не работал, учась в мединституте, прежде чем стать врачом в 1-й Градской! Остроумно и увлекательно он описывает безумные больничные будни, смешные и драматические случаи из своей практики, детство в пионерлагерях конца семидесятых и октябрьский путч 93-го, когда ему, врачу-урологу, пришлось оперировать необычных пациентов.

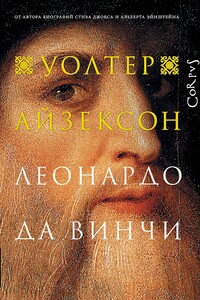

Автор книг о Джобсе и Эйнштейне на сей раз обратился к биографии титана Ренессанса — Леонардо да Винчи. Айзексон прежде всего обращает внимание на редкое сочетание пытливого ума ученого и фантазии художника. Свои познания в анатомии, математике, оптике он применял и изобретая летательные аппараты или катапульты, и рассчитывая перспективу в «Тайной вечере» или наделяя Мону Лизу ее загадочной улыбкой. На стыке науки и искусств и рождались шедевры Леонардо. Леонардо был гением, но это еще не все: он был олицетворением всемирного разума, стремившегося постичь весь сотворенный мир и осмыслить место человека в нем.

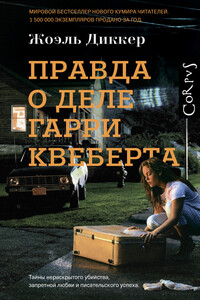

«Правда о деле Гарри Квеберта» вышла в 2012 году и сразу стала бестселлером. Едва появившись на прилавках, книга в одной только Франции разошлась огромным тиражом и была переведена на тридцать языков, а ее автор, двадцатисемилетний швейцарец Жоэль Диккер, получил Гран-при Французской академии за лучший роман и Гонкуровскую премию лицеистов. Действие этой истории с головокружительным сюжетом и неожиданным концом происходит в США. Молодой успешный романист Маркус Гольдман мается от отсутствия вдохновения и отправляется за помощью к своему учителю, знаменитому писателю Гарри Квеберту.

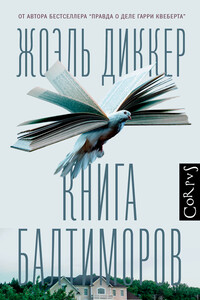

После «Правды о деле Гарри Квеберта», выдержавшей тираж в несколько миллионов и принесшей автору Гран-при Французской академии и Гонкуровскую премию лицеистов, новый роман тридцатилетнего швейцарца Жоэля Диккера сразу занял верхние строчки в рейтингах продаж. В «Книге Балтиморов» Диккер вновь выводит на сцену героя своего нашумевшего бестселлера — молодого писателя Маркуса Гольдмана. В этой семейной саге с почти детективным сюжетом Маркус расследует тайны близких ему людей. С детства его восхищала богатая и успешная ветвь семейства Гольдманов из Балтимора.