Вспять - [3]

А можно делать из уличной пыли — бо2бочку. Делается бо2бочка так: берется щепотка пыли. Только чтобы это была чистая пыль. Без песчинок, без веточек, без муравьиной лапки. И нужно плюнуть на ровную поверхность, да так, чтобы плевок оказался круглым. Лучше — идеально круглым. И засыпать его пылью. Если поднести ухо, то слышно, как пыль и слюна шипят. А если прислушаться, то можно отчетливо различить, как перешептываются между собой богачи и бедняки, мудрецы и дураки, мужчины и женщины. Перешептываются на давно забытом языке пустыни, где есть только одно слово и нет звука Щ, присущего настоящему шепоту. Но если совсем хорошо вслушаться, то можно уловить и второе слово — «пиш-пиш». Этим словом приманивают кошку.

И вот образуется круглая приплюснутая бляшка. Она должна высохнуть. А как только она высохнет, ее надо усиленно тереть указательным пальцем. Полировать до черноты. Это и будет бо2бочка. Круглая, как солнце. Как ночное солнце, черное и невидимое.

А домашняя пыль — серая и волокнистая. Домашняя пыль лежала на полках, на книгах, на столах, на тумбочках, на телевизоре, на подоконниках, на плечах и головах деревянных голых тетек. Но больше всего ее было — под кроватями. Там-то она комковалась, облепливала несвежие носки, цеплялась к забытым игрушкам и пачкала пальцы. А забытые игрушки пропадали. Исчезали. Испарялись. Засасывались пространством квартиры. Терялись во времени квартиры. Их никто никогда больше не находил. И не найдет. Поэтому, когда терялась вещь — терялась в квартире, мы точно знали, что в квартире, — и долго не могла найтись, то бесполезно было искать ее дальше. Это все. Это она так пропала. Домовой забрал.

Зато домовой не умел читать. Поэтому никогда не забирал книги. Книги никогда не пропадали. Их было не так много. Однако это не мешало им перемешиваться, переползать с полки на полку. И потом — расставляй их по местам! А когда расставляешь — просматриваешь ведь, почитываешь. Иной раз так зачитаешься — глядь, а уже темно, а уже зима наступила. Хотя в городе, стоявшем в пустыне, зимы не было. Зима наступала далеко от города. Настоящая зима, такая, которую мы напрасно, наивно, как дурачки несмышленые, ждали в городе. О снеге напоминала домашняя пыль. Она хоть и серая, а на темных досках мебельной «стенки», где стояли книги, казалась белой. Снежной. Лунной.

А «стенка» была, как отдельная квартира! Высокая, почти до потолка, выше всех нас. На самом верху, на мраморном блоке, стояла желтая деревянная тетька, голая, с густой извилиной волос. Еще поверху любил ходить рыжий кот. Взлетал туда по ковру, а потом прыгал на стол. Сшибал вазы. Но главное — под потолком, разложенный на старых газетах, сушился привезенный с гор, растущих где-то неподалеку от города, — шиповник. Шиповник сушился. До окаменения!

Сразу же под доской, на коей сушился шиповник, размещался верхний ряд шкафчиков. Чтобы открыть их, нужно было взобраться на стул или встать на выпирающий нижний ряд. Или залезть на стол, если хотелось порыться в крайне правом ящике, ближайшем к окну. В крайне правом лежали папки с детскими рисунками нашими: акварельными, карандашными или исполненными жгучим фломастером. Их необходимо было держать взаперти. Рисунки держать. Чтоб не повыбежали из них ненароком флюоресцентные фазаны, зайцы с длинным худым телом и медвежьими лапами. Чтоб не сошел с покоробившегося от воды листа акварельный Богъ, с толстыми рыжими лучами и паровозным колесом вокруг главы. И правильно делали, что держали их в папке. В шкафу. Особенно — инопланетян. Зеленых чудиков.

И еще — альбомы с фотографиями. И не самыми старыми фотографиями. Зато черно-белыми, по большей части сделанными папой, проявленными и отпечатанными в темной ванной, высушенными на прищепках. На некоторых фотографиях извивался темный лохматый червячок на белой в горошек простыне. На других этот же червячок был туго спеленат в виде белой куколки с крупной глазастой головой. Это был я. Когда я себя не помню. Это значит — я, когда меня, собственно, и не было. Но было нечто копошащееся, плачущее, смеющееся и только долженствующее стать мною.

На других фотографиях — большой белый головастик. Мой брат. На третьих — мы вместе. На четвертых — мы еще с кем-то. На пятых — еще кто-то, но не с нами. И так далее. Родительские фотографии населяли отдельные альбомы. Но это было целое общежитие фантомов, где, кроме странных каких-то, до неприличия молодых и даже маленьких мамы и папы, кроме знакомых дяденек и тетек, не лысых еще и безбородых, никого не было больше ходячих и говорящих. Они как позастывали в разных позах, то так и все. Все. Расплющились толстыми альбомами. И упрямо молчали.

Слева от крайне правого шкафчика, севернее шкафчика южного — иные шкафчики. В одном — энциклопедические словари: «Советский энциклопедический словарь»… Точнее — два «Советских энциклопедических словаря»: новый, в виде единого бумажно-обложечного булыжника с золотым тиснением по густо-коричневому коже заменителю, и старый, в двух истрепанных томах. Зато с картинками. И портретами… «Биологический энциклопедический словарь». «Географический энциклопедический словарь». И черный «Биобиблиографический словарь. Художники народов СССР. Том 3».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

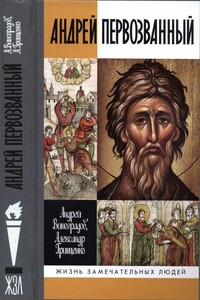

Книга об апостоле Андрее по определению не может быть похожа на другие книги, выходящие в серии «ЖЗЛ», — ведь о самом апостоле, первым призванном Христом, нам ровным счётом ничего (или почти ничего) не известно. А потому вниманию читателей предлагается не обычное биографическое повествование о нём, но роман, в котором жизнь апостола — предмет научного поиска и ожесточённых споров, происходящих в разные исторические эпохи — и в начале IX века, и в X веке, и в наши дни. Кто был призван Христом к апостольству вместе с Андреем? Что случилось с ним после описанных в Новом Завете событий? О чём повествовали утраченные «Деяния Андрея»? Кто был основателем епископской кафедры будущего Константинополя? Путешествовал ли апостол Андрей по Грузии? Доходил ли до Киева, Новгорода и Валаама? Где покоятся подлинные его мощи? Эти вопросы мучают героев романа: византийских монахов и книжников, современных учёных и похитителей древних рукописей — все они пишут и переписывают Житие апостола Андрея, который, таинственно сходя со страниц сгоревших книг, в самые неожиданные моменты является им, а вместе с ними — и читателям.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

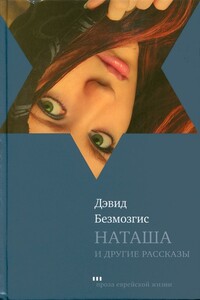

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

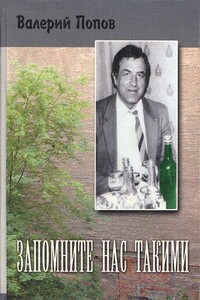

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.