Врата смерти - [8]

Ибо не всякий, кто вступает на Дорогу, проходит ее.

Не всякий смотрит и видит. Не всякий, очаровываясь, любит и продолжает любить и без умершего очарованья.

Андрей, успел ли ты вступить на Дорогу?! Когда рука поднимала над тобой камень…

Не задавайся вопросом, кому и зачем нужен был этот человек, прошедший в твоей жизни легким дыханьем забытой молитвы. В чьих руках зажато в мире зло? И ведь не ты, не ты перебьешь в кости эти угрюмые руки. В эту игру сыграют без тебя.

Тебе важно понять: на Дороге ты или свернула с нее вбок, и никакой Бог тебя не вернет к себе и к Нему. Тех, кто свернул с Пути, при переходе в состояние бардо ждут мученья.

А что такое состоянье бардо?.. Луна усмехается мне за искрящимся морозным стеклом. Ее раскосые глаза смеются, хохочут надо мной. Азия огромней, чем старушка Европа; Азия мощнее. Европа — лишь жалкая фреска в огромном поднебесном храме Азии. Иисус, ты слышишь, учился там, в синем холодном Тибете. Он был человек, и Он прожил человеческую жизнь — скитался, бродил, смеялся, влюблялся в придорожных женщил, ел рыбу и мед, молился, не спал ночами, отчаивался, бредил, болел, задумывался, наморщив высокий лоб. Ересь?! Конечно. Ведь и Он, говоря бессмертное ученье Свое, был в глазах израильских ортодоксов немыслимым Еретиком. А потом все поняли, что Он — Бог; но было поздно.

Но Он — воскрес. Чудо Воскресенья. Страшное чудо Воскресенья.

А мы?! Разве каждый из нас — воскреснет?!

На Страшном суде, сказано же тебе, дуре, давным-давно; на Страшном суде.

Он единственный воскрес на земле — до Суда. Ибо Он сам — Судия.

А Андрей?! Андрей — не воскреснет?!

А отец мой, отец мой земной — не воскреснет?!

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его; яко исчезает дым, да исчезнут… яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Господа… любящих… любящих…»

Любовь. Любить ближнего. Любить родного. Вот счастье.

Отец мой, великий художник, родившийся на Николу вешнего, умерший на Николу зимнего! Ты прошел Дорогу из конца в конец. Я не смогу воскресить тебя. Нет, смогу. Я попробую. Я попытаюсь. Это будет лишь эскиз. Черные угольные штрихи на серой рваной бумаге. Судорожные наброски — обгорелой головешкой из печи на беленой печной стене. Так однажды, сильно пьяный и празднично-веселый, ты, подмигнув мне, взял в руки уголь и нарисовал свой профиль на стене — мол, вот я, оставил себя. Микеланджело выбил на мраморной ленте, украшающей слабенькую полудетскую грудь безутешной Марии Пьеты: «Мастер Микеланджело сделал это». Я знаю, Бог даст мне силы жить, чтобы потом, позже, я изваяла тебя — живого — в полный рост. Луна, не гляди на меня таким мертвым смеющимся лицом. Мне тебя впервые показал отец — давно, когда я ему ростом не доходила до колена. ‹…›

Рельеф второй. Яства детства

‹…›

Я так помню всю нашу еду, черт возьми, что слезы текут и текут по щекам, безостановочно. Будто я снова, опять, как тогда, в зале старого Художественного фонда, где сильно пахнет краской, олифой и известкой, сижу у гроба твоего, и гляжу на твое мертвое лицо, и еще не верю, что ты прошел Путь, что ты совершил Переход; Переход Суворова через Неведомые Альпы, что никто не изобразит никогда, ибо когда живой изображает смерть, у него и перо, и кисть падают из рук, и, чтобы не сойти с ума, он изображает лишь подобье смерти, лишь ее картонную куклу; лишь предгорья ее, не вершины; лишь ее ноги с ледяно-синими ногтями, как Мантенья на холсте выпятил, приблизил к зрителю ноги снятого с Креста Иисуса, — не лицо ее, в кое нельзя поглядеть.

Нет сил, чтобы не плакать над той едой. Над тем, что мы ели, чтобы жить.

Человек ест, чтобы жить, ну да; разные народы варят разное варево, у всех оно свое. Котел — священен. Очаг — это жизнь. Все смерти на свете искупятся очагом. Когда я буду умирать — что я захочу поесть, что возжелаю, чтобы мне положили на язык?.. Последнее лакомство этого света… Что?.. Мандарин?.. Новогодний орех из папиных рук, там, под колючей черно-зеленой елью, где я впервые ощутила чувство безвозвратно уходящего времени, перебирая в руках бумажные игрушки, на которых была начертана четырехзначная цифра навек ушедшего года?.. Клюквенный кисло-сладкий морс?.. А может, беляш, мамин беляш из маминых рук — ведь там, на небесах, они никогда не истлеют, руки, и никогда не перестанет пахнуть жареным мясом румяный круг запеченного теста?..

Они так пахли. Так сильно пахли. Крупные, толстые беляши, если укусить — пряный луковый и мясной сок поползет по пальцам и подбородку, и надо громко втянуть в себя воздух: «У-у-у-уп!» — чтобы сок втек в твое жадно дрожащее зверюшкино нутро. Беляши. Матушка пекла их в праздник. Праздник был окрашен по-разному: то в красный цвет, кровавый, с мотающимися на ветру флагами, то в белый — снежный, ледяной. Белый искрился разноцветьем, радугой Новогодья.

В Новый год делался обязательно холодец. Он варился из телячьих ножек. Матушка шла на Мытный рынок с большими сумками; охая, возвращалась, — радость: добыла! вырвала последние ножки у торговки! — перед целым воинством гневных баб, жаждущих холодца тоже. Нити цветных ламп, развлекательно-праздничных гирлянд, трепались в черном ночном воздухе на ветру, над бледными городскими фонарями, на худых, тощих проводах. Это был праздник. Пахло чудом. Холодец варился всю ночь в громадной кастрюле. Матушка вставала, сонная, в ночной рубашке, поглядеть на варево. Помешивала ополовником, пробовала. Соли мало. Или напротив: соли много. Тогда бухалась в кастрюлю еще кружка воды, крошился зубочек чеснока. Смуглые толстые руки мамы, высовывающиеся из раструбов ночной рубахи, были двумя живыми танцующими дамами, карнавальными масками, и они веселились отдельно от строгого, постно-монашьего спящего лица. Крошили, сыпали, резали, взлетали. Сверкал нож. Я вставала в проеме кухонных дверей, тоже в ночной сорочке, и дух мой стеснялся: и от запаха еды, и от созерцанья волшебной матушки. Сказки, кухня, Золушка в золе, Матушка Гусыня… Очаг — утлая газовая плита с синими языками пламени — заменял мне средневековый вертел, баранов и гусей, политых в гостеприимном замке Кота в Сапогах лимонным соком.

В танце можно станцевать жизнь.Особенно если танцовщица — пламенная испанка.У ног Марии Виторес весь мир. Иван Метелица, ее партнер, без ума от нее.Но у жизни, как и у славы, есть темная сторона.В блистательный танец Двоих, как вихрь, врывается Третий — наемный убийца, который покорил сердце современной Кармен.А за ними, ослепленными друг другом, стоит Тот, кто считает себя хозяином их судеб.Загадочная смерть Марии в последней в ее жизни сарабанде ярка, как брошенная на сцену ослепительно-красная роза.Кто узнает тайну красавицы испанки? О чем ее последний трагический танец сказал публике, людям — без слов? Язык танца непереводим, его магия непобедима…Слепяще-яркий, вызывающе-дерзкий текст, в котором сочетается несочетаемое — жесткий экшн и пронзительная лирика, народный испанский колорит и кадры современной, опасно-непредсказуемой Москвы, стремительная смена городов, столиц, аэропортов — и почти священный, на грани жизни и смерти, Эрос; но главное здесь — стихия народного испанского стиля фламенко, стихия страстного, как безоглядная любовь, ТАНЦА, основного символа знака книги — римейка бессмертного сюжета «Кармен».

Что это — странная игрушка, магический талисман, тайное оружие?Таинственный железный цветок — это все, что осталось у молоденькой дешевой московской проститутки Аллы Сычевой в память о прекрасной и страшной ночи с суперпопулярной эстрадной дивой Любой Башкирцевой.В ту ночь Люба, давно потерявшая счет любовникам и любовницам, подобрала Аллочку в привокзальном ресторане «Парадиз», накормила и привезла к себе, в роскошную квартиру в Раменском. И, натешившись девочкой, уснула, чтобы не проснуться уже никогда.

Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

Ром – русский юноша, выросший без родителей. Фелисидад – дочка прекрасной колдуньи. Любовь Рома и Фелисидад, вспыхнувшая на фоне пейзажей современной Латинской Америки, обречена стать роковой. Чувства могут преодолеть даже смерть, но им не под силу справиться с различием культур и национальностей…

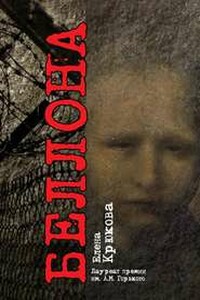

Война глазами детей. Так можно определить объемное пространство нового романа Елены Крюковой, где через призму детских судеб просматриваются трагедии, ошибки, отчаяние, вражда, победы и боль взрослого мира. "Беллона" - полотно рембрандтовских светотеней, контрастное, эмоционально плотное. Его можно было бы сопоставить с "Капричос" Гойи, если бы не узнаваемо русская широта в изображении батальных сцен и пронзительность лирических, интимных эпизодов. Взрослые и дети - сюжетное и образное "коромысло" книги.

Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, изданные смелыми издателями, вызывают интерес. А кто-то даже перечитывает их. Четыре книги – «Песня длиной в жизнь», «Хлеб-с-солью-и-пылью», «В городе Белой Вороны» и «Бочка счастья» были награждены вашим вниманием. И мне говорят: «Пиши. Пиши еще».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.