Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы - [2]

Чтобы выразить такой «теоцентричный» взгляд на человека, достаточно близкий современным попыткам построить «теоцентричную» антропологию, византийские богословы использовали некоторые понятия древнегреческой философии, в частности, понятие theosis, т. е. «обожение». Адольф Гарнак в прошлом столетии высказал суровые суждения по поводу «эллинизированного христианства» греческих отцов, однако сегодня у него вряд ли найдется много последователей. Неизбежность нового изложения и переосмысления христианской веры в свете меняющихся культурных реалий ныне находит широкое признание, и стремление греческих отцов изложить христианство в категориях эллинизма представляется вполне законным. В действительности византийское богословие, по наблюдению Лосского, было всего лишь непрестанным усилием и борением за выражение Предания Церкви в живых категориях греческой мысли, для того чтобы эллинизм можно было обратить ко Христу.

Можно, конечно, ставить вопрос о том, насколько это усилие увенчалось успехом, но невозможно отрицать, что по своему основному замыслу оно было оправданным. В настоящем сочинении предполагается описать главные исторические тенденции византийского богословия в тесной связи с его основной темой, а вторая часть настоящей работы призвана показать в более систематизированном виде, что результаты византийской богословской мысли также могут быть представлены как синтез. Мы намерены не просто описать идею «обожения» и ее развитие в греческой патристической мысли (на этот предмет имеется немало специальных исследований), а проанализировать весь ход исторического развития в Византии богословских идей, касающихся Богочеловеческих отношений. Имеем ли мы дело с тринитарными или христологическими догматами, исследуем ли экклезиологию или сакраментальное учение, главное течение византийского богословия открывает нам то же видение человека, призванного «познать» Бога, «участвовать в Его Жизни, быть «спасенным» не только вследствие внешнего действия Божиего или посредством рационального познания предложенных истин, но через «становление Богом». И этот theosis человека коренным образом отличается в византийском богословии от неоплатонического возвращения к безличному Единому: это новое выражение евангельской жизни «во Христе» и в «общении Святого Духа».

1. Хронологические рамки

Имеются веские причины считать собственно византийским исторический период, последовавший после Халкидонского собора (451 г.) и вторжения варваров в Италию. Собор завершился монофизитской схизмой, которая оторвала Константинополь от Александрии и Антиохии (древних восточных центров богословского творчества) и от всего негреческого Востока. Тем временем у латинян и греков, несмотря на то что они пока еще принадлежали к одной и той же Кафолической, имперской Церкви, стало нарастать чувство взаимного отчуждения, так что различные направления в христологии, экклезиологии и пневматологии становятся все более выразительными в контексте беспримерного культурного и интеллектуального превосходства Константинополя.

Исторические обстоятельства, таким образом, поставили Византию в какое–то исключительное, превосходное и до некоторой степени самодостаточное положение, пользуясь которым она разработала богословскую традицию, синтезирующую и вместе с тем творческую.

На протяжении нескольких столетий Византия будет проявлять жизненный интерес к восстановлению единства распадающегося христианского мира: оставаясь верной в своей христологии Халкидонскому собору и «Томосу» Льва, она будет сохранять целыми мосты с Западом, несмотря на все трения с ним, а соблюдая строгую верность александрийской христологии Афанасия и Кирилла, она также будет пытаться — к несчастью, безуспешно — держать все двери открытыми и для монофизитов.

Эти христологические обязательства и прения подразумевают концепцию отношений между Богом и человеком, богословие «участия» которое благодаря творческому синтезу Максима Исповедника, послужит остовом для всего развития византийской христианской мысли, вплоть до захвата Константинополя турками. Таким образом, между патристической эпохой и поздневизантийским богословием имеется существенная преемственность — что и намерены мы показать в настоящем исследовании, — и она объемлет собою почти целое тысячелетие христианской истории на Востоке: от собора в Халкидоне до падения Константинополя.

Эта преемственность, между тем, не проявляет себя в каком–то формальном авторитете или модели, которые признавались бы всеми на протяжении всего выше обозначенного периода. Она заключается, скорее, в последовательности богословского способа мышления, в последовательности понимания человеческого предназначения в отношении к Богу и миру. «Бог стал человеком, — пишет Афанасий, — чтобы человек мог стать Богом». Это основополагающее утверждение александрийского богословия, господствовавшее над всеми богословскими рассуждениями об «обожении», породило множество проблем. Пантеизм, бегство от истории, платонический спиритуализм несут очевидные угрозы, и ортодоксальное халкидонское богословие в целом сознает их, оно подразумевает положительную концепцию человека как существа, призванного постоянно преодолевать собственные тварные ограничения. Истинное человеческое естество полагается не «самовластным», но предназначенным к участию в Божественной жизни, достижимой во Христе. Согласно этой концепции, назначение человека в сотворенном мире может быть осуществлено лишь при сохранении без повреждения «образа» Божия, изначально составляющего часть самой человеческой природы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная книга представляет собой конспект курса лекций по патристике основан на студенческих записях лекций, прочитанных в Свято-Владимирской Духовной Академии (Нью-Йорк) в 1979-81 гг. Предложенный курс не претендует на всеобъемлющий охват относящегося к предмету материала. Скорее цель его заключалась в том, чтобы определить историческую обстановку, основные направления богословской мысли и главные вопросы, нуждающиеся в объяснении и обсуждении.

В этом томе собраны статьи известного историка Церкви, патролога и византиниста протопресвитера Иоанна Мейендорфа по богословию и патристике.С некоторыми из них читатель знаком по уже изданным в России книгам о. Иоанна, но в таком объеме они впервые представлены русскому читателю и дают впечатляющую возможность судить о широте его научных интересов: многие прозрения, догадки, интуиции, принесшие ему заслуженную славу одного из лучших православных исследователей второй половины XX века и развитые им впоследствии в отдельные монографии, сначала были «заявлены» в статьях, отразивших точность и строгость аргументации и обширную эрудицию автора.Два стремления, два убеждения неизменно присутствуют в работах о.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.

Пособие, написанное прихожанкой православного храма, в полной мере раскрывает перед читателми практику церковной жизни. Книга в доступной и понятной форме дает ответы на множество повседневных вопросов. Что происходит во время службы в храме? Как вести себя во время Богослужение, как заказывать требы? Каким образом организовать свою жизнь по церковному распорядку и календарю? Кроме того, начинающий прихожанин сможет узнать об атрибутах, правилах и таинствах православной церкви.

В книге, подготовленной кандидатом богословия В. В. Черновым собраны наиболее авторитетные толкования всех притч Спасителя: от святителей Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Феофилакта Болгарского до выдающихся проповедников XX столетия — праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Аверкия (Таушева), митрополита Антония (Блума) и других известных архипастырей и пастырей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

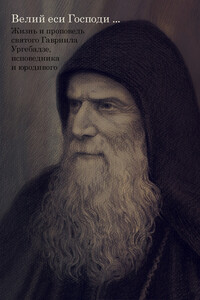

В книге воспроизводятся рассказы о святом подвижнике и юродивом XX в. Гаврииле (Ургебадзе), переданные специально для данного издания людьми, близко знавшими о. Гавриила при его жизни. Составитель уделил особое внимание тому, чтобы повествование об о. Гаврииле сохранило дух живого, искреннего рассказа очевидцев, оставаясь именно свидетельством подвигов святого, способным оказать влияние на современного человека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.