Венчание на царство - [2]

Но она не менее того живописна. Глаз писателя по-охотничьему зорок. Описания северной природы или родной матушки-Москвы в «Расколе» такой переливчатой гаммы и пластической силы, что просятся в хрестоматию. Ими, как правило, начинаются главы – в силу традиции и канона. «Давно ли, кажется, повыгарывала Москва, еще не изветрился дух головней...». Или: «Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплаки под наседкою». Природа и история у Личутина – одно нерасторжимое целое, спаянное единой космической силой – духом, «гением» единого пространства и времени: «Русь легла, раскорячась, на две стороны света, и в брюшине у нее запоходили дурные ветры». О чем это – об истории или географии? Обо всем сразу. О Руси.

Чувство природы, отлитое в небывалые и в то же время единственные слова, достигает местами такой колдовской прелести (не то что доправославной, но даже доязыческой), что просто не верится, что это все написал человек, а не сама природа явила вдруг свой словесный портрет. Думается, это и есть один из признаков подлинного искусства – когда нам кажется, что написанного просто не могло не быть, что оно было всегда, таилось в глубинах природы или духа (что, конечно же, едино), а писатель лишь удачливый, счастливый искатель.

Саврасов и Куинджи приходят на ум, Серов и Рылов. А всех прежде, может быть, Суриков, крупнейший среди наших живописцев историк и «филозоф». Признаюсь, «Боярыня Морозова» Сурикова постоянно довлела, представлялась моим внутренним очесам, пока глаза мои скользили по строкам «Раскола» – ей, неистовой Прокопиевне посвященным. И дело тут не только в совпадении персонажа. Совпал эффект воздействия двух столь разнородных произведений искусства. И – словно вольтова дуга соединила годы. Чтобы пояснить: когда я девятилетним мальчиком впервые попал в Третьяковку, то во всем ее роскошном, ошеломительном изобилии (к знакомству с которым послевоенных мальчиков готовили пузатые тома синей Советской энциклопедии) меня больше всего поразило именно это полотно Сурикова. Помню, я долго стоял перед ним, ошалев от небывалого чуда: вроде все только нарисовано, но я явственно слышу скрип полозьев по снегу, растревоженный гомон озябших ворон, людские крики; явственно вижу, как сани, разрезая толпу, едут. Позже, начиная со студенческих лет, я не раз бывал в галерее, но чудо, увы, не повторилось ни разу.

И вот теперь, в «Расколе» – сани вновь поехали! Стереоскопический эффект подобных мест в прозе Личутина таков, что им мог бы позавидовать и сам чемпион всевозможных эффектов словесной изобразительности, двойной тезка Личутина Владимир Владимирович Набоков.

Вообще-то, если судить по одежке, по словесной фактуре, в русской прозе последних двух веков (то есть поры ее несомненного лидерства в мировой литературе) явственно прослеживаются две основные линии, восходящие к отцам-прародителям – Пушкину и Гоголю. Первая, пушкинская, с виду неброская, скромная, благородно сдержанная, незаметная настолько, что тут как бы и не одежда даже, а словно стекло, приставленное к предмету, – а уж насколько чистое, это зависит от дарования. По крайней мере, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, приставляя это стекло к разным предметам, ничем его не замутнили. На сегодня эту цепочку замыкает, скорее всего, Валентин Распутин.

Гоголевская традиция явно иная – нарядная, в буйном ярении красок, броских, как платки малявинских баб, сияющая всеми цветами радуги, играющая диковинными словами-самоцветами. Тут в затылок Гоголю тоже выстроилась очередь, и немалая: Лесков, Мельников, Шмелев, Ремизов, Андрей Белый «со питомцы» – орнаменталистами 20-х годов. Неподалеку, хоть и наособицу, притулился великий Платонов. А последним пока стоит Владимир Личутин.

Да ведь по одежке в России только встречают, а провожают, как всем ведомо, – по уму.

В чем же та главная мысль «Раскола», что делает роман столь незаурядным явлением нашей отнюдь не бедной талантами словесности?

А в том, как представляется, что Владимир Личутин первым – во всяком случае в художественной литературе – во всем объеме постиг размах русской беды – той неизбывной, неизжитой, поныне свербящей боли, что скрывается за этим острым, но давно обкатанным словом «раскол».

Тайновидец души и огранщик слова заглянул в бездну истории и ахнул – прежде всего оттого, что обнаружил ее не только в прошлом, но и в нашей с вами живой современности, которая вместе с прошлым и будущим и составляет словно бы застывшее русское время.

Увы, такое понимание значения раскола вовсе не стало фактом общественного сознания. Многие из наших мудрецов (говорю без иронии), осмыслявших путь России, раскола попросту не заметили. Ну, хотя бы Л. Тихомиров или М.Меньшиков, а последний красноречивый пример – Д.Галковский. Его «Бесконечный тупик» – бесспорно, «сумма сумм» отечественной историософии, но раскол там даже не упомянут. Нашлось немало и таких, кто не узрел в расколе ничего, кроме русской дури, хотя куда как неглупые были люди – Владимир Соловьев или Розанов. Соловьев полагал, что у человека просвещенного по отношению к расколу «возможна только улыбка». И Розанов, вечный его оппонент, на сей раз с ним соглашался, находя, что «судьбоносные» споры XVII века на самом деле были пустые , ибо вели их «допетровский боярин и его мужик, оба равно безграмотные, равно милые, но равно не видевшие голландских верфей.» Бедная, темная Русь!

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский парод и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, - той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь..Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома, отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать благословенное и таинственное Беловодье - землю обетованную.Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада, чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.

Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.

Смелость, доброта, благородство и милосердие – эти черты русского характера раскрыты в увлекательном по сюжету, блестящем по мастерству романе известного русского писателя Владимира Личутина «Фармазон». Здесь ярко и выпукло показана и другая – трудная, сложная и суровая сторона жизни, нарисованы непростые образы людей заблудившихся.

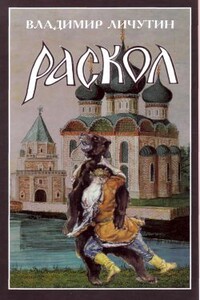

Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

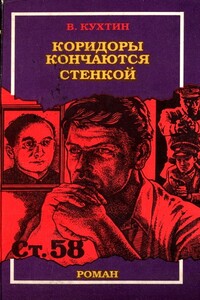

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.