Ватутин - [16]

Красноармейцы чувствовали заботу командира и отвечали ему большим доверием и любовью. Ватутин был строгим командиром, но его строгость определялась не размером наказания, а справедливостью. Ни одного проступка не оставлял Ватутин без внимания, и бойцы знали об этом.

Все, что делал Николай Ватутин, не ново, записано в уставах, но как нелегко бывает точно, с душой выполнять их требования не только подчиненным, но и командирам.

Помимо боевой подготовки была обычная солдатская жизнь с увольнениями, нарядами на работу, спартакиадами, концертами, учебой в начальной школе. Половина солдат взвода Ватутина оказались, как тогда говорили, «остромалограмотными», и он остатки свободного времени отдавал благородному делу приобщения людей к знаниям.

— У меня круглые сутки школа, — шутливо говорил он жене. — В полку и дома азбука, счетные палочки, чернила. По ночам стала сниться арифметика...

Через год службы взвод Ватутина завоевал звание отличного, а командир получил репутацию одного из лучших офицеров полка. Командование высоко оценило работу молодого краскома, наградило его именными часами, а в январе 1924 года направило на учебу в Киевскую высшую объединенную школу командного состава, где повышали квалификацию отлично зарекомендовавшие себя по службе младшие командиры — участники Гражданской войны. Срок обучения в ней составлял один год.

Тогда бушевали страсти о направлениях реформы РККА. Спорили об общей идее, какой должна быть армия социалистического государства и каковы пути создания и вооружения такой армии. В ходе дискуссии четко обрисовались два противоположных лагеря, яростно отстаивающие свои позиции.

Первое предложение исходило от партийных работников. Главным их идеологом был Н.И. Подвойский. Они считали, что принципы построения старой царской армии неприемлемы для государства рабочих и крестьян. Пропагандируя идею «вооруженного народа», они предложили ввести милицейскую систему строительства вооруженных сил. Суть ее заключалась в том, что все мужское население призывного возраста, способное носить оружие, в мирное время не служит, а проходит ограниченные военные сборы. В случае же войны все они встают на защиту отечества.

Противники этой идеи, в основном руководящий состав Красной Армии во главе с С.С. Каменевым и М.Н. Тухачевским, вполне резонно доказывали, что милицейская система в случае войны обеспечит лишь слабо обученное ополчение. Трудно будет при такой системе осваивать все более усложняющуюся военную технику. Профессиональные военные предлагали создать сравнительно небольшую, но хорошо подготовленную кадровую армию, сумеющую обеспечить безопасность страны.

Но в обоих случаях строительство мощной армии зависело от материальных ресурсов государства, образовательного уровня населения, классового происхождения призывного контингента. Надо было подумать и о том, как долго СССР будет находиться в международной изоляции и будут ли в будущем у РККА союзники.

Вопросы военного строительства обсуждались на внеочередном пленуме ЦК партии в феврале 1924 года. Было принято решение о проведении коренной перестройки в армии и обновления военного руководства. Буквально через неделю был утвержден новый Реввоенсовет СССР и началась военная реформа. Она предусматривала создание армии, состоящей из кадровых и милицейско-территориальных частей. Все мужчины трудового социального происхождения призывались на военную службу. Меньшая их часть проходила службу в кадровых формированиях в течение различных сроков в зависимости от рода войск, большая — в территориальных частях непродолжительное время, а потом периодически призывалась на кратковременные сборы. К территориальным формированиям относились только стрелковые и кавалерийские дивизии. В них примерно 20 процентов штата составляли кадровые командиры, политработники, остальной состав был переменным и призывался ежегодно в течение пяти лет на месячные сборы. Обучение одного бойца в территориальных формированиях обходилось государству чуть ли не в три раза дешевле, чем в кадровых частях, где призывники служили два года. Большое внимание реформа уделяла переподготовке командных кадров. В стране была развернута широкая сеть курсов и школ усовершенствования и переподготовки командного состава всех рангов. В одну из таких школ и прибыл Николай Ватутин.

Киев поразил Ватутиных своей красотой, величием и вместе с тем провинциальной простотой жизни. Николай и Татьяна сняли небольшую комнату в доме, находящемся всего в десяти минутах ходьбы от школы. Громоздких вещей за год совместной жизни они не нажили, а мелочь распродали в Чугуеве. В Киеве они купили только самое необходимое для жизни: кое-какую посуду, постельное белье. Жалованье у командира взвода было скромным, а товары в нэпмановских магазинах и на знаменитом Бессарабском рынке были не по карману. Николая более всего огорчало, что частные учителя соглашались заниматься с женой за непомерно большую плату.

— Я лучше брошу учебу или буду заниматься сама, — успокаивала мужа Татьяна.

— Ну уж нет, — возмущался Николай. — На это я не согласен. Ты должна стать образованной женщиной. Деньги сэкономим на моих обедах, обойдусь завтраками и ужинами. Не впервой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

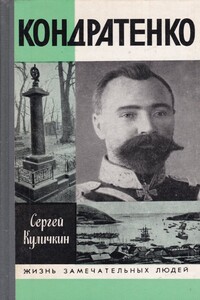

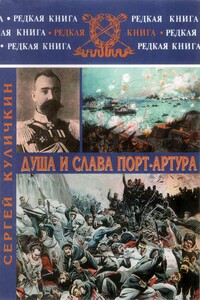

Если можно говорить о подвижничестве применительно к военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура — и был безукоризненным образцом воина-подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался высокий боевой дух, патриотический потенциал русской армии. Такие, как он, неустанно формировали, проводили в жизнь незыблемые понятия о чести, мужестве, благородстве, находчивости русского солдата, офицера, полководца.

Книга, в основу которой положены исторические документы, повествует о жизни и деятельности героя обороны Порт-Артура Романа Исидоровича Кондратенко. Именно под его руководством в кратчайший срок была фактически заново создана система обороны Порт-Артура, он непосредственно руководил отражением четырех штурмов крепости.«Наш генерал» — так называли его солдаты. Тихий и скромный в обыденной жизни, безукоризненно честный и преданный долгу службы, оказавшись в экстремальных условиях реальной войны, он проявил огромную нравственную силу и героизм.

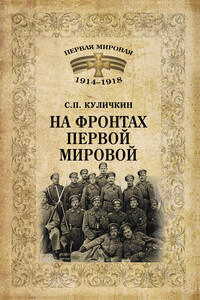

Новая книга С. П. Куличкина представляет собой масштабное исследование предпосылок и хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте. Особое место уделяется знаменитому Брусиловскому прорыву и революционным событиям 1917 г.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.