Ватутин - [17]

— А на это я не могу согласиться. Уж я знаю, как ты работаешь, да еще голодать...

— Нет и нет, — не уступал Ватутин.

Грозившийся затянуться надолго спор разрешился весьма просто. Оказалось, что при городском Доме Красной Армии работали общеобразовательные курсы для членов семей командного состава и Татьяна могла их посещать. Все, казалось бы, наладилось, но Николай загорелся идеей приодеть жену. Не мог он стерпеть, чтобы его Танюша ходила на занятия в подшитых валенках и протертом во многих местах кожушке. Как ни сопротивлялась жена, но добротное драповое пальто и сапожки получила. И уж совсем затрещал семейный бюджет, когда хозяин квартиры, воспользовавшись тем, что Ватутины, заплатив вперед, не взяли расписки, потребовал повторной платы. Возмущению Николая не было предела, но вступать в тяжбу с негодяем и жуликом он посчитал ниже своего достоинства. От обедов все же пришлось на месяц отказаться.

Чтобы не вступать в споры по поводу расхода электроэнергии, Ватутин, как в детские годы в Валуйках, вставал пораньше и шел заниматься в школу, успевая хорошо там поработать до начала занятий. Вечерами тоже надолго задерживался, а воскресным днем можно было обходиться и без электричества. Татьяна только укоризненно покачивала головой и радовалась как ребенок, когда Николай неожиданно бросал все дела и тащил ее в городской парк, где играл гарнизонный оркестр, горели разноцветные фонари и тихо скользили по голубоватому льду конькобежцы.

Занятия были очень насыщенными. За год учебы предстояло освоить хотя бы в первом приближении работу штабов, основательно изучить организационно-мобилизационные мероприятия в связи с предстоящей реформой.

В школе постоянно шли диспуты о том, какой должна быть армия, возможна ли новая война и какой характер будет она носить, какова будет тактика Красной Армии, ее техническое оснащение. Спорили и по поводу операций наших войск во время Гражданской войны. Особенно острые споры развернулись вокруг Польской кампании. Часть слушателей критиковала командование Юго-Западного фронта за то, что оно не обеспечило флангов Западного фронта при наступлении на Варшаву. Другая, наоборот, критиковала Тухачевского, что тот переоценил свои силы и начал неподготовленную операцию. Поводом к спору послужили изданные работа М.Н. Тухачевского «Поход за Вислу» и рецензия на этот труд Б.М. Шапошникова «На Висле. К истории кампании 1920 года». Тухачевский, блестяще разобрав всю кампанию, все же не избежал субъективных оценок и перелагал всю вину за неудачное наступление на соседний фронт. Шапошников не менее блестяще доказывал, что, даже если бы взаимодействие между фронтами было идеальным, едва ли удалось окончательно разбить врага, ибо расчет сил и средств командование Западного фронта произвело неверно.

Ватутин принял сторону Шапошникова. Спорил он отчаянно, увлекался, но свою точку зрения отстаивал до конца, ссылаясь на речь В.И. Ленина, который на X съезде РКП(б) говорил: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка. Я сейчас не буду разбирать, была ли это ошибка стратегическая или политическая, ибо это звено от меня слишком далеко, — я думаю, что должно это составлять дело будущих историков... Но во всяком случае ошибка налицо, и эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами».

Ленинские цитаты тогда и еще долгое время потом были главными аргументами в любых спорах.

Имя Ленина в те дни не только в Киевской школе, но и во всей стране произносилось с великой скорбью. Совсем недавно детекторный приемник донес до слушателей трагическую весть: не стало вождя мирового пролетариата. В Киеве в траурной колонне трудящихся шел в строю и Николай Ватутин. Печальные звуки песни «Замучен тяжелой неволей» скорбно неслись над засыпанными снегом крышами домов, скованным льдом Днепром, Дарницким лесом. Плакали женщины, дети, красноармейцы. Мужчины не стыдились слез. Молодые краскомы Киевской военной школы дали клятву не щадить сил для укрепления Красной Армии.

Весной начала активно претворяться в жизнь военная реформа. Многие дивизии переводились на территориально-милицейский принцип формирования. В одну из них на стажировку был направлен и Ватутин с товарищами. Каждый стрелковый полк дивизии формировался из военнообязанных призывного возраста конкретного района, в свою очередь каждый батальон в полку и каждая рота в батальоне имели свой район приписки. Артиллерия и специальные части комплектовались через специальный отбор со всего дивизионного района. Всей этой работой руководили военкоматы. Службу переменный состав проходил на сборах в учебных центрах, оборудованных силами базового полка и местных советов. К началу сбора туда прибывал постоянный состав командиров и политработников, военная техника и вооружение. Перед весенним призывом каждый военнообязанный проходил трехнедельную допризывную подготовку и прибывал на свой первый сбор, где и проходил в течение трех месяцев серьезное обучение.

Конечно, по качеству боевой подготовки территориальные части уступали кадровым, но имели удовлетворительную боеспособность. Ватутин и его товарищи видели это, понимали необходимость таких преобразований, но в душе каждый надеялся продолжить службу в кадровой дивизии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

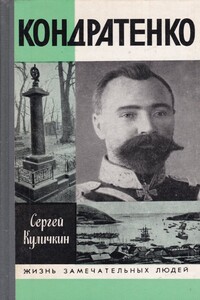

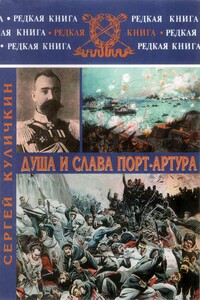

Если можно говорить о подвижничестве применительно к военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура — и был безукоризненным образцом воина-подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался высокий боевой дух, патриотический потенциал русской армии. Такие, как он, неустанно формировали, проводили в жизнь незыблемые понятия о чести, мужестве, благородстве, находчивости русского солдата, офицера, полководца.

Книга, в основу которой положены исторические документы, повествует о жизни и деятельности героя обороны Порт-Артура Романа Исидоровича Кондратенко. Именно под его руководством в кратчайший срок была фактически заново создана система обороны Порт-Артура, он непосредственно руководил отражением четырех штурмов крепости.«Наш генерал» — так называли его солдаты. Тихий и скромный в обыденной жизни, безукоризненно честный и преданный долгу службы, оказавшись в экстремальных условиях реальной войны, он проявил огромную нравственную силу и героизм.

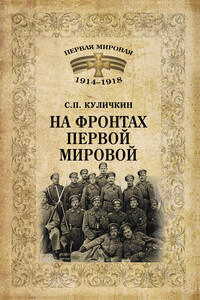

Новая книга С. П. Куличкина представляет собой масштабное исследование предпосылок и хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте. Особое место уделяется знаменитому Брусиловскому прорыву и революционным событиям 1917 г.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.