Ван Гог - [77]

По-видимому, мысль написать такой фон возникла у Ван Гога под влиянием Гогена, который в своем «Автопортрете», присланном ему в подарок, изобразил обои с цветами как «символ девственности», то есть «первобытности» новых художников. Правда, Гоген чаще предпочитал окружать человека откровенно «мифологической», экзотической средой как в Бретани, так тем более в тропиках. Ван Гог предпочитает «преображать» фон в такое отвлеченно мифологическое пространство, символизирующее его отношение к образу. Так он использует этот прием в некоторых портретах, сделанных уже в больнице. Например, «Портрет доктора Рея» (F500, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина), «Портрет почтальона Рулена с цветами на фоне» (несколько вариантов, F435, Мерион, Пенсильвания, вклад Барна; F436, Цюрих, частное собрание; F439, музей Крёллер-Мюллер). Фон здесь служит, как и в «Колыбельной», «функционально» содержательным фактором — выражением любви, преданности, восхищения перед человечностью человека. В самом деле, почему не выразить ему свою признательность и благодарность доктору Рею, проявившему столько чуткости и внимания к нему во время болезни, в виде этого фона, проросшего узорами и орнаментами, какими когда-то расшивали царственные одежды. Почему не расцветить яркими гирляндами фон на портрете Рулена, этого единственного арльского друга, принимавшего его таким, каков он есть, и украсившего его жизнь в Арле добротой и гостеприимством? Ведь цветы так много значили в его жизни, что они должны достаться и его друзьям.

Уже незадолго до конца Ван Гог, возвратившись мыслями к «Колыбельной», делает признание, разъясняющее сокровенную природу его «лубочных» приемов: «Признаюсь — да ты и сам видишь это по «Колыбельной» при всей слабости и неудачности этого опыта, — что если бы у меня хватило сил продолжать в том же духе, я стал бы, пользуясь натурой, писать святых обоего пола, которые казались бы одновременно и людьми другой эпохи и гражданами нынешнего общества и в которых было бы нечто, напоминающее первых христиан» (605, 492).

В целом этот гогеновский период «сочинения» картины остается все же эпизодом в его жизни. Он писал об этом позднее Бернару: «Когда Гоген жил в Арле, я, как тебе известно, раз или два позволил себе увлечься абстракцией — в «Колыбельной» и «Читательнице романов»… Тогда абстракция казалась мне соблазнительной дорогой. Но эта дорога — заколдованная, мой милый: она сразу же упирается в стену» (Б. 21, 565).

Между тем самые взаимоотношения с Гогеном, принявшие довольно скоро тяжелый характер в силу несовместимости этих столь различных людей, окончились трагически, что имело, как известно, роковые последствия для Ван Гога.

Позднее, когда уже накал страстей утих, он, не имея особенного зла против Гогена, все же писал о нем: «Я не раз видел, как он совершает поступки, которых не позволил бы себе ни ты, ни я, — у нас совесть устроена иначе». При этом он считал, что его бывший друг «не только ослеплен очень пылким воображением и, может быть, тщеславием, но в известном смысле и невменяем» (571, 436). Как уже писалось, Ван Гог испытывал к Гогену двойственные чувства: он восхищался им как художником, подчинялся ему как сильной личности, но не мог не испытывать критических эмоций по отношению ко многому, что открылось в процессе их совместной жизни и что подтверждало его предположение относительно расчетливости Гогена и неразборчивости в средствах. Впрочем, у него всегда хватало объективности отнестись к Гогену, как он того заслуживал. «Искусство требует вкусов поестественнее, а характера пострастнее и повеликодушнее, чем у дохлого декадента завсегдатая парижских бульваров. Так вот, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что рядом со мной живет сейчас девственная натура с инстинктами настоящего дикаря. У Гогена честолюбие отступает на задний план перед зовом крови и пола» (Б. 19-а, 562).

Правда, они без конца спорили, и никогда не приходили к согласию, высказывая, как правило, противоположные точки зрения на все вопросы.«…Наши дискуссии наэлектризованы до предела, и после них мы иногда чувствуем себя такими же опустошенными, как разряженная электрическая батарея» (564, 430). Импульсивная противоречивость вангоговской натуры, его вкусов и мышления буквально выводила из себя логичного и рационалистичного Гогена. Он сам вспоминал впоследствии об этом: «Несмотря на все мои старания найти в этом хаотическом сознании какие-то логические основы его критических суждений, я никак не мог объяснить себе противоречий между его живописью и взглядами. Так, например, он бесконечно восхищался Мейссонье и глубоко ненавидел Энгра. Дега приводил его в отчаяние, а Сезанн был просто шарлатаном. Думая о Монтичелли, он плакал. Он приходил в ярость от того, что вынужден был признать у меня большой ум, в то время как лоб мой был слишком маленьким — признак тупости. И при всем этом он проявлял величайшую нежность, вернее даже — какой-то евангельский альтруизм» 56.

В письме Эмилю Бернару он прямо писал: «С Винсентом мы мало в чем сходимся, и вообще, и особенно в живописи. Он восхищается Домье, Добиньи, Зиемом и великим Руссо — людьми, которых я не переношу. И наоборот, он ненавидит Энгра, Рафаэля, Дега — всех, кем я восхищаюсь. Чтобы иметь покой, я отвечаю: господин начальник, вы правы» 57.

Повесть ленинградского писателя Георгия Шубина представляет собой хронологически последовательное описание жизненного пути автора всемирно знаменитых «Похождений бравого солдата Швейка». В повести рассказывается о реальных исторических лицах, с которыми Гашеку приходилось сталкиваться. Биография Гашека очень интересна, богата переломными моментами, круто менявшими его жизненный путь.

Работа Л. Б. Каменева является одной из самых глубоких и интересных работ о Чернышевском. Свежесть и яркость языка ставят последнюю в ряды тех немногочисленных книг, которые с одинаковым успехом и интересом могут быть читаемы и квалифицированными научными кадрами и широкими трудящимися массами. Автор рассматривает Чернышевского, его жизнь революционную деятельность и научные взгляды с момента поступления его в университет до последних его дней. В книге подробно анализируется роль Чернышевского как идеолога крестьянской революции, духовного вождя и идейного вдохновителя разночинцев, его философские, эстетические и литературные взгляды, его влияние на современников и последующие поколения, его трагическая судьба. В конце книги приложена библиография. Аннотация по: Чернышевский / Л. Б. Каменев. — 2-е изд., испр. — М.; Л.: Гос.

В книге автор рассказывает о непростой службе на судах Морского космического флота, океанских походах, о встречах с интересными людьми. Большой любовью рассказывает о своих родителях-тружениках села – честных и трудолюбивых людях; с грустью вспоминает о своём полуголодном военном детстве; о годах учёбы в военном училище, о начале самостоятельной жизни – службе на судах МКФ, с гордостью пронесших флаг нашей страны через моря и океаны. Автор размышляет о судьбе товарищей-сослуживцев и судьбе нашей Родины.

Жизнь фронтмена Sex Pistols Джона Лайдона никогда не была похожа на красочные фильмы о рок-звёздах. Мальчик вырос в трущобах Лондона среди насилия и бедности, а музыкантом стал, скорее, в знак протеста, нежели ради денег и славы. И он не боится об этом открыто говорить. Пронзительная и откровенная история о суровой жизни Лайдона в Англии, о жизни в Sex Pistols и за её пределами.

Нигерия… Вы никогда не задумывались о том, сколько криминала на самом деле происходит в этом опасном государстве Западной Африки? Похищения, терроризм, убийства и пытки. Систематически боевики берут в заложники иностранных граждан с целью получения выкупа. Это – главный способ их заработка. С каждым годом людей пропадает все больше, а шансов спастись все меньше. Автор книги Сергей Медалин пробыл в плену 2 месяца. Как ему удалось остаться в живых и совершить побег, а главное, сохранить рассудок?В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

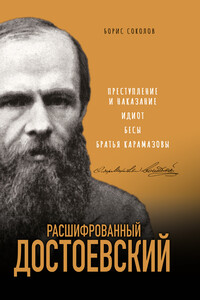

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.