В.Г. Перов - [6]

В небольших картинах середины 60-х годов проявляются большая наблюдательность художника, его замечательный дар рассказчика, умение передать душевное состояние персонажей.

Привлекает своим теплым человеческим отношением к несчастному картина «Гитарист-бобыль» (1865).

В углу захудалого трактира сидит преждевременно состарившийся человек. На столе перед ним стакан, наполовину наполненный вином, и штоф. Положив нога на ногу, он перебирает струны гитары. Во всем его облике чувствуется безвыходность положения, до которого он дошел. У него уже нет интереса ко всему окружающему, кроме вина, которым он заливает свое горе, и единственная радость его - гитара.

Эту же тему художник решает в картине «Учитель рисования» (1866). Печальная судьба известного русского художника-графика Шмелькова, в конце жизни вынужденного ходить по частным урокам, чтобы не умереть голодной смертью, послужила сюжетом для этой картины. Жанровая сцена приобрела социальную остроту. Милый интеллигентный растерянный человек в очках неуверенно сидит у стола, в ожидании барчуков, которых родители захотели приобщить к искусству. Он очень скромен, и ему не по себе в этом роскошном, но холодном доме.

12. Проводы покойника. 1865

В 1865 году Перов создает картину «Проводы покойника», которая стала одним из значительных произведений русского искусства. По словам В. В. Стасова, это - «грозная суровая трагедия» [8] русской жизни 60-х годов.

Выразительно передано художником безысходное горе крестьянской семьи, провожающей в последний путь единственного кормильца семьи. Зима. Крестьянская лошадка медленно, понуро плетется по дороге. Она тащит сани с гробом своего хозяина и его семью. Вся согнувшись под тяжестью горя, правит лошадью вдова умершего, опустив голову, она вся ушла в тяжелую думу. По сторонам грубо сколоченного гроба, перевязанного веревками и прикрытого рогожей, примостились на санях дети.

13. Тройка. Деталь

14. Тройка. 1866

Печально смотрит, обняв гроб, девочка. Напротив - мальчик в огромной меховой отцовской шапке и в отцовском тулупе. Рядом с санями, провожая хозяина в последний путь, бежит собака. Вокруг - холодное безмолвие. Низко спускается мрачная свинцовая туча. Безрадостные печальные краски зимнего пейзажа перекликаются с настроением осиротевшей семьи. Пейзаж здесь одно из главных средств раскрытия содержания картины, он несет эмоционально-психологическую нагрузку. Передаче гнетущего впечатления служит и серо-коричневая гамма картины. Холодный зимний закат, наступление сумерек, безлюдный, унылый и в то же время на редкость поэтичный пейзаж раскрывает нам душевное состояние персонажей картины.

Картину Перова «Проводы покойника» сравнивали современники с описанием сцены похорон из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Она воспринималась как глубокое обобщение тяжелой жизни крестьянства после освобождения от крепостного права. Стасов считал «Проводы покойника» лучшим произведением Перова. Он писал: «…художество вступило тут во всем величии своей настоящей роли, оно рисовало жизнь, оно «объясняло» ее, оно произносило свой приговор над ее явлениями» [9]. Московское Общество поощрения художников после появления картины на выставке присудило ей первую премию.

В следующем, 1866 году Перов создает картину «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду». Трое подростков, запрягшись в сани, везут огромную обледеневшую бочку с водой. Это не беззаботная детская забава, а тяжелый каждодневный труд бедных учеников-мастеровых. Случайный прохожий помогает ребятам, выбившимся из сил, вытащить из ухаба повозку. Впереди бежит дворовая собачонка, единственный друг ребятишек. Как и в «Проводах покойника», здесь также немаловажную роль играет пейзаж. Серые краски зимнего дня. Вьюга, разбитая полозьями заснеженная дорога. Слева во мгле мрачная холодная стена старого монастыря создает ощущение одиночества этих несчастных детей. С большим сочувствием рассказывает художник о судьбе детей, рано хлебнувших горя. В эскизе к картине Перов выразительнее показал детей - они в жалких лохмотьях, с изможденными, голодными лицами. В картине художник сгладил эту остроту эскиза, образы детей получились несколько сентиментальными.

15. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

Почти одновременно с «Тройкой» Перов писал картину «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866). Здесь художник поднимает один из самых острых вопросов общественной жизни России 60-х годов. Бесправное и тяжелое положение женщины в царской России было одной из важнейших тем передовой русской литературы и искусства. Перов, как и все передовые люди того времени, откликнулся на эту тему. В. В. Стасов об этой картине Перова писал: «Не трагедия покуда, но настоящий пролог к трагедии» [10].

В картине изображено первое знакомство купеческой семьи с приехавшей гувернанткой. Молодая девушка, потупив взор, стоит посредине комнаты и вытаскивает из сумки рекомендательное письмо. Ее в упор разглядывает купеческая семья. Впереди важно стоит с тупым лицом хозяин дома и нагло рассматривает «товар». Он вышел навстречу приезжей в халате, не потрудившись переодеться. Столпившиеся за его спиной домочадцы каждый по-своему смотрит и оценивает приезжую. Рассматривают гувернантку и слуги, заглядывающие с любопытством в открытую дверь, в которую вошла приехавшая, но отношение к приезжей у них уже другое, не хозяйское.

Феодосийская картинная галерея - один из самых популярных музеев живописи в нашей стране, наибольшее в мире собрание произведений великого русского художника-мариниста И. К. Айвазовского. Автор путеводителя, главный хранитель фондов галереи С. А. Барсамова расскажет читателю о творческом пути замечательного художника, об истории галереи, поведет по ре залам, где представлены картины И. К. Айвазовского, а также феодосийских художников Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслера, К. Ф. Богаев-ского, М. А. Волошина, М. П. Латри, работы современных советских художников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

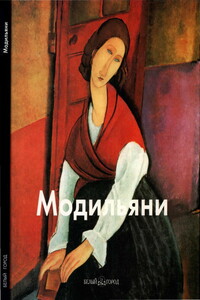

Есть в искусстве Модильяни - совсем негромком, не броском и не слишком эффектном - какая-то особая нота, нежная, трепетная и манящая, которая с первых же мгновений выделяет его из толпы собратьев- художников и притягивает взгляд, заставляя снова и снова вглядываться в чуть поникшие лики его исповедальных портретов, в скорбно заломленные брови его тоскующих женщин и в пустые глазницы его притихших мальчиков и мужчин, обращенные куда-то вглубь и одновременно внутрь себя. Модильяни принадлежит к счастливой породе художников: его искусство очень стильно, изысканно и красиво, но при этом лишено и тени высокомерия и снобизма, оно трепетно и человечно и созвучно биению простого человечьего сердца.

Наше искусствоведение располагает довольно скудными биографическими сведениями о Николае Васильевиче Невреве, а, между тем, это был один из весьма одаренных и очень характерных художников своего времени. Его несправедливо забыли. И все же мастер всегда оставался самим собой, как в области бытового жанра и портрета, так и в области пейзажа и исторической живописи. Совершенствуя свое мастерство, он рос как художник, искал новые сюжеты на всем протяжении своего длинного творческого пути, всю жизнь старался определить свое призвание, обращаясь то к портрету, то к жанру, то к исторической живописи.

В течение первых десятилетий нашего века всего несколько человек преобразили лик мира. Подобно Чаплину в кино, Джойсу в литературе, Фрейду в психологии и Эйнштейну в науке, Пикассо произвел в живописи революцию, ниспровергнув все привычные точки зрения (сокрушая при этом и свои взгляды, если они становились ему помехой). Его роднило с этими новаторами сознание фундаментального различия между предметом и его изображением, из-за которого стало неприемлемым применение языка простого отражения реальности.