В дни войны: Семейная хроника - [47]

Вторым решением по подготовке к отъезду была упаковка картин. Все картины мы вынули из рам и осторожно скрутили по музейным правилам — живописью наружу. Самое большое полотно — «Женский портрет» Петрова-Водкина от 1912-го года. И самое драгоценное. Написанный маслом портрет синеглазой женщины на сине-зеленом фоне. Цвет головы — характерный для П.-В., его ранних картин — золотисто-розово-рыжий. Большая, почти огромная голова — и ничего больше. Чуть видны плечи и одна рука, у шеи — размазана. Под этим портретом я выросла и очень его любила. Папе казалось, что у меня есть сходство с портретом — кроме него никто этого не замечал. Фотография этого портрета (черно-белая) хранится в ЦГАЛИ в Ленинграде. Портрет был в Русском музее на выставке Петрова-Водкина в середине тридцатых годов и тогда же был сделан этот снимок — для архива. Снимок воспроизведен в монографии П.-В., вышедшей в начале шестидесятых годов. Запаковали «Версаль» Александра Бенуа, «Садко» — декорацию Коровина, рисунок пером цыганки — К. Маковского, маленькую акварель М.В. Добужинского, которую я любила рассматривать, написанную очень просто, без деталей, почти эскиз: на большом ящике или сундуке сидит закутанная в платки, шали семья. Сидят согнувшись, опустив головы — как-то безнадежно. Кругом — зима, серые холмы вдали и одно сухое деревцо над ними. Мне с детства казалось, что очень страшно быть бездомными беженцами, и я, глядя на рисунок Добужинского, ощущала с детской радостью контраст жизни беженцев с защищенностью своей жизни, ощущала радость «крыши над головой», и во время ежовщины снова и снова рассматривала акварельку и боялась, что это может быть и нашей судьбой, если до папы доберутся. М.В. Добужинский говорил нам с мужем в Нью-Йорке, что у него было несколько рисунков и акварелей на беженскую тему. Скатали в трубочку чудесную картину малоизвестного художника 19-го века, мастерски написанную: солнечный летний день, деревья, склоненные над рекой, на крутом зеленом берегу — домик. Вдали — лес. Все так солнечно, празднично — сколько мечтаний было связано с этим русским пейзажем. Папа, смеясь, говорил, что купил эту картину из-за громадной золотой рамы. Но какая прелестная картина. Вынули из-под стекла большую акварель молодого человека, во весь рост, в итальянском или албанском костюме с красным шарфом вокруг пояса; запрокинув голову, он льет из глиняного сосуда, подняв его высоко над головой, струю воды или вина, и струя, переливаясь серебристо, падает прямо в его рот…

На деревянных щитах, закрывающих окна магазинов, стали появляться написанные на кусочках бумаги (часто из школьных тетрадей, в клеточку) объявления о продаже имущества в связи с отъездом в эвакуацию. Некоторые объявления говорили о продаже вещей коренных ленинградцев (читай петербуржцев) или о продаже имущества интеллигентной семьи (читай — есть старинные вещи и книги). В некоторых объявлениях перечисляли продаваемые предметы: ковры, фарфор, картины и т. д. Все это явно «недобитые» дворянские петербуржские семьи или их остатки, вдовы, бабушки, дети, если такие сохранились.

На улицах стали появляться люди с саночками, все с теми же детскими саночками, но теперь груженные вещами. Первые признаки начавшейся эвакуации из Ленинграда. Все эти уходящие из Ленинграда тянули свои санки с грудой привязанных к ним вещей в одном направлении — к Финляндскому вокзалу. Иногда двое саночек были связаны вместе, и тогда вещей было очень много — чемоданы, узлы, мешки. С собою уходящие везли своих доходяг — чаще стариков (или выглядевших стариками дистрофиков, почти умерших), как они могли их довезти даже до вокзала живыми, трудно представить. Безумная надежда на чудо.

Эвакуация происходила по льду замерзшего Ладожского озера. От Финляндского вокзала беженцев везли по железной дороге до озера, до станции Борисова Грива. Здесь все (кто не умер до этого) перегружались в грузовики (крытые брезентом) и продолжали путь далее по ледяной трассе до Войбокола — на другом берегу Ладожского озера. Позднее этот ледяной путь через Ладогу стали в печати называть «Дорогой Жизни». Хоть и звучало это высокопарно, но зимой 41 — 42-го года эта была единственная связь с умирающим городом.

К нему, к этому пути спасения тянулись люди, с каждым днем все в большем количестве. К Литейному, как ручейки, стекались люди с гружеными саночками и уже оживленным (в смысле количества идущих) потоком устремлялись к Финляндскому вокзалу. Саночки опрокидывались на снежных ухабинах нерасчищенных заледенелых улиц, узлы и чемоданы рассыпались, их собирали, снова грузили, и возки и дистрофики устремлялись дальше, к спасению. Все были, как одержимые, и несмотря на общую дистрофию, из последних сил старались вырваться из города-могилы. И мы, при виде этого бегства, тоже были захвачены беспокойством и жаждой как можно скорее бежать из умирающего города, пока это еще возможно (лед ведь растает весной), и стали еще более поспешно, теперь лихорадочно, готовиться к отъезду.

Мы тоже приделали к деревянным щитам в нескольких местах центра города объявление о распродаже имущества. Папа тщательно обдумывал текст объявления. Чтобы оно было кратким и понятным, что вещи продаются ценные, семейные, что семья петербуржская. Мы решили продавать все, что нельзя везти в эвакуацию из-за хрупкости, и вещи, которые при бомбежке, даже если сохранится квартира, могут погибнуть.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

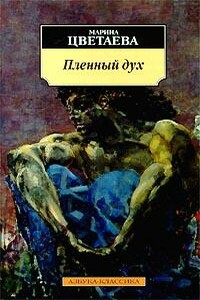

Проза поэта о поэтах... Двойная субъективность, дающая тем не менее максимальное приближение к истинному положению вещей.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.