Тюремные записки - [70]

Но все же убивать ни меня, ни Толю Марченко они не собирались, а тот максимум, до которого рискнули дойти, ни с ним, ни со мной ничего не дал. И внезапно, однажды утром, вызвали Толю Марченко, а после его возвращения — меня. Оказалось, что это выездное заседание суда, на котором мне «за нарушение режима содержания» вновь был определен тюремный режим. Видимо, то же было и у Толи, но мы оба были уже в таком состоянии, что ничего друг другу не сказали. Впрочем, все было ясно. Как в Перми мы с Толей были в разных камерах, так же нас поодиночке судили, и так же этапировали в Чистополь. Сперва Толю, дней через пять — меня, на этот раз одного. Как привезли Толю — не знаю, но когда привезли меня, встречавший, как и раньше, начальник тюрьмы Ахмадеев спросил меня почти с возмущением:

— А почему вас, Григорьянц, опять привезли?

Полуудивление, полувозмущение Ахмадеева, как и его вопрос полтора года назад, почему меня возят со спецконвоем, были не по адресу и скорее забавны, но в этот раз мне хотя бы была понятна их причина. В единственную советскую политическую тюрьму заключенные не попадали самотеком, как в уголовные тюрьмы, во всяком случае из четырех политлагерей строгого режима. Чтобы поддерживать в тюрьме нужную им стабильность, а значит — гораздо большую разобщенность тех, кто находится в двух десятках камер политического коридора в тюрьме, заключенных специально подбирал в зонах куратор от КГБ Калсанов периодически их объезжая и согласовывая стремление начальников колоний от кого-то избавиться с возможностью сохранения спокойствия в тюрьме: не слишком много украинцев, литовцев, евреев, по возможности наиболее далекие друг от друга русские политзаключенные, достаточное количество стукачей. А главное, в Чистопольскую тюрьму больше не привозили никого с особого режима. Если мою голодовку об усах тут же поддержали «особняки» — Аршакян и Навасардян, то далеко не только потому, что были армяне, но главным образом потому, что это было наглое нарушение администрацией прав предусмотренных ИТК. Поэтому же меня сразу поддержал Коля Ивлюшкин. Но это оказалась последняя коллективная голодовка в тюрьме. Если до этого были общие голодовки с требованием вызова врача к Некипелову, нормального получения писем из дому Казачковым, то больше коллективных голодовок и протестов в Чистопольской тюрьме не было. Добилась этого администрация в основном двумя способами. Когда кончился тюремный срок у полосатиков (Юрия Шухевича, Аршакяна, Навасардяна, Марта Никлуса, Приходько), больше из особого режима никого в Чистополь не привозили, а именно эти люди были и наиболее энергичными, отважными, склонными защищать свои права. Остались политзаключенные только со строгого режима, как правило впервые арестованные, менее склонные к коллективным действиям и даже не умеющие наладить стабильную межкамерную связь, что очень заметно по воспоминаниям Михаила Ривкина «Два года на Каме». Теперь уже гораздо более серьезные причины: поломанная охранниками мне рука, наглая фабрикация новых сроков по безобразной тоже новой статье 1883 Порешу и Ивлюшкину, гибель сперва Марка Морозова, а потом и Толи Марченко, вызывали лишь одиночные, а иногда и однодневные голодовки протеста Миши Ривкина, мои, иногда еще кого-то. Принять одного Толю Марченко в совершенно изолированную камеру в Чистополе соглашались, но еще и меня видеть не хотели. Поэтому Савченко мне предлагал полную изоляцию в колонии, а когда опасаясь с моей стороны новой голодовки, протеста все же тайком вернул меня в Чистополь это так возмутило Ахмадеева.

Судя по вопросу Ахмадеева, стремление избавиться от меня у полковника Савченко было так велико, что мое возвращение в Чистополь он с Калсановым не согласовал. А, из-за стремления держать в изоляции от остальной колонии меня и Толю, в 37-ой зоне на полгода не осталось ни изолятора для вновь прибывших, ни ПКТ, ни ШИЗО.

Третий срок в Чистополе я надеялся слегка отдышаться, впереди было еще четыре с половиной года, и я понимал, что так, как я живу в тюрьме вряд ли дождусь конца срока. Меня это не очень тревожило — я действительно не думал, что выйду живым, но все же полагал, что можно быть немного поаккуратнее. Почти сразу же тем не менее попал в карцер, кажется, за нежелание слышать «тыканье» охранников и напоминание им, что нужно говорить «вы». Так же, как для Ривкина фантастическое требование сдавать по восемь сеток в день, для меня, который за три с лишним года не связал ни одной сетки (и мне это и не предлагалось), возможность по желанию администрации начать охранникам говорить мне «ты» — были простым и стандартным поводом для водворения в карцер. Впрочем, в карцере я теперь бывал не так часто, но однажды — попал не в наш, пусть и без досок на полу, но теплый, а в холодный, полуподвальный уголовный. Интересно мне это было очень, заставляло вспоминать первый срок и в особенности Верхнеуральск. Я забегаю несколько вперед — в этот карцер я уже попал весной 86 года, но те наблюдения и выводы так были связаны с политическими и лагерем и тюрьмой, что скажу о них сразу. В уголовных карцерах, с которыми я переговаривался, иногда передавал сообщения от правых моих соседей к левым, в эти дни шла активная подготовка к тюремной голодовке (уголовных в небольшой Чистопольской тюрьме было все же раз в десять больше, чем политических). Нас они в расчет не принимали, считали чужими, да и мне, хоть причина голодовки казалась оправданной (но не могу ее вспомнить), сказать соседям было нечего. Если в политических зонах бывали коллективные протесты и голодовки, пусть не всей колонии, но хотя бы диссидентской ее части, то в тюрьме, из-за тщательного подбора теперь в нее очень разных людей, постоянной их перетасовки по камерам, а, главное, из-за практически не налаженной внутрикамерной связи: только кружка или унитазы, но не тюремная азбука, которой никто на строгом не знал и уж тем более не «кони», то есть не передача сообщений между камерами по воздуху — все это очень разобщало теперь политзаключенных в Чистополе. К тому же почти каждый из них надеялся на передачи, на свидания с родными, на возможность покупки продуктов в тюремном ларьке, не говоря уже о боязни карцера или перевода на строгий режим, и потому и в коридоре при выводе на прогулку или просто у двери громко сказать, чтобы во всех камерах было слышно, практически никто не отваживался. А отрицаловка из уголовников ни на что подобное не надеялась — давно были всего лишены, испугать их было нельзя, и не только во всей тюрьме, но и прямо перекрикиваясь в карцерах обсуждали свои планы. Только какие-то тайные передавались азбукой по стене, или по трубе — и иногда через меня. Когда 80 дней голодал Иосиф Бегун, требуя, чтобы евреи могли содержаться в одной камере, его пока был в состоянии, поддерживал только Миша Ривкин, хотя это не было чисто еврейской проблемой — всех нас помещали в камеры с самыми неблизкими, если не враждебными нам соседями. Когда погиб Марк Морозов, голодовку объявил только Миша Ривкин, но никому этого громко не сказал и, скажем, Сендеров — сосед Марка, я — в соседней камере, но все это по другую сторону коридора, о его голодовке не знали. И даже Толя Марченко, когда объявил свою последнюю смертельную голодовку, которая касалась всех без исключения — освобождение всех политзаключенных, не как рекламная акция перестроечных коммунистических вождей, а как результат борьбы политзаключенных за свое освобождение, долгое время никому не сообщал о своей голодовке и ее цели. Кстати говоря, я думаю, что Ривкин в своих воспоминаниях ошибается, когда полагает, что Толю держали в грязной двухместной камере, расположенной над карцером и каждый день он слышал его шаркающие шаги по коридору для вливания ему искусственного питания. Насколько я понимаю, Толю с первого до последнего дня держали в большой, но максимально изолированной камере, где с одной стороны была лестница, с другой — кабинет начальника отряда. Так что никому через стену он ничего сказать не мог. Соседями у него всегда были стукачи, вроде Осипова, потом он остался один. К тому же это совсем не похоже на Толю, чтобы его каждый день водили по коридору, а он ничего нам не сказал во всеуслышание о своей касающейся всех голодовке. Да на такой риск и никогда бы не пошли гэбисты. Вливали искусственное питание Толе, конечно, прямо в камере.

Первая книга автобиографической трилогии журналиста и литературоведа, председателя правозащитного фонда «Гласность», посвященная его семье, учебе в МГУ и началу коллекционирования, в результате которого возникла крупнейшая в России частная коллекция произведений искусства. Заметную роль в повествовании играют художник Л. Ф. Жегин и искусствовед Н. И. Харджиев, с которыми автора связывало многолетнее плодотворное общение. С. И. Григорьянц описывает также начало своей политической деятельности и дружбу с Виктором Некрасовым, Сергеем Параджановым, Варламом Шаламовым и Еленой Боннэр.

«Я знаю, что мои статьи последних лет у многих вызывают недоумение, у других — даже сожаление. В них много критики людей, с которыми меня теперь хотели бы объединить — некоторыми наиболее известными сегодня диссидентами и правозащитными организациями, казалось бы самыми демократически ориентированными средствами массовой информации и их редакторами и, наконец, правда изредка, даже с деятелями современного демократического движения, которые теперь уже всё понимают, и даже начали иногда говорить правду.

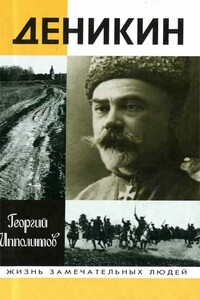

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.