Тува - [4]

Если расколоть слежавшийся сугроб в Кызыле, он окажется похожим на слоеный торт. Темно-серый, почти черный слой — насыпавшаяся сажа, затем слой белый — выпавший снег, потом опять темно-серый, потом — белый… Снега за зиму выпадает немного, зато морозы крепкие, минус сорок не редкость. И по утрам многие школьники замирают возле радио, ожидая услышать объявление диктора, что сегодня из-за мороза занятия в школах отменяются.

В конце апреля — начале мая город обязательно продувают ветры, и не простые, а такие, что валят тополя, срывают шифер с крыш. А после них начинается жаркое, выжигающее все живое лето. Люди стараются поменьше бывать на солнце, некоренные в котловине растения нуждаются в частом поливе, даже елочки, сосны. Коренные здесь — ковыль да полынь, перекати-поле, акация, видимо, тополя и тальник на берегах Енисея…

С одной стороны, место, на котором решили строить Кызыл (первоначально — Белоцарск), удобно, живописно. Где еще быть городу, как не рядом со слиянием двух больших рек — Бий-Хема и Ка-Хема, которые образуют Улуг-Хем (Великая река), более известный как Энэсай (Мать-река) — Енисей. Но, с другой стороны, климат здесь суровый, что называется резкоконтинентальный. Недаром котловина, куда пришли в начале ХХ века русские чиновники, врачи, учителя, солдаты, была почти необитаемой. Лишь несколько юрт кочевников да торговая лавка купца Георгия Сафьянова, стоявшая на том самом месте, где в 1914-м стали строить первый за Саянами город.

Город был основан вскоре после того, как российские министры решили, что край этот выгоден России, и подготовили соответствующие документы, а император Николай Второй во время отдыха в ласковой Ливадии, черкнул на указе о протекторате России над неведомым Урянхайским краем слово «Согласен». Генерал-губернатор Восточной Сибири Князев, узнав о протекторате, схватился за голову: зачем?!

Тува и Россия

Русскую столицу Урянхая назвали красиво — Белоцарск. Правда, под таким названием городок просуществовал недолго — вслед за Россией и в Урянхайском крае разгорелась Гражданская война, побывали здесь и колчаковцы, и армия красных партизан; местные красногвардейцы боролись с феодалами и купцами; в ноябре 1921 года на территорию только что образованной Тувинской Народной Республики (ТНР) вторгалась из Монголии армия генерала Бакича (на деле, около четырех тысяч измотанных месяцами метаний по степям офицеров и казаков), которая почти вся полегла на берегу речки Эле-гест, неподалеку от Белоцарска.

Менялась власть в Урянхайском крае, менялось и название ее столицы. То становилась она Хем-Белдиром (Слияние рек), то Красным Городком. В итоге, в конце 1925 года утвердили название — Кызыл, что в переводе с тюркского означает «Красный».

Довольно долгое время неясен был статус Урянхайского края — ТНР. Одни высказывались за то, что земля эта должна стать частью России, другие за присоединение ее к Монголии и даже Китаю, третьи выступали за независимость, четвертые предлагали объединить Бурятию, Монголию и Туву и в будущем включить это образование в СССР на правах автономной республики. Тянулась неопределенность до конца 1927 года, когда в Китае произошел чанкайшистский переворот и над независимой Монголией нависла угроза китайской оккупации. СССР выступил за сохранение двух отдельных государств — Тувинской и Монгольской Народных Республик; их независимость контролировал Коминтерн.

Мне долго было непонятно юридическое положение русского населения Тувы с 1920-х до 1944 года. С одной стороны, это было суверенное государство, а с другой — русские являлись гражданами СССР, во время Великой Отечественной войны мужчин призывали на фронт (тувинцы же шли на фронт добровольно, и сейчас жива последняя из тех добровольцев — старуха-чабанка). В вышедшей в 1964 году «Истории Тувы» (издательство «Наука») о периоде ТНР было написано скуповато, а о русском населении ТНР и вовсе почти не упоминалось… Отчасти ответ я нашел в книге Нелли Москаленко «Этнополитическая история Тувы в ХХ веке» (то же издательство «Наука», 2004 год).

На учредительном хурале (съезде) 1921 года, где обсуждался вопрос о самоопределении тувинского народа, поднималась проблема статуса русского населения, которое в то время составляло около 12 тыс. человек. «Съезд признал право русского населения объединиться в Советскую автономную колонию, живущую по Конституции Советской России. На первом съезде жителей колонии (февраль 1922 г.) было разработано положение о местном самоуправлении. 13 июля 1922 г. советское правительство официально утвердило положение о самоуправлении русского населения. Русская самоуправляющаяся трудовая колония (РСТК) функционировала на основе Конституции Советской России и Конституции ТНР».

В последующие годы автономию колонии постепенно сокращали и тувинские, и советские власти. Не раз возникали конфликты между РСТК и правительством ТНР. «1927 г. стал переломным в истории РСТК, — пишет Нелли Москаленко. — В ведение государственных органов ТНР передавались торговые и промышленные предприятия, подконтрольные РСТК, а затем были ограничены и функции в области финансового управления, прежде всего сбор налогов, а также в сфере судопроизводства».

«Елтышевы» – семейный эпос Романа Сенчина. Страшный и абсолютно реальный мир, в который попадает семья Елтышевых, – это мир современной российской деревни. Нет, не той деревни, куда принято ездить на уик-энд из больших мегаполисов – пожарить шашлыки и попеть под караоке. А самой настоящей деревни, древней, как сама Россия: без дорог, без лекарств, без удобств и средств к существованию. Деревни, где лишний рот страшнее болезни и за вязанку дров зимой можно поплатиться жизнью. Люди очень быстро теряют человеческий облик, когда сталкиваются с необходимостью выживать.

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», сборников короткой прозы и публицистики. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального бестселлера». Главный герой нового романа «Дождь в Париже» Андрей Топкин, оказавшись в Париже, городе, который, как ему кажется, может вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, почти не выходит из отеля и предается рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность в девяностые, первая любовь и вообще – всё впервые – в столице Тувы, Кызыле.

В новой книге Романа Сенчина две повести – «У моря» и «Русская зима». Обе почти неприкрыто автобиографичны. Герой Сенчина – всегда человек рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной (в центре повести «Русская зима» – девушка, популярный драматург). Как добиться покоя, счастья и «правильности», живя в дисбалансе между мучительным бытом и сомневающейся душой? Проза Сенчина продолжает традицию русской классики: думать, вспоминать, беспокоиться и любить. «Повести объединяет попытка героев изменить свою жизнь, убежать от прошлого.

Серия «Перемены к лучшему» — это сборники реальных позитивных историй из жизни современных писателей. Забыть свою первую любовь невозможно. Была ли она счастливой или несчастной, разделенной или обреченной на непонимание, это чувство навсегда останется в сердце каждого человека, так или иначе повлияв на всю его дальнейшую жизнь. Рассказы из этого сборника совершенно разные — романтичные, грустные, смешные, откровенные… они не оставят равнодушным никого.

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», «Информация», многих сборников короткой прозы. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер». Слом, сбой в «системе жизни» случается в каждой истории, вошедшей в новую книгу Романа Сенчина. Остросоциальный роман «Елтышевы» о распаде семьи признан одним из самых важных высказываний в прозе последнего десятилетия. В повестях и рассказах цикла «Срыв» жизнь героев делится на до и после, реальность предлагает пройти испытания, которые обнажат темные стороны человеческой души и заставят взглянуть по-другому на мир и на себя.

У Романа Сенчина репутация автора, который мастерски ставит острые социальные вопросы и обладает своим ярко выраженным стилем. Лауреат и финалист премий «Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна».В новом романе «Зона затопления» жителей старинных сибирских деревень в спешном порядке переселяют в город – на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится параллели с «Прощанием с Матерой», посвящение Валентину Распутину открывает роман. Люди «зоны» – среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую родину, – не верят, протестуют, смиряются, бунтуют.

Говорят, что аннотация – визитная карточка книги. Не имея оснований не соглашаться с таким утверждением, изложим кратко отличительные особенности книги. В третьем томе «Окрика памяти», как и в предыдущих двух, изданных в 2000 – 2001 годах, автор делится с читателем своими изысканиями по истории науки и техники Зауралья. Не забыта галерея высокоодаренных людей, способных упорно трудиться вне зависимости от трудностей обстановки и обстоятельств их пребывания в ту или иную историческую эпоху. Тематика повествования включает малоизвестные материалы о замечательных инженерах, ученых, архитекторах и предпринимателях минувших веков, оставивших своей яркой деятельностью памятный след в прошлые времена.

Осенью 1960 года в престижном женском колледже Рэдклифф — одной из «Семи сестер» Гарварда — открылась не имевшая аналогов в мире стипендиальная программа для… матерей. С этого момента Рэдклифф стал центром развития феминистского искусства и мысли, придав новый импульс движению за эмансипацию женщин в Америке. Книга Мэгги Доэрти рассказывает историю этого уникального проекта. В центре ее внимания — жизнь пяти стипендиаток колледжа, организовавших группу «Эквиваленты»: поэтесс Энн Секстон и Максин Кумин, писательницы Тилли Олсен, художницы Барбары Свон и скульптора Марианны Пинеды.

Писать в «Русский пионер» Дмитрий Быков начал три года назад и, как многие авторы этого издания, печатал там в основном то, что напечатать где-нибудь ещё было невозможно. Эта книга – откровенные и смелые высказывания на заданную тему. Дмитрий пишет о литературе, любви, будущем и много ещё о чём. Каждая новая страница – часть одной большой системы, структуры, сети: какой – поймёт внимательный читатель.

Краткая рецензия на роман Владимира Михайлова «Беглецы из ниоткуда». Рецензент определяет место новому роману в ряду других космических робинзонад и приходит к выводу, что книга Владимиру Михайлову в целом удалась.

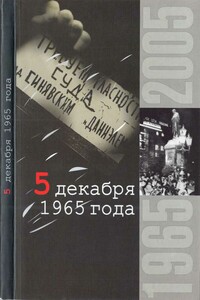

Книга представляет собой дополненное и исправленное издание препринта, выпущенного Обществом «Мемориал» к 30-летию со дня проведения «митинга гласности». Настоящее издание дополнено записями интервью с Ю.Полюсуком, Э.Молчановым, М.Розановой, В.Муравьевым, мемуарами И.Кристи, хранящимися в архиве НИПЦ «Мемориал», отрывками из опубликованных воспоминаний Е.Кушева, А.Левитина (Краснова), Л.Алексеевой, Ю.Глазова, фрагментами самиздатских статей В.Гершуни и Г.Шиманова; корпус публикуемых архивных документов также пополнился рядом ведомственных и комсомольско-партийных материалов, выявленных в последние годы в фонде Общего отдела ЦК КПСС.