Три статьи о еврейском образовании - [4]

Высокая еврейская наука, с которой связаны наши чаяния и без которой тотчас угаснет интерес даже к ивриту, требует, несомненно, очень обширной и глубокой эрудиции.

Зато результатом ее должны быть знания, истинные понятия о человеке, об обществе, о жизни. Дискуссии, заполняющие наши столь оригинальные по форме книги, говорят о человеке сегодняшнем… Что они говорят? — именно это важно. Если они говорят истину, надо заново понять их, осмыслить, присвоить их, пользоваться их словами в нашем повседневном языке. Не стоит беспокоиться: думать — вовсе не означает высказывать нечто догматическое, это значит — выводить суждения на уровень дискуссии. Духовная жизнь существует не в ответах — она в вопросах. Надо, чтобы на самом высоком интеллектуальном уровне пробудилась жажда живых истин, а не один только археологический интерес.

Но для такого преображения иудаизма требуется существование еврейской жизни, еврейского общества и, в конечном счете, еврейского государства. Оно нуждается в институциях. Именно этого в первую очередь ожидают евреи диаспоры от государства Израиль.

В настоящий момент Израиль не соответствует этим ожиданиям. Слишком много повседневных проблем и опасностей рассеивают его внимание. Но пусть, по крайней мере, будет известно, что иудаизм диаспоры не может согласиться с той трактовкой еврейской культуры, которая до сих пор экспортировалась из Израиля. В своих совершенно светских формах она существует всего несколько десятилетий. Она рассматривает иудаизм так, слово у него не было прошлого. Она гордится вычеркиванием тысячелетий экзегетической традиции, потому что отныне может понимать Библию непосредственно, глядя на свою землю. Ее не смущает тривиальность интерпретаций, не имеющих за собой истории. Тем самым лишь подчеркивается ее отличие от цивилизации Запада, историчной по своей сути, — отличие, ощутимое уже со школьной скамьи. Там, на Западе земля слишком родная и знакомая, чтобы можно было усомниться в свидетельствующем о ней языке. Там ценность языка книжной культуры произрастает и основывается на очевидной полезности и привычности языка разговорного. Израиль же, в своих попытках создания единства из различных по своему происхождению и интеллектуальному уровню элементов, кажется огромным всенародным университетом. Европе незнакомо это таинство возрождающейся к жизни земли. Той земли, которая должна быть ценностью нашей истории, но не ее отрицанием, — не в этом ли, в конечном счете, весь сионизм? Но сегодня многие молодые люди в Израиле любят высмеивать сионизм. Вы этого именно добивались, господа скороспелые материалисты?

В Израиле смеются над евреем, который ищет основания своего бытия, над „сомневающимся евреем“. Порождение долгих веков изгнания, приученный доказывать право на собственное существование в мире, опасном поначалу своей жестокостью и враждебностью, затем — своей преувеличенной радушностью и готовностью принять, „сомневающийся еврей“ оказался не у дел в Израиле. Великолепное достижение! Жить, задаваясь вопросом о смысле собственного бытия, оправдывать его миссией, выходящей за пределы биологической безопасности плоти и крови… Разве это присуще лишь еврею в изгнании, и не присуще — просто еврею, или же — просто человеку? Если изгнание способствовало расцвету такой жизни, значит, оно представляет собой великий период еврейской и общечеловеческой истории!

Было бы, конечно, несколько дерзко давать уроки иудаизма из Парижа в Иерусалим. Это не является нашей целью. Но если нас спрашивают о причинах нашей неудачи в деле еврейского образования, надо честно поставить вопрос и искренне ответить на него. Для возрождения интереса к ивриту в диаспоре недостаточно ни щедрых деклараций подслащенного гуманизма, ни криков боли и радостей победителей. Девять десятых еврейского народа ожидают от Израиля — зачастую в наивной форме тоски по Родине — ответа на вопрос „сомневающегося еврея“. Недостаточно просто стереть, растворить этот вопрос поколений в бессознательной активности крестьян и солдат. Нет, никто не хочет умалять их достоинства. Но Израиль не обладает привилегией на мужество и героизм. Их величие, с нашей точки зрения, связано с целями, выводящими человека за рамки биологического порыва. Они делают основания бытия оправданием человеческого существования. Само мужество строителей Израиля стало возможным благодаря этим целям, которые Библия и Талмуд удерживали в их сознании. Соображения, до смешного изысканные и академичные! Но, по крайней мере, они отражают не покойное благополучие буржуазного мира, но Европу, разоренную Гитлером. Израиль не может остаться к нам глухим. Он не может заставить мир признать себя, находясь во враждебном окружении. Он не может обеспечить собственный политический суверенитет, который отвечал бы чаяниям девяти десятых еврейского народа, что остается вне Израиля. Он должен взять на себя ответственность за общую для всех историю. Мы являемся ядром, привязанным к его ногам, но без этого ядра ему не сохранить равновесие.

Если же он не ответит никогда, мы будем свидетелями конца истории. Тогда будут говорить, что в ХХ веке еврейство закончило свой путь двумя способами: одна часть его затерялась среди народов Запада, другая — среди государств Ближнего Востока.

Эмманюэль Левинас (1905-1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М.

Впервые на русском языке публикуются две работы выдающегося французскою философа Эммануэля Левинаса (1906-1996), творчество которою посвящено задаче гуманизации современной философской мысли.

Эмманюэль Левинас (1905–1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

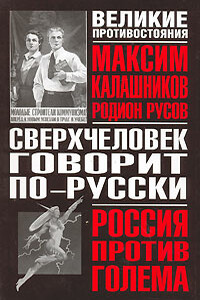

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.