Традиция. Догмат. Обряд - [2]

2. Второй оппонент — это оккультно-эзотерические трактовки церковного Предания, полагающие, что Христос завещал апостолам некоторые тайные доктрины, которые теперь необходимо обнародовать. Предстоящее повествование даст нам несколько поводов для предметной полемики с идеологией оккультизма. Пока же замечу лишь, что строится она на исходном, вполне очевидном, а потому — просто глупом противоречии. “Эзотеричность” теософии объясняется необходимостью скрывать “тайные знания” от религиозно невежественной толпы. Но можно ли сказать, что толпы сегодняшних американцев или жителей постсоветской России более духовно просвещены, чем носители античной или средневековой культуры? От людей, чей быт и образ жизни был всецело пропитан религией — “эзотерику” надо было скрывать. А вполне стандартных атеистов можно приглашать в “дома культуры” для выдачи им “сверхсекретных знаний”! Итак, что именно составляет предмет христианского Предания и допускают ли раннехристианские свидетельства о Предании оккультную интерпретацию — об этом тоже пойдет речь в этой книге.

3. И, наконец, третья идеология, в постоянной полемике с которой будет развертываться повествование — это атеистически-светское гнушение церковной “обрядностью” и “догматикой,” полагающее, что “главное — иметь в сердце какую-нибудь веру.” Нашей задачей будет доказать, что многовековое развитие христианской церковной жизни всецело следовало учению Иисуса Христа.

Изменение значения духовных терминов.

Наш разговор тем сложнее, что в Новое время произошла порча того языка, на котором говорит Церковь. Литература христианского средневековья для современного светского читателя в значительной мере “иероглифична.” Ключевые слова благодать, искушение, подвиг, грех, спасение, смирение, страсть, прелесть для современного читателя изменили свой прежний смысл и иногда воспринимаются в противоположном значении. Слова ортодоксальный, догматический, традиционный приобрели отрицательную окраску. В слове “обряд” также стало слышаться что-то холодное и мертвое. Напротив, слово еретик вдруг стало респектабельным, превратившись в синоним “свободомыслящего,” творческого человека.

В Церкви же понимание этих слов осталось прежним. Но именно тождество слов мешает заметить различие стоящих за ними смыслов, а, следовательно, мешает вести диалог. Те смыслы, которые вкладывает в эти слова современная журналистика, известны каждому, учившемуся в светской школе. Одна из целей настоящей книги — выяснить и объяснить, как Церковь понимает эти слова. Но это будет не филологическая работа, не историческое исследование источников, и предстоит нам не спор о словах. Почему столь упорна Церковь в отстаивании своей веры? Почему несмотря на прошедшие тысячелетия она повторяет одни и те же мысли? Почему несмотря на свою неизменность, она все же не осталась в “средневековом” прошлом? — вот некоторые из тех вопросов, о которых пойдет речь в этой книге.

Ценность Православия.

Вопрос о церковной традиции и религиозном консерватизме находится в числе тех вопросов, которые вызывают наиболее резкие дискуссии среди светских людей, всматривающихся в религиозную жизнь. У каждого есть свои страхи и свои надежды. Одних пугает фундаментализм, других страшит модернизм. Кого-то радует кажущаяся неизменность внешних форм духовной традиции (понимаемая как этнографическая самоидентичность), а другого она беспокоит.

Не надо стыдится Православия и считать, что его надо перекраивать в угоду мистическим, интеллектуальным или политическим модам. Историки отказались от плоского европоцентризма, каким он был в 19 веке. Сегодня индиец получил право быть индийцем, и его отличительность от итальянца не воспринимается как некая ущербность. И в том, что японец не похож на немца, уже не усматривают отсталость и недостаток. Осталось сделать еще один шаг и признать, что русский имеет право быть русским, и православный имеет право быть православным христианином.

Сегодня в России Православие — непонятная религия. Русские люди больше знают об у-шу или карма-йоге, чем о Православии. Книжные лотки забиты пропагандистскими изложениями самых диких языческих или протестантских вероучений. Позвольте же и мне предложить опыт Православной апологетики. Именно: не ученого богословского исследования, а апологетики.

Разговор о Предании важен и помимо всякой полемики со “внешними.” Он важен и для нас самих, для людей, уже вошедших в православие. Для Церкви необходим разговор о том, как воплощать свое Предание в нехристианском мире.

Предмет Предания

Когда Бог касается человека, тот меняется. Под коростой внешнего благополучия, за активизмом внешнего делания жизненно важно заметить “внутреннего человека,” которому тем тяжелее дышать, чем суетливее человек исполняет свои социальные роли.

Чтобы раскрыть в себе “человека, который может верить в Бога,” надо стяжать такие внутренние качества, которые сделали бы сердце прозрачным для проникновения в него света Божественной благодати. Тогда в душу входит опыт несравненной новизны, опыт, несопоставимый ни с чем из того, среди чего привык жить человек внешний. Традиция сталкивает человека с недостижимым “другим,” равнозначным безбрежному полю опыта. Всякое сообщение о традиции сообщает с неведомым. Свежий ветер традиции не задерживается в казематах позитивистского сознания, он возвращает человеку интимное соединение с миром. Традиция говорит каждому, кто хочет знать и быть воистину: мало человеком уродиться, надо еще родить в себе человека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

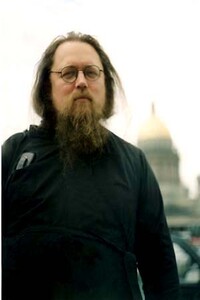

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диакон Андрей Кураев – профессор Московской Духовной Академии, член Синодальной Богословской Комиссии, старший научный сотрудник кафедры религиоведения МГУ.Должен ли православный педагог, работающий в обычной школе, враждовать с учителем биологии? Или же в учительской комнате можно спокойно объясниться с коллегой, не вынося в классы различие позиций? Предлагаемые статьи на тему о соотношении эволюционистской теории и православной мысли дадут возможность православным людям: а) избежать дискуссии через пояснение того, что теория эволюции и Библия дают разные ответы - но разные же и вопросы, а потому не стоит говорить о несовместимости б) дадут аргументы в случае, если дискуссия все же началась; в) помогут избежать излишней запальчивости в полемике.

«Богоматерь явила всем неизреченную бездну любви Божией к людям. Благодаря Ей прекратилась наша долговечная вражда с Творцом. Благодаря Ей было устроено наше с Ним примирение, нам были дарованы мир и благодать, вместе с Ангелами ликуют люди, и мы, прежде осужденные, стали чадами Божиими. С Неё мы сорвали гроздь жизни; от Неё взяли отрасль нетления. Она стала посредницей для нас во всех благах. В Ней Бог стал человеком и человек — Богом» (преподобный Иоанн Дамаскин).

Сборник прозы писателя, публициста и кинорежиссёра Александра Богатырёва «У Бога и полынь сладка» знакомит с новыми героями, показывает их судьбы, раскрывает переживания. Старые и молодые, живущие в России или за границей, счастливые и несчастные, прошлое и настоящее — все и всё интересно автору. О ком бы он ни рассказывал, всегда следует явный или подразумеваемый вывод: главное дело человека, живущего на земле, — его забота о спасении души.

Татьяне Ивановне (Клименко) 5/XII-45 Получил от Вас короткую записочку унылую. "Вскую прискорбна еси", родная душа? Что есть, то есть и внутри в себе, и во вне. Немного лучше, немного хуже, переночевали в «гостинице» и айда дальше, домой. Слава Богу за все. Помните совет Игнатия Брянчанинова: твердите эту фразу [«слава Богу за все»], сначала хотя с большим принуждением, а потом сердце согреется и будет легче. Как бы ни было тяжело, а могло бы, и многим именно и есть, гораздо тяжелее, чем Вам в данное время.

Паломничество по святым местам – это многовековая православная традиция. Паломники всегда стремились приобщиться к святыням, которыми известна Россия. В настоящее время традиция паломничеств постепенно возрождается и приобретает все большую значимость.Данное издание представляет собой путеводитель по святым местам Москвы и Подмосковья: монастыри, храмы, святые источники. Книга рассказывает о подвигах и чудесах святых, об истории создания монастырей или храмов, о чудотворных иконах и целительной силе воды из святых источников, а также дает краткие сведения о том, как добраться до той или иной святыни.

В предлагаемом пособии рассмотрены: предыстория и история богослужебного пения от Ветхою Завета до наших дней, философски-музыкальные системы античного и византийского мира, особенности и судьбы богослужебного пения на Западе, его происхождение и формы на Руси, композиторское творчество и, наконец, возрождение древнерусской певческой традиции в связи с естественным стремлением социально-культурных структур к воцерковлению, что немыслимо вне конкретного восстановления самой идеи православной общины.Пособие предназначено для слушателей духовных шкал и всех, интересующихся историей церковной музыки.Настоящее издание осуществляется в рамках реализации программы Круглого стола по религиозному образованию в Русской Православной Церкви, созданного Отделом внешних церковных сношений Московского Патриархата, в сотрудничестве со Всемирным Советом Церквей.Круглым столом разработан ряд проектов, к числу которых принадлежит и предложенная Учебным комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви программа подготовки и издания учебно-богословской литературы для духовных школ.

Типикон, в православной литургике — книга, содержащая главным образом устав богослужения. В Типиконе находится также месяцеслов с Марковыми главами, соединяющими подвижный и неподвижный годовые богослужебные круги; правила о постах; правила монастырского общежития и указания о совершении храмовых праздников; трапезе и других сторонах церковной и монастырской жизни.Типикон, сиречь, изображение церковнаго последования во Иерусалиме Святыя Лавры, преподобнаго и богоноснаго отца нашего Саввы. Тожде последование бывает и в прочих во Иерусалиме честных обителех: подобне и в прочих святых Божиих церквах.