«То было давно… там… в России…» - [155]

Полицмейстер внезапно понизил свой бас до шепота:

— Дело-то какое тут на днях вышло, в Епишкиных-то номерах… Помер один, здоровый такой; я его знаю. Я приехал. Вхожу — постель. Лежит труп, ну, половые, лакеи, полиция, пристав, следователь. Битком. Вижу — и она тут, узнал — знаменитая. Прямо дрожит от страму. Я посмотрел на нее да как крикну: «А вам чего здесь, сударыня, надо? Вон отсюда!» — Ну, она и рада. Поняла… А то бы — газеты… Ну, и прощай, муж узнает.

Полицмейстер выпил порционную, съел стерлядку кольчиком, усмехнулся:

— А вот гляди, што сейчас со мной Егор Иванов зачнет делать… Вот гляди: даю двадцать пять рублей, смотри, что будет.

— Герой! — позвал он полового. — Получи, да принеси газету.

Герой проворно принес сдачу под салфеткой и газету.

Огарев считает сдачу, смотрит счет. Говорит сердито:

— Ну вот. Смотри. Тут поросенок холодный приписан, а мы его и не ели, видишь. Нешто я ел, Михайло Провыч?

— Нет, — отвечает, смеясь, Садовский. — Не ели.

— Позови-ка Егора!

Половой бежит.

Подходит Мочалов. В руках у него блюдо с холодным поросенком.

— Ваше превосходительство, — говорит Мочалов. — Ошибочка вышла. Верно изволили гневаться. Поросеночек нынче холодный — прямо сливки, давно таких не было, а мы замешкались вам подать, хотя поставили уже в счетец… Простите милосердно, ваше превосходительство…

— Давай сюда твоего поросенка, — говорит полицмейстер. — А ну-ка, нальем порционную, Михайло Провыч, под этого холодного поросячьего сына…

И полицмейстер снова завтракает с отменным аппетитом.

— Знаем мы гостей наших, Михайло Провыч, — рассказывал Мочалов Садовскому, когда полицмейстер ушел. — Ведь это каждый раз, вот уже четырнадцатый год идет… Хороший человек, сердиться любит… Если ему все правильно — скучает он, ругать некого. Ходить перестает… А вот накричит на меня — «в Сибирь сошлю, в тюрьму», — ему это самое и оченно приятно… А то говорит: «Побожись-ка, что сдача верна», а я отвечу: «Как можно божиться, ваше превосходительство, в эдаком деле, из-за денег. Вера человека ко Господу совсем часть иная, душевная». — «Вот это ты правильно, Егор, говоришь: у Господа, скажем, Лефортовская часть, а у вас… — тьфу ты, все проклятые пожарные мысли в голову лезут… Все перепутал… У Господа-то на каланче… тьфу, что они мне в голову лезут…» Вот у нас какие с им разговоры.

Егор Иванович при этом тихо и ласково посмеялся:

— До чего они пожары любят. Стоючи в коляске, прямо летит. Ну и, правду сказать, тушить ловок, верно. У него дело пожарное поставлено хорошо. Как на войну едет — с огнем сражаться. Он и на войне был, Георгия получил. Еще: если что ему скажешь про сирот — плачет. Сирот любит и еще птиц. Пулярку там, курицу, индейку — никак не ест. «Что ты, разве можно, — говорит. — Яйцо у курицы отнимают — яйцо есть, а потом и ее жрать, ведь это же просто подло…»

А вот — приемная московского полицмейстера Огарева. Каждый проситель входит отдельно. Слышится из-за дверей кабинета хриплый бас начальника.

— Да ты что? Да я тебя, да ты мне, да я…

Посреди комнаты, у стола, стоит полицмейстер. Перед ним кругленький, небольшого роста, с лисьими глазками московский домовладелец Мелюшин.

— Ваше превосходительство, — говорит Мелюшин. — Вот сын отбывает, в Подольск отправили. Без отца там… В Москву если бы перевели, на праздники пришел бы повидать, а то избалуется там один… Похлопочите, окажите милость…

Мелюшин роняет к ногам полицмейстера толстый пакет.

— Это ты что? Подыми-ка!

Мелюшин падает на колени, плача:

— Не погубите, ваше превосходительство! Осмелился, прямо сам не знаю, как и что…

— Дай-ка сюда, — говорит Огарев, берет пакет, разрывает. — Деньги тут. Сколько?

— Пять тыщ, — отвечает побледневший Мелюшин; плачет, повторяя: — Не виноват, простите… Сын… Никому не скажу, ей-Богу, никому… — и он бьет себя в грудь.

А Огарев считает деньги:

— Пять тысяч, верно. Ну-ка, ты, первой гильдии, давай-ка еще пять и всем говори, коли хошь, — на всю Москву ори…

Изумленный Мелюшин лезет в карман и достает еще пять тысяч.

Огарев садится за стол, надевает очки, звонит звонком. Приходит его военный человек — и здоровенный же! — как морж с усами.

— Ну-ка, давай сургуч!

Морж усатый зажигает свечу. Полицмейстер что-то пишет, вкладывает деньги и письмо в большой конверт. Капает на конверт сургучом, берет печать у своего военного человека и лижет ее.

— Тю-тю, да она мокрая!..

— Я уж лизал, ваше превосходительство, — рявкает тут его здоровенный усач.

Огарев встает, подходит к Мелюшину.

— Ты купец первой гильдии, московский домовладелец, ты, батюшка, человек богатый. Отнеси-ка ты этот пакет в сиротский дом, что на Девичьем Поле, и там возьми расписку. А в письме сказано, что ты, Мелюшин, жертвуешь сиротам десять тысяч рублей. Понял? И знай: сын твой здесь будет, в Спасских. Но ежели мне скажут, что он по трактирам да скачкам, так я его, Мелюшкина сына, я его… Вся кутиловка из головы выскочит… Ведь я вас всех знаю, купцов, и православных, и прочих… У меня приятель был, Куперник. Голова-человек, умный. Он рассказывал мне — Моисей у них был в старину, так вот к нему приходили такие-то — тоже со взятками. А он поглядит да скажет: «Хге», — и из того дух вон… Погоди, думаю. И пришел ко мне мой приятель Куперник, что и ты, — взятку дать. А я на него поглядел, набрал воздуху в грудь да как гаркну: «Хге», — он так и сел на пол, да и елозит-елозит… Я смотрю — до чего смешно он елозит и встать не может… Так, веришь ли, от моего «хге» его в больницу увезли. Вот ведь как в старину бывало…

Рисующий писатель и художник, обращающийся к литературному творчеству, – явления не такие уж редкие. Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Репин, Рерих – имена, которые мгновенно приходят на память. За ними вспоминаются другие, очень и очень многие – и какие имена! – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гете, Гюго, Киплинг и длинный ряд русских писателей и художников. Многие художники тонко чувствуют слово и умело пользуются им. Чаще всего литературный талант художника воплощается в жанре мемуаров, в письмах. Гораздо менее известны литературные произведения художников, написанные в безусловно художественных, беллетристических жанрах.

В книге впервые с большой полнотой представлено литературное наследие выдающегося русского художника Константина Алексеевича Коровина (1861–1939). Его воспоминания о жизни, о современниках (в частности, о Чехове, Шаляпине, Саврасове, Врубеле, Серове, Левитане), очерки о путешествиях, автобиографические рассказы согреты любовью к Родине, русской природе и людям, встреченным на жизненном пути.Первое издание (1971) было тепло принято читателями и прессой. Обдумывая второе издание, создатели книги — известный ученый и коллекционер, лауреат Государственной премии СССР Илья Самойлович Зильберштейн (1905–1988) и Владимир Алексеевич Самков (1924–1983) предполагали дополнить ее, учтя высказанные пожелания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жил-был на свете обыкновенный мальчик по прозвищу Клепа. Больше всего на свете он любил сочинять и рассказывать невероятные истории. Но Клепа и представить себе не мог, в какую историю попадет он сам, променяв путевку в лагерь на поездку в Кудрино к тетушке Марго. Родители надеялись, что ребенок тихо-мирно отдохнет на свежем воздухе, загорит как следует. Но у Клепы и его таксы Зубастика другие планы на каникулы.

Без аннотации Мохан Ракеш — индийский писатель. Выступил в печати в 1945 г. В рассказах М. Ракеша, посвященных в основном жизни средних городских слоев, обличаются теневые стороны индийской действительности. В сборник вошли такие произведения как: Запретная черта, Хозяин пепелища, Жена художника, Лепешки для мужа и др.

Без аннотации Рассказы молодого индийского прозаика переносят нас в глухие индийские селения, в их глинобитные хижины, где под каждой соломенной кровлей — свои заботы, радости и печали. Красочно и правдиво изображает автор жизнь и труд, народную мудрость и старинные обычаи индийских крестьян. О печальной истории юной танцовщицы Чамелии, о верной любви Кумарии и Пьярии, о старом деревенском силаче — хозяине Гульяры, о горестной жизни нищего певца Баркаса и о многих других судьбах рассказывает эта книга.

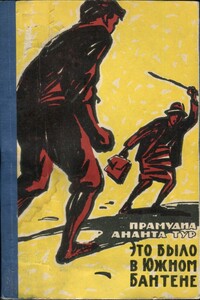

Без аннотации Предлагаемая вниманию читателей книга «Это было в Южном Бантене» выпущена в свет индонезийским министерством общественных работ и трудовых резервов. Она предназначена в основном для сельского населения и в доходчивой форме разъясняет необходимость взаимопомощи и совместных усилий в борьбе против дарульисламовских банд и в строительстве мирной жизни. Действие книги происходит в одном из районов Западной Явы, где до сих пор бесчинствуют дарульисламовцы — совершают налеты на деревни, поджигают дома, грабят и убивают мирных жителей.

Повесть известного китайского писателя Чжан Сяньляна «Женщина — половинка мужчины» — не только откровенный разговор о самых интимных сторонах человеческой жизни, но и свидетельство человека, тонкой, поэтически одаренной личности, лучшие свои годы проведшего в лагерях.

Меня мачеха убила, Мой отец меня же съел. Моя милая сестричка Мои косточки собрала, Во платочек их связала И под деревцем сложила. Чивик, чивик! Что я за славная птичка! (Сказка о заколдованном дереве. Якоб и Вильгельм Гримм) Впервые в России: полное собрание сказок, собранных братьями Гримм в неадаптированном варианте для взрослых! Многие известные сказки в оригинале заканчиваются вовсе не счастливо. Дело в том, что в братья Гримм писали свои произведения для взрослых, поэтому сюжеты неадаптированных версий «Золушки», «Белоснежки» и многих других добрых детских сказок легко могли бы лечь в основу сценария современного фильма ужасов. Сестры Золушки обрезают себе часть ступни, чтобы влезть в хрустальную туфельку, принц из сказки про Рапунцель выкалывает себе ветками глаза, а «добрые» родители Гензеля и Гретель отрубают своим детям руки и ноги.