Тит Беренику не любил - [23]

— А у англичан есть великие поэты? — ни с того ни с сего осмелился он тихонько спросить.

— Не могу вам сказать. Я читаю только тех англичан, которые пишут на латыни. Поэты же, должно быть, изъясняются на своем родном языке.

Амон был способен вникать в другого человека до тех пор, пока не возмутится его вера и не вытолкнет его прочь.

На двадцатый день Жан наконец решился показать свою оду сначала друзьям, а потом и кузену. Уверенный в своем таланте, он без страха вглядывался в их лица. Ему щедро аплодировали. А когда в Париж вернулся Франсуа, Жан с гордостью сказал ему, что ода будет напечатана.

— Ну, теперь тебе проложена дорожка!

Первый раз он говорит Жану «ты». Что кроется за этим: ревнивая снисходительность или бурная радость? Жан не торопится с выводами, широко улыбается Франсуа и приглашает отметить событие.

Благодаря оде Жана впервые коснулась слава. Ему двадцать один год. Отныне, просыпаясь по утрам, он наслаждается непривычным ощущением и даже самим словом «слава». Не открывая глаз, видит в туманной дали свое изваяние: то в виде бюста, то в виде статуи во весь рост, в длинной развевающейся мантии. Полусонное сознание дополняет образ криком чаек, кружащих над Сеной. Дни начинаются с того, что это видение все приближается, попирая безвестность. Наконец-то.

Он рассказывает приятелям в трактире о своем успехе, обсуждает с ними, в каком бы жанре ему лучше утвердиться. Лафонтен признается, что так и не смог выбрать и постоянно мечется от сказки к новелле, от новеллы к басне. А Буало говорит, что король затеял большое строительство в Версале, который скоро превратится в место театральных и прочих развлечений. Поэтому вернейший способ проникнуть туда — это стать драматургом, хотя опять-таки придется делать выбор между трагедией и комедией. Жан ловит каждое слово. Прислушивается ко всем доводам. Количество вариантов сокращается на глазах, но мыслям о театре мешает торжественно-галантный тон, который он усвоил в стихах. Вряд ли такой язык годится для сцены. Франсуа на эти сомнения отвечает, что с его талантом он может браться за что угодно.

— Взгляните на Мольера — никого скучнее и серьезнее его, а комедии он пишет превосходные.

— Познакомите меня с ним?

— Пожалуйста. Мы непременно повстречаем его тут на днях. Его ни с кем не спутаешь — он пьет одно молоко.

— Молоко?

— Он очень болен. Ну и кроме того, по этому признаку его сразу везде узнают.

В Жане боролись сострадание, смущение и чуть ли не презрение. Его поразило и огорчило, что Мольер живет, как младенец, а если его молоко — такой же способ привлечь внимание, как какая-нибудь вычурная шляпа, — это лишь подтверждение того, что талант не помеха позерству.

Но проходит вечер за вечером, а Мольера все не видно. Ночами Жан трудится не меньше, чем днем, не потому, что пишет, а потому, что плетет свои сети. Это особая наука, доступная не каждому. Тут надо уметь выгодно себя подать, понравиться, с апломбом рассуждать. И так легко оступиться. Друзья его — люди искушенные, кроме того, у них есть богатые братья со связями или высокие покровители. Не то что у него. Да, у него тоже есть кузен, которому он и обязан публикацией, но это всего лишь кузен, а у того есть брат родной, который поважнее Жана. Ему всегда придется прилагать усилия, всегда быть начеку, писать, пробиваться, творить, показывать себя, биться на всех фронтах и ни на кого не рассчитывать. Он научился сам говорить на людях о себе: кто он такой, что сделал, что намерен делать. Под одобрительными взглядами приятелей он тщательно рассчитывает, выверяет каждый шаг. Хорошенько подумав, сам и вместе с друзьями, он временно меняет манеру поведения: смирение на надменность; самодовольный вид приманивает людей, точно мед; и, если ты сам на себя взираешь гордо, то заражаешь этой гордостью других. Она им придает уверенности, льстит их самолюбию. За это они благодарны, и это начало любви. Скромность же ничего не дает. Порой он слышит пересуды за спиной и колкие упреки — в том, что он отрекся от всего, чему его учили, в высокомерии, неблагодарности.

— Завидуют! — чеканит Лафонтен. — Завидуют, и только.

Следующим летом Жан уезжает в Юзес. Он весь в долгах, все, что имел, и более того ушло на вино и наряды. Кузен давно говорил, что ему, вероятно, ничего не останется, кроме как жить на церковный доход, стать священником. При этом можно не менять образ жизни, вон как Франсуа, но вряд ли совесть Жана окажется столь же уступчивой.

Так жарко ему никогда еще не было. Впервые в жизни он всей кожей ощущал горячий пот, впервые наблюдал, как наливаются золотом хлеба. Иногда в самый зной раскаляясь почти добела, как металл. В письмах к друзьям он на все это жаловался, но в глубине души был рад — ему открывались новые, яркие чувства, благодаря чему, быть может, он еще глубже вникнет в суть произведений, созданных под жарким небом Рима и Афин. Трагедии Эсхила и Софокла несовместимы с холодом, с дождем.

Ему не так уж хочется на море. Довольно мысленным взором, издалека увидеть эту водную дорогу, ведущую в Италию и Грецию. В письмах он рассказывает о пении цикад, перекрывающем все прочие звуки, в том числе его собственный голос, когда он перечитывает вслух свои стихи. Неумолчный стрекот так плотно накрывает все вокруг железной крышей, что во время работы ему приходится выстраивать особый купол внутри этого колпака, настраивать в себе особый слух, еще более чуткий к пульсированию слогов. Со временем он замечает, что в нем наметилось языковое раздвоение. Рядом с парижским языком, изысканным, галантным и цветистым, которым он пишет свои письма, появился другой. Протяжный, прозрачный, в котором поток текучих гласных побеждает дробь согласных. Тот, на котором говорит местный люд и который он понимает, поскольку знает итальянский и испанский. Он делится с Лафонтеном своим открытием: как хорошо получается, если не опускать в стихе немые гласные; какая музыка рождается из чередования открытых и закрытых слогов, — музыка, которую он прежде почти не замечал. И восторгается: это же просто чудо! Лафонтен с ним согласен, поощряет его, однако Жан по временам немеет, скованный цикадным треском, и впадает в отчаяние. Не только стиль, но и голос должен он обрести, а это так трудно, когда ты вдали от Парижа, затерянный в глуши, среди полей.

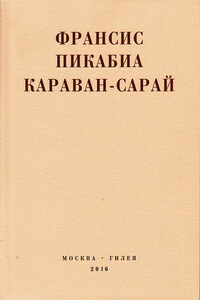

Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.

В системе исправительно-трудовых учреждений Советская власть повседневно ведет гуманную, бескорыстную, связанную с огромными трудностями всестороннюю педагогическую работу по перевоспитанию недавних убийц, грабителей, воров, по возвращению их в ряды, честных советских тружеников. К сожалению, эта малоизвестная область благороднейшей социально-преобразовательной деятельности Советской власти не получила достаточно широкого отображения в нашей художественной литературе. Предлагаемая вниманию читателей книга «Незримый поединок» в какой-то мере восполняет этот пробел.

У той, что за стеклом - мои глаза. Безумные, насмешливые, горящие живым огнем, а в другой миг - непроницаемые, как черное стекло. Я смотрю, а за моей спиной трепещут тени.

Мать и маленький сын. «Неполная семья». Может ли жизнь в такой семье быть по-настоящему полной и счастливой? Да, может. Она может быть удивительной, почти сказочной – если не замыкаться на своих невзгодах, если душа матери открыта миру так же, как душа ребенка…В книге множество сюжетных линий, она многомерна и поэтична. «Наши зимы и лета…» открывают глаза на самоценность каждого мгновения жизни.Книга адресована родителям, психологам и самому широкому кругу читателей – всем, кому интересен мир детской души и кто сам был рёбенком…