Теория романа - [9]

3. Эпопея и роман

Стих и проза как средства выражения. Тотальность как данность и как заданность. Мир объективных структур. Тип героя

Эпопея и роман, две формы большой эпики, отличаются друг от друга не авторским подходом, а той историко-философской данностью, с которой автор имеет дело в творчестве. Роман — это эпопея эпохи, у которой больше нет непосредственного ощущения экстенсивной тотальности жизни, для которой жизненная имманентность смысла стала проблемой, но которая все-таки тяготеет к тотальности. Видеть в стихе или в прозе единственный решающий признак жанра значит подходить к этому вопросу поверхностно и лишь с узко художественных позиций. Ни для эпопеи, ни для трагедии стих не является главным конструктивным фактором, но это важный симптом и, подобно азотной кислоте, помогает определить металл: он дает возможность наилучшим образом заглянуть в суть этих жанров. Стих в трагедии резок и суров, он тяготеет к изоляции, к созданию дистанций. Он погружает героев в глубокое одиночество, не допускает никаких иных отношений между ними, кроме отношений борьбы и уничтожения; в лирике этого стиха может звучать отчаяние и упоение начала и конца пути, в ней может отражаться неизмеримая глубина бездны, над которой парит существенность, но в этом стихе никогда не возникнет, как это иногда бывает в прозе, чисто душевное, чисто человеческое согласие между персонажами, никогда отчаяние не обернется элегией, а упоение — тоской по собственным вершинам, никогда душа, охваченная тщеславием, не попытается измерить свою глубину, глядясь в нее как в зеркало. Стих в драме, примерно так говорит Шиллер в письме к Гете, разоблачает любую тривиальность в трагическом замысле, он обладает специфической остротой и весомостью, перед которыми не может устоять ничто просто "живое", то есть драматически пошлое; обыкновенный контраст языка и содержания неизбежно выявит пошлость. Стих в эпике тоже создает дистанции, однако в жизненную сферу они приносят радость и облегчение, ведут к ослаблению недостойных уз, стесняющих и людей и вещи, к устранению удушающей и угнетающей атмосферы, нависающей над жизнью и рассеивающейся лишь в некоторые блаженные моменты, — и как раз такие моменты должны благодаря создаваемым в стихе дистанциям стать жизненной нормой. Таким образом, стих работает здесь в противоположном направлении, хотя непосредственный результат тот же самый: исключить все пошлое, приблизиться к сущности жанра. Ибо в сфере жизни, для эпики пошлость — это тяжесть, а для трагедии — это легкость. Объективным свидетельством того, что полное удаление всего жизненного есть не пустое абстрагирование, а становление Сущности, может быть лишь плотность, которую обретают эти столь далекие от жизни творения: только если их существование (вопреки всяким сравнениям с жизнью) оказывается более полным, значительным и завершенным, чем этого следовало ожидать от любого стремления к осуществлению, — можно ясно ощутить, что трагическая стилизация совершилась; и всякая легкость или бледность, не имеющая, однако, ничего общего с обывательским понятием безжизненности, показывает, что здесь нет истинно трагического мироощущения, и при всей психологической тонкости и индивидуальном лирическом мастерстве выявляет пошлость произведения.

Для жизни же вещей тяжесть означает отсутствие непосредственного данного смысла вещей, безнадежное блуждание в бессмысленных причинных связях, прозябание в бесплодной близости к земле и удаленности от неба, тщетность любых попыток вырваться из объятий грубой вещественности, — то есть то, что извечно стремились преодолеть лучшие имманентные силы жизни; на оценочном языке формы это и называется пошлостью. Блаженно сущая тотальность организуется в предустановленной гармонии эпического стиха: уже в долитературную эпоху, в процессе мифологического охвата всей жизни бытие очистилось от пошлой тяжести, и в стихе Гомера лишь распускаются набухшие почки этой весны. Стиху достаточно легкого толчка, чтобы почки стали лопаться, достаточно венком свободы украсить то, что уже освобождено от всяких пут. Если роль поэта заключается, напротив, в высвобождении скрытого смысла, если его герои, разрушив стены своей темницы, ценою ожесточенных боев завоевывают пригрезившуюся им отчизну долгожданной независимости от земного притяжения или отправляются на поиск ее в мучительное странствие, — то всех сил стиха не хватит, чтобы проложить торную Д9рогу, закрыв бездну ковром из цветов. Ибо легкость большой эпики не более как утопия, присущая определенному историческому моменту, и отрешенность формы, какую стих сообщает всему, что он несет, может только лишить эпику ее великой обезличенности и тотальности, превратив ее в идиллию либо в лирическую игру. Ибо легкость большой эпики имеет ценность и творческую силу только как результат полного освобождения тяготящих ее оков. Забывая о рабстве в пылу разыгравшейся фантазии, совершая побег на блаженные острова, которых не найти на карте пошлых реальностей, никогда не создать большую эпику. Во времена, которым отказано в этой легкости, стих либо изгнан из большой эпики, либо невольно и непреднамеренно превращается в лирический. Только проза может тогда с должной силой передать страдания и избавление, борьбу и триумф, путь и освящение; только ее не стесненная ритмом гибкость и стройность равно годится для выражения и свободы, и оков, и наличной тяжести, и завоеванной легкости имманентного мира, воссиявшего от обретения смысла. Не случайно, что распад превращенной в песнь действительности привел в прозе Сервантеса к исполненной страдания легкости эпоса, тогда как веселый танец Ариосто остался игрой, остался лирикой; не случайно приверженный к эпике Гете отливал свои идиллии в стихи, а для романов о Вильгельме Мейстере, добиваясь тотальности, избрал прозу. В мире дистанций всякий эпический стих лиричен (стихи "Дон Жуана"

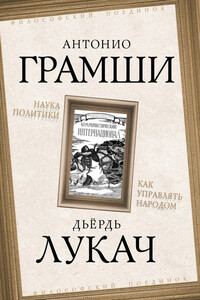

Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.