Связь времен - [9]

— Я не могу выпустить ленту с таким словом! — стенает режиссёрша.

А и правда — что тут можно придумать? Сказать «бастарды»? Многомиллионный советский кинозритель не знает этого слова. «Незнатные, незаконнорожденные»? Не вмещается по длине, нет губных звуков. Поломав голову я совершаю очередную трусливую уступку цензуре и предлагаю слово «пàрии». Осчастливленная режиссёрша убегает. Кирилл при встрече обливает меня презрением и насмешками. Я принимаю их покорно. Разве могу я сердиться на человека, который, с риском для себя, месяц назад переправил на Запад с заезжим иностранцем рукопись «Практической метафизики»?

Все мои попытки продать киностудиям — Мосфильму или Ленфильму — роман «Смотрите, кто пришёл!» провалились. С трудом мне удалось заключить договор на экранизацию детской повести «Таврический сад», но не на полнометражный фильм, а на сорокаминутную четырёхчастёвку. И потянулись месяцы и годы бесконечных переделок сценария по требованиям редакторов. Эпизод противоборства с «дамской кинопромышленностью», описанный выше в письме в литовскую деревню, был только одним из многих. Завет Ленина — «из всех искусств для нас важнейшим является кино» — соблюдался свято. А это означало, что цензурный зажим в кинематографии был самым свирепым. Но и кассовые сборы фильмов постепенно приобретали статус важного показателя. Директор киностудии Ленфильм, бывший актёр цыганского театра Киселёв, учил режиссёров и сценаристов, как обеспечивать высокие кассовые сборы без ущерба для идейности фильмов:

— Вот, допустим, у вас картина на девяносто минут. Так нужно, чтобы 85 минут шли танцы, драки, блядки, погони, грабежи, любовь всякая, пьяные оргии — чтобы зритель валом валил. А в последние пять минут входят милиция и дружинники и всю лавочку разгоняют. «Такого не должно быть в нашей стране!» Неужели непонятно?

В ожидании очередного заседания редсовета я слонялся по студии, заводил знакомства, развлекал себя всей экзотикой большого иллюзиона. Пятнадцать лет спустя какие-то из врезавшихся в память сцен всплывут в романе «Архивы Страшного суда»:

«Запомнились потом крепче всего только самые маскарадные картинки: стрелец с бердышом, звонящий по телефону-автомату; выставленные во дворе в один ряд карета, полевая кухня, скорострельная пушка, катафалк, оргàн, гильотина, тачанка (для фильма о вечной революции?); или две дамы в кринолинах, несущие из буфета связки сосисок; или просмотр какого-то фигурно-конькобежного мюзикла, где все приглашённые и пробравшиеся тайком ютились в рядах, а для директора кресло было поставлено на возвышении, и он сидел там, толстый и курчавый, как какой-нибудь новый хан, взирающий на проносящихся по овальной стене неземных гурий, сжимая пальцами не плётку, а карандаш, которым он время от времени чиркал в блокноте».

На студии меня не покидало ощущение, что все были придавлены тревогой и напряжённым желанием то ли не упустить что-то, то ли, наоборот, быть замеченными, не упущенными из виду (кинокамерой? зрителем? режиссёром?). Это чувство тревоги в коридорах киношного мира висело гуще и тяжелее, чем в любых других лабиринтах, подчинённых Министерству культуры. Писатели и поэты всё же могли «писать в стол», художники — терпеливо накапливать дома отвергнутые выставками полотна, композиторы и барды — доверять свои произведения магнитофонным лентам. А что оставалось киношникам? Их выход к зрителю был намертво перекрыт многослойной, многократной цензурой. Это изматывало, напрягало нервы, мучило унижением и беспомощностью. Я уверен, что все ранние смерти наших лучших режиссёров той поры были прямым результатом этого неравного противоборства. Илья Авербах умер в 52 года, Динара Асанова — в 43, Андрей Тарковский — в 54, Лариса Шепитько — в 41, Василий Шукшин — в 45.

«Таврический сад» наконец вышел на экраны в паре с какой-то другой короткометражкой, мелькнул несколько раз в окраинных кинотеатрах и исчез. Моя карьера киносценариста была на этом закончена. А что впереди? Слабыми огоньками надежды мелькали какие-то отклики из провинциальных театров, потихоньку продвигалась вперёд очередная детская повесть. Но общее настроение было невесёлым, борьба за выживание для генеральского истопника делалась всё труднее. «О бедность, заучил я, наконец, урок твой горький».

Единственной отрадой оставались летние каникулы в деревне.

15. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 1970 и после

Русская природа в стихах Пушкина — это почти всегда природа Псковщины. Здесь он провёл детство, здесь томился в ссылке. «В багрец и золото одетые леса» — это леса по берегам рек Великой, Сороти, Алоли, Шелони, Псковы. Но псковское лето он оклеветал. «…Когда б не пыль, не зной, не комары да мухи» — неужели ничего другого не замечал? Неужели — как и Онегина — «…на третий роща, холм и поле / его не занимали боле»?

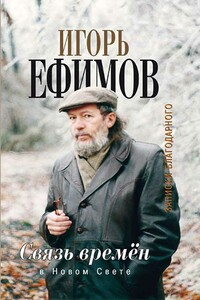

Игорь Ефимов в 1970-е. Фото Бориса Шварцмана

«Деревня, где скучал Евгений…»

«Прелестный уголок» — да, это про нас, про наши Усохи, приютившие нас на многие годы. Но «скучал»? Вот уж чего не было, так это скуки. Да и как можно заскучать с такими славными, такими талантливыми, такими остроумными, такими начитанными друзьями?

Опубликовано в журнале "Звезда" № 7, 1997. Страницы этого номера «Звезды» отданы материалам по культуре и общественной жизни страны в 1960-е годы. Игорь Маркович Ефимов (род. в 1937 г. в Москве) — прозаик, публицист, философ, автор многих книг прозы, философских, исторических работ; лауреат премии журнала «Звезда» за 1996 г. — роман «Не мир, но меч». Живет в США.

Когда государство направляет всю свою мощь на уничтожение лояльных подданных — кого, в первую очередь, избирает оно в качестве жертв? История расскажет нам, что Сулла уничтожал политических противников, Нерон бросал зверям христиан, инквизиция сжигала ведьм и еретиков, якобинцы гильотинировали аристократов, турки рубили армян, нацисты гнали в газовые камеры евреев. Игорь Ефимов, внимательно исследовав эти исторические катаклизмы и сосредоточив особое внимание на массовом терроре в сталинской России, маоистском Китае, коммунистической Камбодже, приходит к выводу, что во всех этих катастрофах мы имеем дело с извержением на поверхность вечно тлеющей, иррациональной ненависти менее одаренного к более одаренному.

Приключенческая повесть о школьниках, оказавшихся в пургу в «Карточном домике» — специальной лаборатории в тот момент, когда проводящийся эксперимент вышел из-под контроля.О смелости, о высоком долге, о дружбе и помощи людей друг другу говорится в книге.

Умение Игоря Ефимова сплетать лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой.Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.

Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса. Опубликовано в журнале «Звезда» 2000, № 1. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда. Опубликовано в журнале «Дружба Народов» 2000, № 2.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

А на смену цинизму не приходит больше уже ничего. Ибо в нем выражает себя последнее, окончательное, безнадежное растление.От него же да избавит Господь нас обоих: тебя, читающего, и меня, пишущего.

Игорь Ефимов и его жена Марина эмигрировали в Америку в 1978 году. Там они создали издательство «Эрмитаж», просуществовавшее 27 лет и публиковавшее таких авторов, как Аксёнов и Аверинцев, Битов и Бродский, Вайль и Генис, Галич и Грекова, Губерман и Довлатов, Лев Лосев и Анатолий Найман, Евгений Рейн и Людмила Штерн. За тридцать три года жизни в Новом Свете Игорь Ефимов написал восемь романов, среди которых — «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Суд да дело», «Неверная», «Новгородский толмач», «Невеста императора» и другие.