Статьи; Эссе - [4]

И вот они опять у себя дома, в своей семье, во взводе. Начинается последний акт человеческой трагедии. Ночью спящих солдат поднимают по тревоге и бросают в атаку. Эти апокалипсические испытания современного человечества описаны Барбюсом так беспощадно правдиво, так жизненно или, вернее, так убийственно, что невозможно пересказать все снова. Душа обращается в прах, когда подумаешь, что на нашей земле может быть нечто подобное, не хватает дыхания вымолвить хоть одно слово об этом.

Наступает ночь после атаки. Бойня кончилась. Двое солдат, уцелевших из семнадцати, - все, что осталось от взвода, - блуждают по перепаханному снарядами полю. Они ищут своих товарищей, с кем час назад играли в карты, своих собратьев, которых полюбили, с кем сроднились за эти два года, и находят лишь их растерзанные трупы. К их братской скорби, к их человеческому страху примешивается и неодолимое чувство неистовой, триумфальной, первобытной радости: "Я еще жив! Я еще жив!" Они только что убивали сами, рядом с ними была смерть с оскаленным и залитым кровью черепом, но сознают они только то, что они еще живы. Они бредут дальше, от трупа к трупу. Все чаще и тревожней звучит в этих жутких картинах лейтмотив книги: "On ne peut pas se figurer!" - "Это невозможно себе представить!" И они умолкают. Окровавленные, они ползут обратно сквозь колючую проволоку и забиваются в свои норы. И тогда из темноты, чуть слышно, один за другим начинают раздаваться голоса. Они безымянны, эти голоса оставшихся в живых, и порой кажется, что гул их нарастает, будто в него вливаются новые десятки, сотни тысяч голосов тех, что сейчас лежат бесполезной падалью перед немецкими окопами. Они рассуждают о войне, эти безымянные, добираются до ее смысла. Но не об Эльзас-Лотарингии говорят солдаты и не о Марокко и Сирии, как их министры, а только о страданиях и о том, когда наступит им конец. Один еще отваживается произнести вычитанную фразу: чтобы уничтожить милитаризм, надо разгромить Германию. Но другие уже не верят этой фразе. "Сегодня милитаризм называется Германией, но завтра как он будет называться?" - отвечают они. Не Германию надо раз и навсегда победить в этой войне, а самое войну. Не Германия враг народа, а война. "Две армии в схватке - это одна огромная единая армия, совершающая самоубийство!" выкрикивает кто-то, и все бурно соглашаются с ним. Ни единого слова ненависти к Германии не произносят эти французские бойцы; те, которые только что врывались с ручными гранатами в немецкие окопы и остервенело кололи штыками, полны сострадания к жертвам войны и ненавидят войну и тех, кто ее затеял. Никогда больше подобное бедствие не должно обрушиться на человечество, восклицают они, и если только нынешняя война будет последней войной, то все принесенные жертвы не напрасны. Их не искупят никакие вновь приобретенные провинции; вознаградить их может лишь одна, последняя надежда, что, ужаснувшись безмерности страданий, человечество не понесет добровольно еще раз крест войны. И над равниной, усеянной мертвецами, как трубный глас Суда, разносится из французских окопов клич: "Guerre a la guerre!" - "Война войне!"

Мысль, что они, безвестные Спасители, своим мученичеством избавят Будущее от войны, что их пример навсегда отрезвит грядущие поколения, приносит им утешение, бесконечное утешение. Но лишь на один миг. Ибо кто, спрашивают они себя, расскажет человечеству о наших безмерных мучениях, кому они ведомы? Ни один писатель не сможет вообразить их себе; военные корреспонденты, эти "touristes de tranchees" - "окопные туристы", видели лишь частицу их страданий и не испытали самого страшного: принуждения и непрерывности, бесконечности мучений. Кто познал судьбу пехотинца? "Мы! Только мы! - отвечают голоса. - Мы, только мы, которые сами ее испытали!" Но, подобно ударам молота, падают на их сердца чьи-то слова: "Нет, и мы забудем, даже мы сами! Мы забудем! Того, что мы видели, было слишком много. Мы не таковы, чтобы вместить все это. Мы сами забудем обо всех пережитых страданиях".

Раскаленной иглой пронизывает их сознание эта страшная мысль - самая страшная в этой страшной книге. "Да, мы забудем! - восклицает другой. Когда я был в отпуске, я заметил, что уже многое забыл из своей прежней жизни. Несколько своих прежних писем я перечитал, как новую книгу". "Да, все забывается, - подтверждает третий, - уходит неведомо куда бесконечность этих ночей, муки лишений... Остаются только имена, только названия, как в военной сводке". О непостоянство чувства! О забывчивость! О усталость мысли! Потеряв последнюю надежду, они в отчаянии обвиняют самих себя. "Мы машины забвения. Человек - это существо, которое думает мало и легко забывает". И они, единственные очевидцы, окажутся немыми перед судом человечества и смогут лишь бормотать, вместо того чтобы говорить во весь голос! Их изобразят героями, тех, кто чувствует себя мучениками, ни в чем не повинными страдальцами; будут описывать лишь их подвиги, но не мучения, подстрекая, но не предостерегая грядущие поколения. К чему тогда эти муки, эти жертвы? Всякая надежда потеряна. "Tant de malheur est perdu!" - все их страдания окажутся напрасными, если они останутся неизвестными человечеству, если никто правдиво не расскажет о них.

Литературный шедевр Стефана Цвейга — роман «Нетерпение сердца» — превосходно экранизировался мэтром французского кино Эдуаром Молинаро.Однако даже очень удачной экранизации не удалось сравниться с силой и эмоциональностью истории о безнадежной, безумной любви парализованной юной красавицы Эдит фон Кекешфальва к молодому австрийскому офицеру Антону Гофмюллеру, способному сострадать ей, понимать ее, жалеть, но не ответить ей взаимностью…

Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) давно завоевал признание и любовь читательской аудитории. Интерес к его лучшим произведениям с годами не ослабевает, а напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что Цвейгу удалось внести свой, весьма значительный вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу XX века.

Книга известного австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942) «Мария Стюарт» принадлежит к числу так называемых «романтизированных биографий» - жанру, пользовавшемуся большим распространением в тридцатые годы, когда создавалось это жизнеописание шотландской королевы, и не утратившему популярности в наши дни.Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт (1542-1587).Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература - драмы, романы, биографии, дискуссии.

Всемирно известный австрийский писатель Стефан Цвейг (1881–1942) является замечательным новеллистом. В своих новеллах он улавливал и запечатлевал некоторые важные особенности современной ему жизни, и прежде всего разобщенности людей, которые почти не знают душевной близости. С большим мастерством он показывает страдания, внутренние переживания и чувства своих героев, которые они прячут от окружающих, словно тайну. Но, изображая сумрачную, овеянную печалью картину современного ему мира, писатель не отвергает его, — он верит, что милосердие человека к человеку может восторжествовать и облагородить жизнь.

В новелле «Письмо незнакомки» Цвейг рассказывает о чистой и прекрасной женщине, всю жизнь преданно и самоотверженно любившей черствого себялюбца, который так и не понял, что он прошёл, как слепой, мимо великого чувства.Stefan Zweig. Brief einer Unbekannten. 1922.Перевод с немецкого Даниила Горфинкеля.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу избранных произведений классика чешской литературы Каролины Светлой (1830—1899) вошли роман «Дом „У пяти колокольчиков“», повесть «Черный Петршичек», рассказы разных лет. Все они относятся в основном к так называемому «пражскому циклу», в отличие от «ештедского», с которым советский читатель знаком по ее книге «В горах Ештеда» (Л., 1972). Большинство переводов публикуется впервые.

Великолепная новелла Г. де Мопассана «Орля» считается классикой вампирической и «месмерической» фантастики и в целом литературы ужасов. В издании приведены все три версии «Орля» — включая наиболее раннюю, рассказ «Письмо безумца» — в сопровождении полной сюиты иллюстраций В. Жюльяна-Дамази и справочных материалов.

Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.

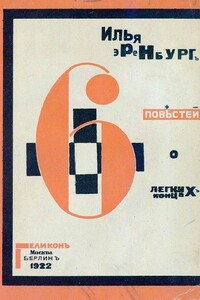

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Книга «Идиллии» классика болгарской литературы Петко Ю. Тодорова (1879—1916), впервые переведенная на русский язык, представляет собой сборник поэтических новелл, в значительной части построенных на мотивах народных песен и преданий.