Соловецкое чудотворство - [22]

Вот к этому схимнику и приполз беглец. Он бы ушёл, чтоб старца не подводить, да сил не было, разум помутился, чувств он лишился. А очнулся во тьме — мохом и сырой землёй пахнет, будто в могиле, но слабый огонёк мигает — понял он, что в землянке, приподнялся и старца увидел — на коленях молится. Рад беглец пристанищу, да неймётся ему, дрожит весь, озноб не унимается. И оставаться нельзя, понимает, что подведёт святого старца, и остаться хочется, посмотреть на последнего подвижника русской земли. Посидел он так, а холодно ему — ох и холодно! — нам-то с вами в этом сыром каземате — чистая баня! — и пополз к выходу, да задел что-то, крышка это была от домовины, она и хлопнула. Старец оглянулся, зна́ком к себе беглеца позвал. Беглец к нему как к живой иконе припал. Старец взирает на него, как с иконы, пытливо и сурово, но и доверчиво так-то, понимающе. «Я сейчас, я уйду…» — лепечет беглец, а сам дрожит. Старец сделал рукой запретительный знак, повелевает встать. Тот поднялся шатаясь. Старец указывает на домовину — ложись, мол. Тот отшатнулся, ужас пронял. Старец, похоже, даже улыбнулся — глаза посветлели и кивнул головой — ничего, мол, не бойся. Понял беглец, что старец отдаёт ему своё ложе, но всё ещё не мог решиться. Тогда старец тихонько коснулся его рукой и опять в глаза посмотрел. Теплее стало замученному человеку от этого прикосновения и взгляда — токи бесконечного добра передались ему, и повиновался он старцу, снял сырую одежду, а старец ему белый саван подал, он его надел и лёг в домовину, как в вечную постель. И так-то хорошо и тепло ему, как давным-давно в детской колыбельке было, когда лежишь, глазёнки таращишь, а над тобой родная маменька склонилась…

Вот и скажи мне теперь, писатель, что дальше-то будет? Всё ты упрекаешь меня, что чудотворю я, выдумываю, вру то есть, ну так возьми и за меня дальше придумай, а то я, честно говоря, притомился. Не можешь так сразу? Вот то-то и оно, что придумывать трудно, а сказывать просто. Не выдумываю я, а сказываю всем на потребу — и трудягам, и доходягам, и вохре, и операм. Они же, сердешные, на мне кормятся, целый сексотный штат вокруг меня держат. Ну а на сегодня дадим-ка им передохнуть — время позднее, вставать рано, надо ж успеть им к утру рапортичку подготовить, а нам с писателем сей легенде исход…

Вот какое продолжение придумал наш писатель. Я уж своими словами обскажу, чтоб слог не портить.

Утро начинается. В лагере развод на работы. И видят — идёт к вахте человек, странный такой — старец ветхий в чёрном одеянии, а поверх его схимы — лагерная роба одета. Идёт, значит, и встаёт в ряд колонны. Ну тут общее замешательство, старца от всех отделяют, а он стоит и смотрит, как посланец небес, как пророк древний на нечестивых. И не знают, что с ним делать, и сочинитель тоже не знает. Начал-то он хорошо, да запутался: куда ему старца деть и куда беглеца пристроить? Задумка-то была, верно, недурна: что ещё мог схимник сделать, чтоб беглеца спасти, как только собой пожертвовать, по-евангельски «душу свою за други своя», и лагерная роба на схиме святой впечатляет, как символ бесчестия и поругания нашей матушки православной Церкви, да и достоевщинкой сей сюжет попахивает… Можно так сочинять, можно… Ну а сказ-то, он по-другому выходит.

…Утром лают-заливаются псы лютые, к человеку притравленные, — напали-таки на след, учуяли. Давно тропа к схимнику заросла, давно люди про него забыли — как жил он, чем кормился — неведомо, одно слово — жил Духом Святым, а пищу ему, может, птицы доставляли — не раз такое с отшельниками бывало, как о том житие Павла Фивейского свидетельствует… Брось скалиться, ты-то от птиц ничего, кроме помёта, на голову не дождёшься…

Да, забыли люди про схимника, а псы чутьистые отыскали. Подбежали к землянке, сунул один морду в дыру, что оконцем служила, да как отскочит — шерсть дыбом, и другие твари принюхались и завыли, да так жалобно. Подошли и стражники. Смотрят — что такое: сидит собачня возле какого-то холмика и воет, как у могилы. Вохра в землянку сунулась. Лежит там покойник во гробе, а над ним старец древний с бородой позеленевшей по книге читает молча. Вохра на что народ бывалый, страха и жалости в них нет, а тут оторопели, назад попятились. Отошли в сторонку, стали обсуждать. «Что делать-то будем?»

— «Надо нам тело представить». — «Поди возьми его!» — «А я тебе приказываю!» — «А ты подумай, как мы его переть будем?» — «А как отчитаемся?» — «Вон его одежда у входа, скажем, нашли…» — «А вдруг он живой, а только притворяется?» — «Поди проверь…» — «Старика надо допросить». — «Иди, допрашивай!» Один было расхрабрился, сунулся, да кубарем выкатился, белый весь: «Не могу…» — «Надо обо всем доложить начальству, — говорит самый умный, — пусть разбираются, что за жилец такой на острове! Покойник никуда не денется, а одежду его я возьму». Прокрался осторожно и одежду брошенную вытащил.

Пришли к начальству, одежду предъявили и обо всем как было рассказали. Начальник строг: всех велел под арест, а пока старца велел разыскать и с ним вместе труп беглеца доставить. Пошли искать, и то ли непонятливые были, то ли вина хватили для куража, а никак место найти не могут, а затёсов на деревьях не делали. Давали собакам арестантскую одежду нюхать — понюхает пёс и выть начинает, в конуру лезет, пробовали бить скотину — воют собаки навзрыд, а идти не идут.

«Трилогия московского человека» Геннадия Русского принадлежит, пожалуй, к последним по-настоящему неоткрытым и неоценённым литературным явлениям подсоветского самиздата. Имевшая очень ограниченное хождение в машинописных копиях, частично опубликованная на Западе в «антисоветском» издательстве «Посев», в России эта книга полностью издавалась лишь единожды, и прошла совершенно незаметно. В то же время перед нами – несомненно один из лучших текстов неподцензурной российской прозы 1960-70-х годов. Причудливое «сказовое» повествование (язык рассказчика заставляет вспомнить и Ремизова, и Шергина) погружает нас в фантасмагорическую картину-видение Москвы 1920-х годов, с «воплотившимися» в ней бесами революции, безуспешно сражающимися с русской святостью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.

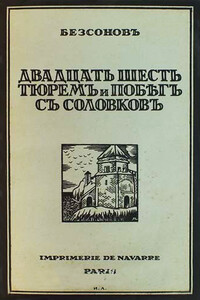

«Я этому парню верю, так не врут», — сказал Р. Киплинг, прочитав в переводе автобиографическую повесть Юрия Бессонова «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков». Киплинг — единственный, кто поддержал Ю. Бессонова в тот момент, когда Л. Фейхтвангер, Р. Роллан и А. Франс заявляли, что «Побег...» — клевета на молодое советское государство. Памятная поездка А.М. Горького на Соловки была организована с целью замять международный скандал, а книга Бессонова исчезла из многих библиотек...

Не научный анализ, а предвзятая вера в то, что советская власть есть продукт российского исторического развития и ничего больше, мешает исследователям усмотреть глубокий перелом, внесенный в Россию Октябрьским переворотом, и то сопротивление, на которое натолкнулась в ней коммунистическая идея…Между тем, как раз это сопротивление, этот конфликт между большевизмом и Россией есть, однако, совершенно очевидный факт. Усмотрение его есть, безусловно, необходимая методологическая предпосылка, а анализ его — важнейшая задача исследования…Безусловно, следует отказаться от тезиса, что деятельность Сталина имеет своей конечной целью добро…Необходимо обеспечить методологическую добросовестность и безупречность исследования.Анализ природы сталинизма с точки зрения его отношения к ценностям составляет методологический фундамент предлагаемого труда…

В пятый том сочинений А. Аверченко включены рассказы из сборников «Караси и щуки» (1917), «Оккультные науки» (1917), «Чудеса в решете» (1918), «Нечистая сила» (1920), «Дети» (1922), «Кипящий котел» (1922). В том также вошла повесть «Подходцев и двое других» (1917) и самая знаменитая книга эмигрантского периода творчества Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921).http://ruslit.traumlibrary.net.

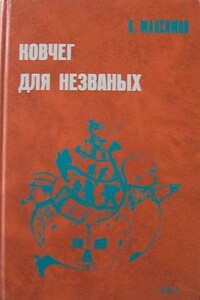

«Ковчег для незваных» (1976), это роман повествующий об освоении Советами Курильских островов после Второй мировой войны, роман, написанный автором уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила его творческих импульсов. Образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе. Обложка работы художника М. Шемякина. Максимов, Владимир Емельянович (наст. фамилия, имя и отчество Самсонов, Лев Алексеевич) (1930–1995), русский писатель, публицист. Основатель и главный редактор журнала «Континент».