Слепые подсолнухи - [3]

Раненый, бросив взгляд на Алегриа, спросил:

— А этот, он-то что здесь делает?

— Дезертир, — ответил один из солдат.

— Я — пленный, — поправил Алегриа.

— К стенке его, и дело с концом, — бросил раненый.

— Завтра или послезавтра Сехисмундо Касадо[1] сдастся в плен, — сказал Алегриа.

— Ага. Поэтому ты и сдаешься? Не смеши меня.

Грузовичок остановился перед главным госпиталем «Куатро Каминос». Два солдата в гимнастерках помогли вылезти из кузова раненому, потом один из них внимательно всмотрелся в униформу капитана Алегриа и спросил:

— А это еще кто?

— Дезертир.

Пауза.

Никто и ухом не повел. Гримасы боли, простреленное плечо, темнота, тарахтенье мотора. Никаких пояснений не потребовалось. Беспорядочно дергаясь, грузовичок тронулся с места и так же надрывно, толчками поплелся по дороге к ставке командующего. Мадрид — в полном затемнении. Какой-то потухший, но не обезлюдевший. Хотя шел четвертый час утра, на улицах было полно народу. По мере приближения к центру людей становилось все больше и больше. Почти в полном безмолвии военные и гражданские сновали туда-сюда по Пуэрта-дель-Соль[2], отчего площадь напоминала огромный муравейник.

Свернули на Калье-Майор и не останавливаясь понеслись к ставке командующего. Там деловито сновали люди, облаченные в военную форму, отдавали честь вышестоящим командирам по всем правилам воинского устава. Все как положено: знаки различия, петлицы, нашивки, звездочки на погонах. Алегриа снова оказался в окружении кадровых военных. Это обстоятельство немного успокоило капитана, потому что он твердо знал, как себя вести в их обществе, понимал выражения их лиц, владел ключом к их поведению. Их армия, пусть и незаконное военное формирование, для него была тем же, что для путешественника — географическая карта: все на своих местах, можно четко и безошибочно определять точные координаты и расстояния.

Внутренний двор имел бы сходство с крытой университетской галереей, если бы не лихорадочная суматоха, бессмысленное, неупорядоченное движение, вовсе не свойственные подобным местам. Один из охранников доложил первому попавшемуся офицеру о пленном. Именно так и сказал, капитан Алегриа ни мгновения не сомневался в этом, хотя и не слышал ни слова. Никто его не охранял, никому не было никакого дела до того, что он стоит посреди двора, в центре светового круга. Стоит посреди бестолковой суеты, и никто не замечает вызывающего несоответствия его вражеской формы. Пленник, предоставленный самому себе, без охраны, не связанный по рукам и ногам. Ни страха, ни ненависти.

Да, действительно, Касадо сдавался в плен. Тут же, в центре двора, стоял грузовик, чистый, ухоженный, в отличие от того, на котором привезли Алегриа. Солдаты деловито сваливали в кузов без всякого порядка огромной бесформенной кучей папки, документы, архивы, справки. Сваливали и плотно утрамбовывали, лишь бы влезло побольше. Рядом полыхал костер. Какие-то гражданские вдумчиво перебирали бумаги, часть отправляли в грузовик, прочее летело в огонь.

Капитан Алегриа провел уже порядочно времени — предоставленный самому себе, без охраны, одиноко стоящий посреди лихорадочной деятельности солдат и офицеров, которым было абсолютно наплевать на него. Дошло до того, что то один, то другой офицер бросал ему отрывистые приказы, и он принимался исполнять их, помогая командирам.

Наконец спустились в подвал, провонявший уборной, завели в камеру, при беглом осмотре оказавшейся довольно просторной и даже не одиночкой. В полутьме обнаружился еще один заключенный. Пока глаза не привыкли к сумраку, Алегриа не мог разобрать знаков отличия, только потом обнаружил, что перед ним — капрал республиканской армии, хилый, тщедушный, растрепанный. И хотя был он младшим по званию, смотрел в глаза капитану нагло, с бесстыдным нахальством. Конечно, время для соблюдения субординации не самое подходящее, оттого капрал вяло, не по-военному, протянул: «Здравия желаю!»

Между тем светало.

Что же это такое: быть побежденным побежденными?

По словам капитана, сосед по камере попросил, точнее, едва ли не приказал дать ему щепоть табака для самокрутки и выказал к нему полное безразличие, когда тот ответил, что не курит.

Капитан Алегриа устроился в уголке камеры, подальше от капрала, скорчившись в полумраке, куда не достигал жидковатый свет, едва пробивавшийся сквозь узенькое подвальное оконце, почти амбразуру. Можем только предполагать, каково было действительное положение вещей, что чувствовали пленники, каким виделось их будущее. Единственное, что отметим: ощущение чего-то низкого, подлого, недостойного, без сомнения, причудливо искажало истинную картину, истинный ход событий, оставляя в поле зрения только плен, неволю и ничего более. Ощущение несвободы, заполненное едва уловимыми, бестелесными образами и беглыми воспоминаниями, всплесками переживаний, ужимками и гримасами угрызений совести.

На самом деле то, о чем думал, размышлял герой нашей истории, всего лишь некая фигура речи, литературный прием, к которому мы прибегаем для описания и объяснения исторических событий. Произошли ли они в действительности? Только благодаря авторскому произволу события эти преподносятся как реально случившиеся. Доподлинно известно, Алегриа изучал право сначала в Мадриде, после — в Саламанке. По словам родственников, он получил домашнее образование в Уэрмесе, что находится в провинции Бургос, где в 1912 году и появился на свет. Потомок древнего рода горской знати, детство свое он провел в громадном доме, под сенью двух каменных арок и рыцарского щита с гербом. Со временем многочисленная семья распалась, поскольку многие направились искать свою судьбу и счастье на побережье. В ту пору, в пору страшнейшего голода, былое богатство рода почти полностью расточилось. Скот, виноградники, тучные нивы и оливковые рощи погибли под натиском сибирской язвы, от нашествия тли филлоксеры, долгоносика и прочих напастей.

Родители Мим развелись. Отец снова женился и увез дочь в Миссисипи. Еще не улеглась пыль после переезда, как Мим узнает, что ее мама больна. Не задумываясь, девушка бросает все и прыгает в автобус, идущий до Кливленда. Музыка. Боевая раскраска. Дневник. 880 долларов и 1000 миль приключений впереди…

Отправляясь в небольшую командировку в Болгарию, россиянка Инга не подозревала о том, что её ждут приключения, удивительные знакомства, столкновения с мистикой… Подстерегающие опасности и неожиданные развязки сложных ситуаций дают ей возможность приблизиться к некоторым открытиям, а возможно, и новым отношениям… Автор романа – Ольга Мотева, дипломант международного конкурса «Новые имена» (2018), лауреат Международного литературного конкурса «История и Легенды» (2019), член Международного Союза писателей (КМ)

Жизнь и приключения девушки-следователя в текущей реальности и в её представлениях о ней. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.

Этот сборник включает в себя несколько историй, герои которых так или иначе оказались связаны с местами лишения свободы. Рассказы основаны на реальных событиях, имена и фамилии персонажей изменены. Содержит нецензурную брань единичными вкраплениями, так как из песни слов не выкинешь. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.

Современная увлекательная проза, в которой знатоки музыки без труда узнают многих героев рок-н-ролла. А те, кто с роком не знаком, получат удовольствие от веселых историй, связанных с познанием творчества как такового, а порой просто веселых и смешных. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.

Татьяна Краснова написала удивительную, тонкую и нежную книгу. В ней шорох теплого прибоя и гомон университетских коридоров, разухабистость Москвы 90-ых и благородная суета неспящей Венеции. Эпизоды быстротечной жизни, грустные и забавные, нанизаны на нить, словно яркие фонарики. Это настоящие истории для души, истории, которые будят в читателе спокойную и мягкую любовь к жизни. Если вы искали книгу, которая вдохновит вас жить, – вы держите ее в руках.

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. В своем новейшем сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами.

Впервые на русском языке его поздний роман «Сентябрьские розы», который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Моруа «Письма к незнакомке» и «Превратности судьбы». Автор вновь исследует тончайшие проявления человеческих страстей. Герой романа – знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда – чуда любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной.

Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Завтрак у Тиффани» (повесть, прославленная в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), «Голоса травы», «Другие голоса, другие комнаты», «Призраки в солнечном свете» и прочих, входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Самым значительным произведением Капоте многие считают роман «Хладнокровное убийство», основанный на истории реального преступления и раскрывающий природу насилия как сложного социального и психологического феномена.

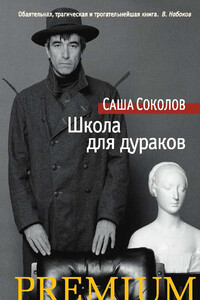

Роман «Школа для дураков» – одно из самых значительных явлений русской литературы конца ХХ века. По определению самого автора, это книга «об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности… который не может примириться с окружающей действительностью» и который, приобщаясь к миру взрослых, открывает присутствие в мире любви и смерти. По-прежнему остаются актуальными слова первого издателя романа Карла Проффера: «Ничего подобного нет ни в современной русской литературе, ни в русской литературе вообще».