Скопин-Шуйский - [3]

Как и другие Шуйские, дед Михаила был близок к престолу в годы малолетства Ивана IV. После кончины великого князя Василия III регентом при трехлетием наследнике Иване стала его мать — 25-летняя вдова Елена Глинская. Как заметил философ, «правление женщины во все времена было редкостью; еще реже такое правление бывало благополучным; сочетание же благополучия и продолжительности есть вещь наиредчайшая»>[7]. Редкое для средневековой Руси женское правление не стало исключением в своей продолжительности: через пять лет политические противники отравили правительницу, о чем судачили современники и что подтвердили через столетия историки.

Об отравлениях нам еще придется говорить — жизнь Михаила Скопина-Шуйского прервется неожиданно, при весьма загадочных обстоятельствах, на 24-м году жизни. Здесь же заметим, что отравления были в Средние века самым распространенным средством сведения счетов в политической борьбе. Смертоносным ядом пропитывали книги, письма, игральные карты и одежду, его подсыпали в еду и питье, подмешивали в лекарства и вливали спящим в ухо. Частенько ядом пропитывали лезвие холодного оружия, чтобы даже легкое ранение, полученное во время поединка, становилось смертельным.

У молодой вдовы Елены Глинской было достаточно недругов, желавших ее смерти. Московские аристократы помнили о литовском происхождении «властодержавницы», не забыли они и неслыханного по тем временам поступка, который совершил ради любви к юной жене Василий III — сбрил бороду. Когда же великий князь умер, то, стремясь оградить от возможной междоусобной борьбы своего малолетнего сына, Елена Глинская отдала приказание бросить в тюрьму двух братьев умершего мужа, причем одного — сразу после похорон Василия III. Не пощадила она и свою родню: в тюрьме по подозрению в отравлении Василия III оказались ее родной дядя, Михаил Глинский, и еще несколько знатных лиц. Вряд ли от таких действий правительницы число ее врагов уменьшалось.

Изучая русский погребальный обряд, современные историки среди прочих захоронений исследовали и прах Елены Глинской. Результаты исследования потрясли даже видавших виды криминалистов: в хорошо сохранившихся волосах и ногтях великой княгини было найдено такое количество солей ртути, что его с избытком хватило бы на несколько отравлений. Кроме того, в костных останках сохранились мышьяк, свинец, цинк, медь и селен>[8]. Превышение нормы последних веществ еще можно как-то объяснить особенностью косметики того времени, действительно содержащей эти небезопасные для организма вещества, но вот насыщенность волос солями ртути — только отравлением этим самым любимом ядом Средневековья.

После смерти Елены Глинской начался период, который сам Иван Грозный назовет «царством без правителя», а один из его современников — «безгосударством». Боярские группировки Бельских и природных Рюриковичей Шуйских соперничали при дворе, заточали в тюрьмы, морили голодом и отправляли на казнь своих противников. «Кулак нам — совесть, а закон нам — меч», — сказал о подобных нравах современник той эпохи Шекспир. В 1542 году Шуйские фактически произвели переворот и стали править, не опасаясь конкурентов, безраздельно. Вскоре, возглавляемые алчным и властолюбивым Андреем Шуйским, они решили удалить царского приближенного Федора Воронцова, которого «обесчестили, оборвали на нем одежду… и хотели убить на наших глазах», как написал позже Иван Грозный. Убийства не произошло, юный царь упросил пощадить своего любимца, и Воронцова ждала всего лишь ссылка в Кострому.

Пока «стояла вражда между великого князя боярами», наследник подрастал, набирался сил и опыта правления. Уже в 13 лет юный царь впервые проявил свой нрав и отдал приказ схватить и убить Андрея Шуйского, повинного в удалении из Москвы Воронцова. После этой расправы Шуйские на время утратили свое главенство при дворе, а Глинские, напротив, вновь возвысились. Федор Скопин-Шуйский вместе с другими Шуйскими не по своей воле покинул Москву. Но удаление Шуйских от власти было недолгим: своих обид и поражений этот клан никому не прощал и всегда стремился к реваншу, да и возможность для этого вскоре представилась.

В 1547 году великий князь Иван Васильевич венчался на царство. В тот год в Москве один за другим случилось несколько пожаров, а летом, которое выдалось особенно засушливым, вспыхнул пожар, «какого никогда не бывало». Начавшись на Арбате, огонь со скоростью молнии распространился к Неглинной, затем ветер ловко перебросил его к Кремлю, где он в мгновение ока зажег кровли кремлевских соборов. В тот июньский день безжалостный огонь спалил в деревянной Москве около 25 тысяч дворов и погубил более двух тысяч жителей. Сгорели расписанный Андреем Рублевым Благовещенский собор Кремля, Чудов монастырь, выгорели многие храмы. Чудом уцелел Успенский собор в Кремле и в нем наиболее чтимая в Москве Владимирская икона Божией Матери.

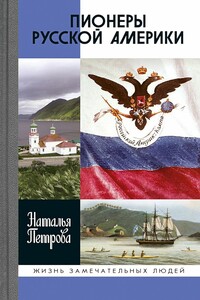

В 2021 году исполняется 280 лет с той поры, когда русская экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова положила начало освоению Аляски, которая до 1867 года носила название Русской Америки. В этой книге представлено шесть биографических очерков о тех, кто оставил значительный след в истории этого региона: «Росского Колумба» Григория Шелихова, первого правителя русских колоний Александра Баранова, основателя поселения Росс в Калифорнии Ивана Кускова, автора проекта присоединения Калифорнии к России Дмитрия Завалишина, «апостола Аляски и Сибири» святителя Иннокентия (Вениаминова), исследователя и путешественника Лаврентия Загоскина.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.