Шпаликов - [6]

Гена Шпаликов не стал исключением. Он — вполне в духе своего учителя — по-юношески категоричен в оценке и его наследия, и литературы вообще. «…Слишком увлекаться, — записывает он в дневнике в последнюю свою „суворовскую“ весну, — дребеденью 18–19 веков (исключая, конечно, классиков) не стоит. Знать — надо, но не больше. Теряется чувство времени, нашего времени. Лучшими книгами для молодёжи считаю Горького, всего с 1-го по 30-й том; и Маяковского. Вот их необходимо знать от корки до корки». Хорошо ещё, что хотя бы для классиков место в таком «нигилистическом» раскладе остаётся: поэтический кумир Шпаликова в этом возрасте призывал вовсе сбросить их «с парохода современности».

Стихи Маяковского Гена поначалу брал в библиотеке училища. На последнем году учёбы мама прислала ему сборник поэта. А он, зная о постановке в столичном Театре сатиры «Бани» Маяковского, мечтает посмотреть этот спектакль, когда окажется в Москве. Что касается Горького, то позже, уже по окончании Суворовского училища, Гена купит в московском букинистическом магазине этот тридцатитомник. Он как раз получит гонорар за опубликованные в газете стихи (об этом — ниже), недостающие деньги попросит у родных — и вот перечитывай себе любимого писателя от корки до корки.

Шпаликов — активный участник самодеятельности, читает со сцены свои стихи. В апреле 1955 года он участвует в вечере памяти Маяковского. «Читал сам и Вовка читал моё („Бессмертье“)». Чувствуется, что в училище Геннадий — литературный авторитет: другие суворовцы читают со сцены его, Шпаликова, стихи — прямо как стихи классика. Не знаем, что декламировал на этом вечере сам Шпаликов и что представляло собой стихотворение «Бессмертье», но на сохранившихся стихах юного поэта отпечаток влияния Маяковского очень заметен. Одно стихотворение так прямо и названо — «Читая Маяковского»:

Стихи откровенно «маяковские» — и тонической ритмикой, и «рубленой» интонацией, и знаменитой «лесенкой», и узнаваемыми реминисценциями из произведений советского классика. Начало ассоциируется со «Стихами о советском паспорте», которые заучивали наизусть все школьники Советской страны: «Читайте, / завидуйте, / я — / гражданин / Советского Союза». Второе же четверостишие вызывает в читательской памяти концовку ранней поэмы Маяковского «Облако в штанах» и даже содержит слегка изменённую цитату из неё: «Эй, вы! / Небо! / Снимите шляпу! / Я иду! / Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / с клешнями звёзд огромное ухо». Сам лирический герой Шпаликова напоминает героя Маяковского своей склонностью к эпатажу и гиперболизированными возможностями: обыгран его высокий рост и способность (или даже право?) вести разговор ни много ни мало с «небом» и целой Вселенной.

Литературные интересы юного суворовца не ограничивались писанием «для себя» и выступлениями со сцены перед товарищами. Гена редактирует ротную стенную газету, становится военкором окружной многотиражки «Ленинское знамя», для которой пишет заметки о жизни училища. В училище выходит рукописный литературный журнал «Юность» — и Гена состоит в его редколлегии.

Юность — ещё и время первой любви, или хотя бы влюблённости. На старших курсах училища пришло сердечное волнение и к Гене Шпаликову. Мы не знаем имени той девушки, которой посвящены стихи, написанные 28 апреля 1955 года — тоже не без влияния любимого «Владим Владимыча», всё того же «Облака в штанах»: «Такое может случиться со сна, / Простительно каждому, / и понятно — / Хорошее утро, / вообще — весна, / На стенах солнца яркие / пятна. / Небо за стёклами, / синь высоты, / Луж сияющие окружения. / И, конечно, / являешься ты, / Далёкая / во всех отношениях. <…>/ Думаю: / сейчас хлестнёт / по щекам, / Что-нибудь резкое скажет. / А ты — / видно стала попроще-ка, / И улыбаешься даже» (у Маяковского: «Вошла ты, / резкая, как „нате!“…»). Юный поэт попробовал даже поэкспериментировать в стиле учителя с рифмой, придумав составную «по щекам — попроще-ка», но, кажется, не очень удачно: частица «ка» по смыслу едва ли здесь нужна. Личная тема может проявить себя у юного поэта в стихах и совсем другого толка, предвосхищающих шутливую, ироническую манеру, которая будет очень характерна для него в будущих, «взрослых», стихах, которые мы ещё не раз процитируем. А пока — миниатюра того же 1955 года, звучащая как пародия на классика, даже на двух классиков одновременно — Пушкина и Лермонтова:

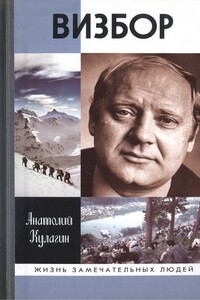

Это первая подробная биография Юрия Иосифовича Визбора (1934–1984) — известного барда, киноактёра, журналиста, писателя, сценариста, поэта и режиссёра, одного из основоположников авторской песни, создателя жанра песни-репортажа.Автор книги, Анатолий Кулагин, на основе многочисленных свидетельств, привлечения разных источников, всестороннего анализа творчества Визбора, раскрывает непростую и в то же время цельную во всех своих проявлениях личность этого человека. Биография прекрасно вписана в контекст той исторической эпохи, в которую жил и творил Юрий Иосифович, которую он запечатлел в своих песнях, стихах, прозе, фильмах, ролях и репортажах.знак информационной продукции 16+.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.