Шпаликов - [4]

Из переписки Шпаликова с родными мы узнаём фамилии офицеров, под началом которых он учился и воспитывался: Ворончук, Дубина, Войнилович, Родин. У него появляются друзья: Валя Дьяченко, Слава Иванов. Особенно тесно Гена сошёлся с Валерой Куделиным, тоже москвичом. Они учились в четвёртой роте, в одном взводе — под началом Сергея Федотовича Дубины. Отец Валеры тоже погиб на фронте. Но Генин друг лишился ещё и матери: она умерла в самом конце войны. Так что выбора между училищем и семьёй у него и не было. Забегая вперёд скажем, что Валерий Николаевич Куделин, поддерживавший дружбу со Шпаликовым и после окончания училища, — человек замечательной биографии. Он отлично учился, окончил Суворовское училище с золотой медалью, затем продолжил военное образование в Киевском офицерском училище и в Военной академии им. Дзержинского в Москве, служил в ракетных войсках. Ушёл в отставку в звании подполковника, связей с армией не порывал, работал на оборонных предприятиях, а ещё был большим патриотом своей первой военной школы — председателем Товарищества выпускников Киевского суворовского училища в Москве и Московской области.

Наверное, два мальчика дополняли друг друга своими характерами — уж очень непохожи они были. Или так кажется спустя много лет, когда знаешь, как сложатся судьба одного и судьба другого. Валера и в училище был, и на службе остался (а на службе иначе и невозможно) человеком собранным, внутренне и внешне дисциплинированным. Гена стал поэтом — а это требовало других качеств, и они со временем проступили в нём, обозначив его чуждость всякой регламентации, «поэтический беспорядок» его «анархической» натуры. Но тогда, в училище, это не бросалось в глаза. Гена казался обычным суворовцем, и глядя на него, можно было подумать, что из него вырастет хороший, серьёзный военный. Кто-то из ребят его роты то ли надерзил командирам, то ли не явился вовремя из увольнения, и это сказалось на всей роте. Руководство училища сообщило о конфликте в те города, откуда приехали ребята, и сотрудница военкомата пришла домой к Гениной маме. Ответ девятилетнего сына на материнский упрёк в письме вроде бы и по-детски наивный, но уже и по-взрослому недвусмысленный: «Не верь этому, это провокация. Она распускает ложные сплетни». «Я жив, здоров, учусь хорошо» — эта фраза повторяется в его письмах как рефрен. Тройки бывали, но их немного. В основном — четыре и пять. В ноябре 1948 года в письме маме Гена перечисляет оценки, выставленные «к 31 годовщине» — то есть к годовщине Октябрьской революции, которая была в Советском Союзе важнейшим государственным праздником: арифметика — 3, русский устный — 5, письменный — 4, английский устный — 5, письменный — 4, астрономия — 5. И виновато добавляет: «Мамочка, прости меня за арифметику, я к концу четверти её поправлю». Точные науки, математика и физика, «до невозможности адовые предметы», вообще даются ему тяжелее, чем гуманитарные. Языки и литература — ближе.

Хорошо выглядел Гена и в спортзале: ловкий, натренированный, смелый. Уже в первый год учёбы, в мае, участвовал в первенстве училища по плаванию и в своей возрастной категории занял первое место в заплыве на 50 метров. Играл в футбол. Любил ходить по крышам — занятие откровенно рискованное. Мог прыгнуть в воду с десятиметровой вышки. В одном из писем маме просил прислать ему маленький мячик — «для игр в свободное время». Научился кататься на коньках (в Москве ещё не умел). В училище преподавали, как в прежние, «дворянские», времена, и танцы, фехтование. И всё это у него получалось.

Жизнь суворовца идёт своим чередом: занятия по предметам военным и общеобразовательным, исторический кружок, в который он записался, самоподготовка. Бывают увольнения в город — обычно Гена идёт в кино, в кинотеатр имени Чапаева на Большой Житомирской улице. «Смотрел „Смелые люди“, цветное», — сообщает он маме. В другой раз пишет о том, что посмотрел «Александра Матросова» и «Александра Невского». Советские фильмы, идейно правильные (хотя второй из них поставлен гениальным режиссёром Сергеем Эйзенштейном), воспевающие героизм и патриотизм. Гене они нравятся. Кто бы мог подумать тогда, что этому малолетнему зрителю, стриженому мальчишке в «суворовском» мундирчике, суждено изменить облик и стиль советского кинематографа… Изредка — посещение павильона «Пирожные», детская радость. «Знаешь, как там классно, — „отчитывается“ он перед мамой за потраченные деньги. — Такие мраморные столики. Там прохладно». Посещение городских достопримечательностей: побывал, например, в Киево-Печерской лавре, «видел место, где похоронен Юрий Долгорукий и Кочубей» (Кочубей — украинский исторический деятель начала XVIII века, герой пушкинской «Полтавы»). Встреча с гостями из Китая, пока ещё не рассорившегося с Советским Союзом. Трещина возникнет после XX съезда КПСС в 1956 году, где Хрущёв выступит с критикой «культа личности» Сталина; китайский вождь, «великий кормчий» товарищ Мао Цзэдун за «учителя» обидится, и конфликт между двумя «социалистическими» государствами затянется на полтора десятилетия как минимум. А пока: «Меня и ещё нескольких ребят одели в мундиры. И мы торжественно вручали китайцам цветы». Один из членов делегации подарил Гене значок с портретом Мао Цзэдуна, а у Гены никакого сувенира для него не было, и он достал из кармана и вручил гостю… десятикопеечную монету с советским гербом. Китаец обрадовался и всё повторял: «Сталин! Мао!» Эпизод забавный, а тогда казался серьёзным. Дружба навек…

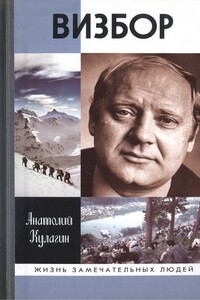

Это первая подробная биография Юрия Иосифовича Визбора (1934–1984) — известного барда, киноактёра, журналиста, писателя, сценариста, поэта и режиссёра, одного из основоположников авторской песни, создателя жанра песни-репортажа.Автор книги, Анатолий Кулагин, на основе многочисленных свидетельств, привлечения разных источников, всестороннего анализа творчества Визбора, раскрывает непростую и в то же время цельную во всех своих проявлениях личность этого человека. Биография прекрасно вписана в контекст той исторической эпохи, в которую жил и творил Юрий Иосифович, которую он запечатлел в своих песнях, стихах, прозе, фильмах, ролях и репортажах.знак информационной продукции 16+.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.